《평화누리길 2코스 (조강철책길)》

제2코스(조강철책길)는 문수산성 남문에서 50m 좌측 문수산 자락에서부터 성곽을 따라 남아문을 거쳐 문수산 정상이자 장수대에서 개성 송악산, 서울 북한산 등 동서남북으로 광활하게 펼쳐진 전망을 가슴 탁 트이는 느낌으로 관망하고 다시 남아문으로 내려와서 안쪽은 방형으로 바깥쪽은 아취형으로 2중 구조로 축조 된 남아문의 특이한 모양을 감상하고 해병대 청룡회관 방향으로 하산하다가 청룡회관 직전에 좌측으로 꺾어 마을을 지나 애기봉까지 8km거리를 트레킹하게 된다. 9월의 조강철책길은 조강 철책과 갯벌 그리고 농촌의 풍경과 김포 들녘에 황금빛으로 영글어가는 벼이삭이 아름다웠다.

9월4일, 1코스를 탐방할 때 2코스 문수산 장수대를 거쳐 청룡회관까지 탐방하였었다. 오늘(9월9일)은 경의중앙선 구리전철역에서 05시20분 전철을 타고 대곡역에서 3호선으로 환승, 대화전철역(06시45분)에서 하차, 4번 출구 밖 버스정류장(07시05분)에서 행신역~김포대학간 운행하는 97번 일반버스를 타고 해병대 청룡회관(08시15분)에서 하차하여 제 2코스(조강철책길)의 나머지 6.5km와 제3코스 애기봉~전류리포구까지 17km, 도합 23.5km거리를 7시간에 걸쳐 탐방하였다.

《조선왕조실록》12책 12권(太白山書庫本)에 의하면 숙종8년(1682년) 강화유수 조사석이 문수산성 쌓기를 청하였다. 이에 숙종 임금이 "강화도의 성과 문수산의 성은 같이 쌓도록 하라 그리고 삼군부(訓練院, 御營廳, 禁衛營)에서 힘을 합하여 하는 것이 좋겠다." 하여 숙종20년(1694년)축성이 시작되었으나 흉년이 들어 축조공사가 중단 되었다. 기약 없이 그대로 방치되면서 쌓았던 성은 무너지기 시작하였다 이에 숙종 38년(1712년) 문수산성을 보전하기 위해 통진읍을 문수산성 내로 옮기자는 결정이 내려졌으나 실행되지 않았다. 다시 숙종44년(1718년)에 김포를 통진읍에 이속시켜 문수산성 수비에 협력하게 하였다. 축성된 둘레가 5,529보, 여장이 2,173첩에다가 서문, 남문, 북문이 있었으며, 강화부에 소속되어 별장1명, 군관161명, 사병56명, 돈군6명, 수첩군 80명, 모입군 72명을 두었다고 한다. 이러한 논의에 의해 결정된 문수산성 수축은 순조12년(1812년) 강화유수 홍의호가 성의 북문인 취예루, 서문 공혜루, 남문 희우루 등 3곳에 성문을 수축하였다. 문수산성은 정상부를 기점으로 동측 정상부에서 서측방향으로 뻗어 내려가는 능선을 따라 축성하여 성내에는 문수골, 산성포 계곡과 1개의 능선을 감싸는 포곡식산성의 형태를 보인다. 정상부에서 남북방향으로 형성된 동측의 능선과 이 동측 능선의 북쪽과 남측에서 서측 염하 방향으로 동서방향으로 뻗은 북측과 남측 2개의 능선을 따라서 각각 북문과 남문에 이른다. 성문에 이어진 성벽은 서측 해안선을 따라 성벽이 축조되었으나 해안선을 따라 축조된 서측의 성벽은 모두 유실된 상태이다. 산성 남측 능선에서 산성 내부를 가로질러 서측 염하 해안까지 뻗은 1개의 능선이 산성 내부 문수골과 산성포로 양분하고 있는데, 문수골에는 정상부에서 발원한 수계가 모여 이루어진 저수지 마담(옛 이름)이 있다. 능선부 바깥 성벽은 수직으로 쌓은 편축성이고 안쪽은 흙으로 채운 내탁식으로 축조되었다. 유실된 서쪽 평지구간은 안팎으로 성벽을 쌓은 협축식으로 축조된 것으로 추측된다.

《문수산성 남문 희우루/文殊山城 南門 喜雨樓》

남문(喜雨樓)은 발굴과정에서 성문 기단석이 발견되어 六築部를 복원하고 정면3칸 측면2칸의 팔작지붕의 누각을 올렸다. 사방으로 벽돌로 문루 여장을 둘렀으며 좌우에 협문을 두었다. 남문은 염하를 건너가고 건너오는 사람들이 통행했던 문으로 강화도의 관문 역할을 했다.

문수산성文殊山城에는 南門 · 西門 · 北門 · 東衙門 · 西衙門 · 南衙門 · 北衙門, 7개의 성문이 있다. 여기서 각 아문은 비밀통로 暗門을 말한다.

남문에서 내려다본 강화대교와 초지대교, 두 다리는 김포와 강화도을 잇는다.

〈평화누리길 제2코스 (조강철책길) 들머리〉

이제부터 오르는 문수산은 김포의 북서쪽 끝자락 조강과 염하가 만나는 지점으로 강화대교를 건너기 전에 우측에 불쑥 솟아 있는 산으로 비솔산, 비아산, 통진산 등으로 불렸으며 우리나라 13정백 중 하나인 한남금북정맥의 한 갈래인 한남정맥 끝단에 위치하고 있는 해발 376m의 산이다.

문수산 정상의 장수대로 오르는 길은 진흙과 퇴적암 그리고 퇴적암에서 빠져나온 자갈들이 어우러져 있고 외솔 및 참나무와 그외 다 수의 잡목들이 숲을 이루고 있다.

들머리에서 100여m오르니 토지신비(土地之神)를 세웠놓았다.

호젓하지만 오후의 따가운 햇쌀이 눈이 부시도록 하얗게 쏟아지며 흰 얼룩을 그려 놓았다.

들머리에서 500m 지점 오르니 등성이다. 안내판들은 정상까지는 1.7km, 2코스 종착지인 애기봉까지는 7.4km를 가리키고 있다.

산길이지만 이 안내판만 따라가면 길 찾기는 어렵지 않겠다.

주로 거쳐온 제1코스의 염화강 그리고 조강과 강화도를 조망할 수 있는 전망대가 보인다.

김포의 들녘과 염하강, 그리고 강화도의 산줄기의 너울이 검은 구름과 어우러져 하나의 노래가 떠오른다.

"검은 구름 하늘 가리고 이별의 날은 왔도다 다시 만날 날을 기약하고 서로 작별하여 떠나가리 잘 가시오 잘 있어요 다시 만날 때까지~~"

정상 쪽으로 눈을 돌리니 성곽이 將帥臺까지 이어지고 있다. 성 바깥에서 보면 성벽은 대체로 살아있지만 성 안쪽에서는 본시 성벽은 볼 수 없고 성가퀴만 보이게 되어 있는데 모두 유실되어 남아 있는 성가퀴(女墻)는 없다.

뒤돌아본 모습이다. 좀 전에 거쳐 온 전망대가 보인다.

문수산 장수대로 오르는 오솔길은 성곽과 나란히 평행을 이루고 있다. 산성을 쌓은 석재는 문수산에서 쉽게 볼 수 있는 퇴적암으로 사암, 역암, 이암 등 입자 크기가 다양하다. 남문, 북문 주변 성벽은 화강암을 사용하였다. 일부 구간의 성석이 이질적인 다른 석재로 사용하여 구분이 되는데, 이는 후대에 여러 차례 수축하면서 나타난 현상이겠다. 성벽은 거칠게 다듬은 성돌로 쌓고 틈새는 굄돌로 보강 하였다.성문 주변 성벽의 일부 구간은 마름돌 바른층 쌓기로 축조되었으며 층이 어긋나는 지점에는 턱물림하여 틈새공간이 없도록 하였다.

이정표에 의하면 강화대교 앞에 위치해 있는 성동검문소(지하철3호선 마두역~강화 일반버스 96번 1호선부평역~강화 90번 버스정류장 2호선 신촌역~강화 3000번 직행좌석버스)에서 1km지점이다. 정상 장수대까지는 1.2km지점이다.

성동검문소 정류장쪽을 바라보니 전망대가 있는 봉우리에 가려 보이지 않고 초지대교와 강화대교만 보인다.

《문수산성 부속시설 》

문수산성은 문터 일곱 군데를 비롯해 장수가 군사를 지휘하던 장대, 성벽에 근접하는 적을 감시하고 취약점에 해당하는 곳에 성벽을 연결하여 설치한 用道 등의 시설을 갖추었으며, 돌로 쌓은 대규모 산성이다. 성 밖에는 서문인 공해루와 연결되는 甲串津 (갑곶나루)선착장 석축로가 있고 성 안에는 文殊寺가 있다. 성안에 文殊鎭 水門, 무검정, 제승당, 南庫, 內舍, 鎭舍, 田大同庫, 馬潭 등의 군사 시설이 있었으며, 남문의 동남쪽에 연못이 있었다고 하나 현재는 모두 확인되지 않고 있다.

가파른 산줄기 능선에 어째서 강자갈이 이리 많을까 싶어 살펴보니 문수산의 바위나 드러난 지면은 퇴적암으로 바위에 박혀 있던 많은 차돌들이 빠져나와 뒹굴고 있다.

성벽 따라 바라보다 머문 정상에 將臺가 한 점으로 보입니다.

오르는 능선길은 어느 개울가를 보는 듯한 풍경이다.

능선따라 쌓은 성벽은 병인양요의 상처로 여가퀴는 모두 없어지고 그 골격만 그간의 세월만큼이나 길게 뻗어 남아 있다.

이 안내판은 전례 없이 목적지 애기봉까지 거리를 알려주고 있다. 현재 오후 4시 29분인데 앞으로 6.2km를 걸어서 애기봉까지 1시간에 가기는 틀린 것같다.

문수산 중턱에 있는 육각정자이다 개성 송악산을 마주하고 있다.

얘는 정자 지킴이 들고양이? 한 가족이 이곳을 칩거하고 살아갑니다.

연무로 시야가 흐리다. 조강 건너 강화의 산맥들이 희뿌연 안개속에 고요하다.

또렷이 보일 可視距離이건만, 줌으로 당겨 보아도 개성의 송악산은 희미하다.

염하강 너머 우측으로 마니산과 고려산이 보인다.

표준렌즈를 통해 다시 한번 담고 정상을 향해 발길을 옮긴다.

5억만년 전에는 강바닥이었을 이 땅이 지각변동으로 솟아올라 산으로 둔갑한 신기루 같은 지구의 세월을 본다.

살짝 길을 벗어나 산성을 본다. 얼추 정상이 가까워진 것 같다. 무너진 성벽은 보축을 하고 있다.

《文殊山城의 城壁》

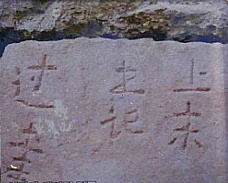

문수산성의 성벽은 서벽을 제외하고는 전체적인 윤곽이 확인된다. 북문에는 정상부로 향하는 지점에는 깬돌을 이용하여 세운 성벽이13단까지 남아 있고, 정상부에서 남문 방향으로는 암석을 사각형으로 다듬어 쌓았는데 성벽 구간별 차이 또는 고쳐 쌓은 시기별 차이를 보인다. 북문쪽 성벽은 40~60cm 크기의 자연석과 깬돌을 수평을 맞추어 쌓았으며, 석재 사이의 틈에는 5~12cm 크기의 쐐기돌을 이용하였다. 남벽은 비교적 보존이 잘 되어 있으며, 2007년 고려문화재연구원에서 발굴조사한 결과 기본적인 양상은 지형에 따라 다소 차이는 있으나 9~14단, 높이 250~300cm 내외로 쌓은 것을 확인되었다고 한다. 성벽 곳곳에는 銘文이 남아 있다. 명문은 성벽 구간별 명칭과 그 구간 성벽 쌓기에 동원된 군대 이름으로 훈련도감, 어영청, 금위영 등의 각자刻字가 심심찮게 보인다.

현재 보축은 장수대에서부터 점차적으로 복원 중이다. 역사가 있는 한 유적은 성벽이 더 허물어지기 전에 여장까지 복원해야 할 것이다.

정상으로 가기 위해 다시 성벽 옆 산책길로 들어섰다.

《文殊山城의 門址》

들머리에 세워진 소개판 그림을 보면 문수산성에는 작은 출입구인 衙門 네 곳을 포함하여 모두 일곱 군데에 문터가 있다.

모두 나열하면 南門 西門 北門 東衙門 西衙門 南衙門 北衙門이다. 그중 이 문은 남아문이다.

남문은 병인양요 당시 프랑스군에 의하여 파괴되어 무사석 일부와 홍예석만 남아 있던 것을 홍예와 석축의 기단부분(육축부)을 고치고 문루를 복원하였다.

北門은 깬돌을 이용하여 쌓은 벽면이 남아 있던 것을 복원하였다. 西門 터는 발굴조사 등을 통하여 기반 시설이 확인되었으며, 정밀한 발굴 조사를 통하여 성격을 파악한 후 복원할 예정이라고 한다.

남아문은 성 안쪽은 사각형으로, 성 바깥쪽은 虹霓式(무지개 모양)으로 장대석을 이용하여 세웠다.

동아문은 외면이 무너져 원래 형태를 알아볼 수 없으나 남아문과 같은 모양이었을 가능성이 높다.

(남아문의 城 안쪽 사각형 모양)

衙門은 정상부에 東衙門과 南衙門 두 군데가 있으며, 西衙門과 北衙門이 있었다고 전해지나 현재는 남아 있지 않다.

暗門인 남아문의 안쪽은 평거식으로 축조하고 城 바깥쪽은 홍예식으로 동측 성벽은 면석을 5~6단 정도 쌓아올려 견고하게 축조 되었다. 홍예기석은 3단을 두었고 홍예돌은 좌우로 3개씩 배치하였고 그 중앙에 선단석으로 마감하였으며 선단석의 위쪽 부형무사석은 원래의 것이 아니고 수축하면서 새로운 석재로 대체한 것으로 보인다.

南衙門은 1993년에 복원한 것으로 바깥쪽과 안쪽의 형태가 다르다. 바깥쪽은 아름다운 무지개 모양(虹霓)의 아취형식의 성문형태를 하고 있다. 성문 안쪽의 윗면과 바닥에는 기둥을 세우기 위한 確이 있으며, 좌우측 허리부분에도 홈을 파 빗장을 걸 수 있도록 하였다.

정상에 있는 將臺를 답사하고 다시 이 남아문으로 되돌아와 이 문 밖으로 나가 해병대청룡회관으로 내려가 97번 버스를 타고 귀갓길에 들어섰다가 모레쯤 다시 이곳으로 와서 남은 2코스와 3코스를 연계해서 김포의 평화누리길 탐방을 마무리 해야겠다.

(남아문의 城 바깥쪽 홍예형 모양)

《각자성석/刻字城石 》

성벽축조 구간은 八角亭 쉼터에서부터 將臺址까지 一牌에서 七牌로 끝나고, 남문에서 이곳에는 십사패와 십오패가 나란히 있으며, 十三牌에 이르러 "牌 三十 康熙三十二年 八月 日 後司中哨官 朴世雄 一旗摠 姜成吉 書記 吳成安 石手 宋德觀 宋无昌 李侖玉 金生男" 라고 새겨놓은 刻字城石이 있다.

산성 끝 저만치 성벽에 싸인 將臺가 석가모니 인양 天上天下唯我獨尊을 외치고 있다.

문수산성은 최근까지 강화의 갑곶진과 더불어 조강을 통한 외세 침입을 막고 한양 일대를 수호하기 위하여 세워졌다고 알려져 왔다. 그러나 2014년 고려문화재연구원에서 발굴 조사한 결과 이미 삼국시대에 신라에 의해 산성이 세워졌음이 밝혀졌다. 삼국시대 성벽은 문수산의 꼭대기와 산등성이 높이의 8/10에서 9/10에 해당하는 부분을 따라 돌로 쌓은 태뫼식 즉 산의 봉우리를 둘러쌓아 만든 산성으로 길이는 약 300m, 내부 면적은 4,631㎡에 달하는 것으로 추정된다. 성벽 주변에서 발견된 흙으로 만든 말 1점, 찍은 무늬의 토기 조각, 가로무늬, 문살무늬의 기와 조각 등 7~9세기의 유물을 근거로 성벽을 쌓은 시기를 추정할 수 있겠다. 특히 이와 같은 유물들이 계양산성, 동성산성, 수안산성 및 강화외성 등에서 출토되었는데, 이를 바탕으로 문수산성 또한 주변의 산성들과 같은 시기에 성곽의 기능을 수행했다고 추정할 수 있겠다.

정상으로 오르는 막바지 길은 제법 가파르다.

잘 무너지고 가파르다보니 계단을 설치하여 한결 오르기 수월하다.

정상봉 將臺와 마주 보고 있는 또 하나의 봉우리 사이에 테크를 설치하여 능선을 보호하고 한편으로는 전망대역할을 두었다.

문수산(376m) 頂上碑와 장대를 마주하고 있는 봉우리.

데크에서 바라본 장대와 정상碑. 將臺는 팔작지붕에 마루를 깔아 놓은 정자식 건물이다. 장대將臺는 문수산성 안에 별개의 성으로 한 개의 문과 여장을 갖춘 성채이다.

《文殊山城 將臺》

문수산 將臺는 문수산 동쪽 가장 높은 곳에 자리하고 있다. 서해와 한강 일대 뿐만 아니라 서울 주변의 모든 산과 개성의 송악산이 한눈에 조망되는 전략적 요충지로서 장수가 주변 정세를 파악하여 군사를 지휘하던 곳이다.

안내문에 의하면 6.25 전쟁 이후 군용 헬기장으로 사용되면서 유적의 원형이 크게 훼손되었다. 2009년 한울문화재연구원에서 암반을 해체하고 발굴조사한 결과 장대의 기단부 석렬(돌을 쌓아 올린 구조물)과 門址 한 곳이 확인되었고, 다수의 기와 조각과 도자기 조각, 철제 말 등 210여점의 유물이 출토되었다. 2017년 김포시에서는 발굴조사를 바탕으로 정면 3칸, 측면 1칸, 전체면적 약 25.7㎡의 장대를 복원하였고 유적 아랫부분에 남아 있던 돌로 쌓은 부분과 벽돌로 쌓은 부분을 정비하고 복원하여 현재의 모습을 갖추게 되었다.

《복원 이전의 헬기장이 있던 장대의 모습》

《文殊山城 將臺址》

해발 376m의 문수산성은 갑곶진과 더불어 강화입구를 지키기 위해 숙종 20년(1694년)에 돌로 쌓은 산성으로 고종 3년(1866년)에 치른 병인양요의 전쟁터이기도 하다. 이곳은 문수산 동쪽의 가장 높은 지대로 조선시대 장수가 주변 정세를 파악하여 군사를 지휘하던 將臺가 있던 터였다. 19세기 후반에 제작된 옛 지도를 보면 문수산성에 남문(喜雨樓), 서문(控海樓), 북문 등 3개와 비밀통로인 아문 4개가 있었음이 확인된다. 이 가운데 해안 쪽의 성벽과 문루는 전쟁 때 사라졌는데, 지도에는 공해루의 위쪽으로 성내의 시설물들이 상세하게 표시되어 있어 당시에 병영터였음을 알 수 있다.

김포평야에서 가장 높은 문수산 정상에서 서쪽은 염하를 사이에 둔 강화도, 북쪽으로는 조강을 사이에 둔 북한의 개성 송악산, 동쪽으로는 한강을 사이에 둔 파주와 고양시의 사계절 아름다움을 아낌없이 보여주는 '김포의 금강'이라고 하는 가장 멀리 조망할 수 있는 산이다. 문수산 정상 將臺에서 바라본 개성의 主峰 松岳山이다. 岳山답게 깎아지른 바위봉우리들이 설악산 서북능선처럼 펼쳐졌음을 알 수 있다.

줌으로 당겨 북한 개성 방향을 바라본 모습이다. 연무만 없다면 손을 뻗으면 송악산이 닿을 것처럼 또렷이 보이겠다.

강화도 고려산과 마니산을 바라본 전경이다.

將臺에서 표준렌즈로 바라본 개성 방향이다.

將臺에서 女墻(성가퀴)너머 서울을 바라본 모습이다.

將臺를 나와서 밖에서 바라본 장대 입구의 모습이다.

하산 길에 뒤돌아보니 어느새 장대가 아득하다.

城築이 더 훼손되기 전에 여장도 복원하여 후손에 물려줘야 하겠다.

《여장 / 女墻 》

성곽 위에 담장을 '여장' 또는 '성가퀴'라고 부른다. 적군으로부터 공격을 받을 때 아군의 몸을 가리면서 적군을 총이나 화포로 공격할 수 있는 시설로 총격전이 잦아지면서 많이 축조되었다. 한 개의 여장을 1타(垜)라 부르며 1타에는 3개의 총을 쏠 수 있는 구멍이 있다. 가까운 곳의 표적을 쏘는 근총안(近銃眼) 한 개가 한가운데 있고, 그 양옆에 먼 표적을 쏠 수 있는 원총안(遠銃眼) 2개가 설치되어 있다. 원총안은 대개 구멍을 수평으로 뚫은 반면 근총안은 비스듬히 아래쪽을 향하고 있다.

장수대 인근의 문수산성은 말끔하게 보축되었지만 성가퀴는 보축되지 않았다. 문수산성의 모든 성곽의 보축이 끝나면 여장(성가퀴)도 복원하리라 믿는다. 해는 이미 기울고 시각은 오후 5시35분, 갈 길은 멀고 시간이 촉박하다.

해병대 청룡회관으로 향해 내려가는 길은 퇴적암에서 분리된 자갈들이 널려있다.

9월4일 제1코스와 함께 제2코스까지 탐방을 마칠 생각이었으나 종점인 애기봉까지 완주하기에는 너무 늦은 시간이어서 이곳 해병대청룡회관까지 탐방하였었다. 따라서 오늘 (9월9일)은 이곳 해병대청룡회관에서 시작하여 제2코스의 나머지 구간과 연계해서 제3코스(한강철책길)까지 탐방을 마쳤다.

2018년9월9일(일요일) 08시15분, 3호선 전철역 대화역 4번 출구 밖 가변 버스정류장에서 97번 일반버스로 이곳 문수산 청룡회관 버스정류장에서 하차하여 탐방길로 들어섰다.

청룡회관에서 500m 정도 將臺를 향해 오르면 제2코스 애기봉으로 가는 길이 나온다.

내림길을 300m 정도 내려가면 제2 조강철책길 대문격인 파고라와 이정표가 나온다. 이 문을 나서서 우측으로 50m 정도 걸어가면 마을이 나온다.

아담하고 말끔하게 꾸민 전원주택들도 여럿 보인다. 전원주택 지붕너머로 문수산 정상이 지그시 내려다 보며 한마디 한다 '자네 그끄저께 왔었지?'

예, "어르신은 그때 뵈었으니 이제 애기봉을 보려고 지나가는 길이옵니다."

마을을 가로질러 나와서 그리 달갑지 않은 '쌍룡대로'라 불리는 아스팔트 길로 들어섰다.

200m정도 가니 이정표가 우측 솔밭길로 들어서랍니다.

마을의 요것저것 기웃거리다보니 어느새 애기봉으로 가는 길이 4.2km로 확 줄었다.

안내게시판이 모양도 내용도 잘 생겼습니다. 조강저수지까지는 그래도 갈만한데 그다음 2.5km는 뙤약볕에 콘크리트 깔린 벌판 農路거든요. 아무튼 가시지요!

조강저수지로 가는 산자락 길입니다. 길 끝에 빨강과 파랑 두 개의 리본이 보이지요 아주 고마운 녀석들입니다. 벌판이나 숲속에서 또는 안내판 없는 곳과 여러 갈래 길에서 헤매지 않도록 발길을 잘 이끌어 줍니다.

이런 길은 그늘 좋고 발바닥 즐겁고 신나는 길이지요.

어느새 조강저수지가 있는 마을이 숲길 끝머리에서 얼굴을 빼꼼 내비치고 있습니다.

《찔레꽃》

이 아름다운 찔레꽃을 접하고 보니 그리움이 솟아납니다. 팔자에도 없는 누나가 그립고 오가며 지나치던 그 집 소녀가 아련히 망막 속에 가물거려 넋 놓고 바라보다가 꽃잎 하나 슬쩍 따서 입에 쏘옥 넣었지요. 맛은 어떠냐고요? 첫사랑만큼 달콤하더이다.

너른 안마당을 갖춘 아담하고 예쁜 전원주택 담장에 이리 곱고 예쁜 찔레꽃이 흐드러지게 피었습니다. 내 이제까지 이처럼 크고 붉은 찔레꽃은 두 번째 봅니다. 한번은 남해에 갔다가 어느 토담집 돌담에서 이렇게 붉은 찔레꽃을 본 적이 있었는데 이 찔레꽃만큼 크지는 않았습니다.

"찔레꽃 붉게 피는 남쪽나라 내 고향 언덕위에 초가삼간 그립습니다. 자주고름 입에 물고 눈물에 젖어 이별가를 주던 못잊을 사람아,

달뜨는 저녁이면 노래하던 동창생 천리객창 북두성이 서럽습니다. 작년 봄에 모여앉아 찍은 사진 하염없이 바라보니 즐거운 시절아"

저 아래 물빛이 비치는 어디쯤 조강저수지는 있을 것 같습니다.

아담한 양옥 앞 둔덕이 아름답습니다. 옛 시골 토담에 초가집이었다면 얼마나 좋았을까요! 어쨌든 꽃들이 엄청 고왔습니다.

장미꽃 같은데 햇살 아래 그 빛깔 그 자태 환상적이었습니다. 꽃밭 앞에 앉아 꽃에 취해 꽃을 보노라니 이렇게 고운 꽃밭을 가꾸며 사는 이는 얼마나 마음이 고울까! 불쑥 그 얼굴이 보고 싶어 발길이 떨어지질 않습니다.

과꽃 보고 있노라면 어린 시절 다정하고 살갑던 누나 생각이 저절로 나는 꽃이 아니던가요? 누나는 고사하고 형도 없는 놈은 아쉽고 그리워 눈물만 아롱지고 가슴이 얼룩집니다. 흐르는 눈물을 입술로 빨아들이면 짭조름한 맛에 옛 어린 시절 부르던 '과꽃'을 가만히 부르며 발길을 옮깁니다.

〈과꽃〉

올해도 과꽃이 피었습니다 꽃밭 가득 예쁘게 피었습니다 누나는 과꽃을 좋아 했지요 꽃이 피면 꽃밭에서 아주 살았죠.

과꽃 예쁜 꽃을 들여다 보면 꽃 속에 누나 얼굴 떠오릅니다 시집간지 온 삼 년 소식이 없는 누나가 가을이면 더 생각나요.

아름다운 꽃밭을 어렵게 돌아서서 몽상에 젖어 내려오다가 갑자기 넓어진 마당에 이르러서야 고개를 들어보니 조강1리 마을회관 앞에 커다란 안내판이 있고 이정표는 회관 옆을 가리키고 있습니다. 회관으로 들어가라는 것은 아니겠지?

자세히 건물을 바라보니 이름도 참! 다목적회관이랍니다. 다목적이라! 마을회의도 하고 찬치도 하고 춤과 노래도 배우고 경로잔치도 하고 회식도 하는 뭐 그런 곳이 아니겠습니까! 그냥 마을회관 하면 될 것을 구태여 다목적이란 명칭을 붙여 도시적 냄새를 풍기나 싶습니다.

아무튼 조강철책길은 회관 옆 산자락길로 이어지고 조강저수지 둑으로 이어지는 길이 있었습니다.

길가 산자락 밑으로 작은 도랑에 물이 흐르고 꽃을 피워낸 익모초를 비롯하여 잡초들이 정답습니다.

길옆 산자락은 가파른 암석이고 그 아래 도랑에 물이 흐르고 있습니다.

《조강저수지》

저수지에는 원정온 사람들의 텐트도 보이고 6~7명의 사람들이 낚시를 하고 있었습니다.

시설이 있는 것으로 미루어 볼 때 유료 낚시터가 아닌가 싶습니다.

산자락을 끼고 가던 길은 애기봉을 2.4km 앞에 두고 벌판으로 이어집니다.

아스팔트 길이 일직선으로 들판을 가로질러 내달리고 있습니다. 그냥 민낯인데, 저 뙤약볕을 어쩌지..

좌측도 우측도 황금빛 물결이 일렁이니 마음도 따라 설렙니다. 아 가을인가! 가을인가 봐 그러길래 벼 이삭 저리 곱고 사내마음 울렁거이지..

벼들을 살찌운 생명수는 들녘 가운데를 가로질러 넉넉한 자애로움으로 흐르고..

이제 산자락으로 꺾인 농로로 들어섭니다. 드디어 애기봉으로 들어서려나 봅니다.

문수산성 남문으로부터 7.1km 지점입니다. 황금들판을 거쳐 동네를 지나 마을 끝머리 산자락에 이정표가 800m 앞에 애기봉이 있음을 알립니다.

밤나무 숲을 거쳐 잡목 우거진 오솔길을 거치고 있습니다.

《애기봉/愛妓峰》

조선 인조 14년(1636년)에 청나라(세조1년) 침략으로 한양을 향해 피난길에 올랐던 평양감사와 '애기"의 恨이 서린 곳이랍니다. 피난 중에 애기만 조강을 건너고 평양감사는 잡혀간다. 생이별을 하게 된 애기는 매일 이곳에서 님을 기다리다 죽게되며, 죽어서도 님을 보고자 마을 사람들에게 이곳에 묻어달라고유언을 남겼다고 한다. 1966년 박정희 대통령께서 방문해 봉우리에 얽힌 이야기를 듣고 애기의 恨은 江 하나를 사이에 두고 오가지 못하는 1천만 이산가족의 恨과도 같다하시니, 그동안 154고지로 불리던 이 봉우리를 '애기봉'이라고 부르게 되었답니다.

애기봉을 내려서서 좀 내려가니 제2코스 '조강철책길' 출구가 보입니다.

드디어 제2코스 '조강철책길' 출구이자 제3코스 '한강철책길' 들머리입니다. 집 모양의 빨간 통이 눈에 들어오기에 열어보니 투명한 비닐봉지 안에 평화누리길 패스포트가 가득 들어 있고 누리길 탐방 인증도장이 들어 있습니다. 제1, 제2누리길 입구에서는 어째서 눈에 안 보였을까! 하나 꺼내서 제3코스 '한강철책길'란에 인증도장을 찍고 다시 이어 제3코스로 길 떠납니다. 시각은 오전 10시 06분입니다. 해병대 청룡회관에서부터 6.5km, 1시간51분이 소요되었습니다.

2018년 9월9일 오전10시06분 (일요일) -鄕香-

2018년 9월9일 오전10시06분 (일요일) -鄕香-

'◆ 평화누리길' 카테고리의 다른 글

| 평화누리길 6코스 (출판도시길) (0) | 2018.09.17 |

|---|---|

| 평화누리길 제5코스(킨텍스길) (0) | 2018.09.16 |

| 평화누리길 4코스 (행주나루 길) (0) | 2018.09.12 |

| 평화누리길 3코스 (한강철책길) (0) | 2018.09.10 |

| 평화누리길 제1코스 (염하강철책길) (0) | 2018.09.02 |