우리나라는 국토의 대다수 (지리학자 70%, 산림청 60%, 국토부 40%)를 산이 차지하여 계곡도 많고 강도 많아 삼천리금수강산이라 합니다. 이러하니 지천으로 생겨난 것은 개울과 다리입니다. 서울이라고 다를 수 있겠습니까 서울은 인왕산, 백악산, 낙산, 목멱산, 삼각산, 그리고 외곽에는 북한산, 수락산, 불암산, 아차산 등에 둘려싸여 골짜기가 많고 따라서 물도 많습니다. 백악산과 인왕산에서 발원한 물은 자하문골짜기, 백운동골짜기, 삼청동골짜기를 타고 흘러서 남산 서쪽에서 발원하여 내려온 물과 합쳐 도성의 서쪽에서 동쪽으로 흐르면서 도성을 남북으로 나누며 오간수문을 통해 도성 밖으로 빠져 나가 남산 동쪽에서 발원하여 장충단을 거쳐 이간수문으로 흘러나온 계류와 도성 밖 숭인동 앞에서 합류하고 낙산에서 발원한 물은 성북천을 이루어 청계천에 합류되고 정릉골짜기에서 흘러내린 물은 안암천과 합쳐 정릉천을 이루어 성 밖 청계천과 합류됩니다. 북한산의 우이천과 의정부 너머 동두천 그 어디에선가 발원한 물줄기는 수락산 불암산 아차산 등에서 발원한 물과 중랑천을 이루어 청계천과 합류되어 살곶이다리를 거쳐 한강에 합수됩니다. 도성 가운데로 질러가는 청계천, 서울은 자연스럽게 청계천을 중심으로 지리적으로 나뉘었고 또한 정치, 사회, 문화적으로 구분이 이루어 졌으며 서민들의 삶의 터전으로 발전한 청계천입니다. 이러한 청계천을 가운데 두고 자연스럽게 남촌과 북촌으로 나뉘어 졌고 왕궁이 있는 북촌은 왕궁을 중심으로 중요 관청과 그에 따라 관리들의 양반가옥들이 들어섰고 남촌에는 서민들과 가난한 선비들이 터를 잡고 마을을 이루었으니 가운데에 위치한 청계천 좌우로 주요 교통로인 종로와 을지로가 건설되고 주요 간선도로와 주변에 상권이 형성되어 상인과 도성민의 활기가 넘쳐 도성의 활성화의 중심지가 되었습니다. 이에 따라 청계천에는 남촌과 북촌 사이를 잇는 수많은 다리가 준설되었습니다. 옛 한성지도에서도 물길과 도로가 교차하는 곳에는 다리가 표시되어 있습니다. <수선전도> 에 보면 약 190여개의 다리가 표시되어 있으며, 이 중에 명칭과 위치가 확인되는 것만 약 80개 정도입니다. 1760년 영조 임금이 준천당시 청계천 본류에 9개의 다리가 있었는데, 모전교, 광통교, 장통교, 수표교, 하량교, 효경교, 마전교, 오간수문, 영도교 입니다. 그 외 도성 밖 외곽에도 산이 많아 자연히 골짜기를 이루고 내가 흐릅니다. 서울을 끼고 흐르는 한강이 있어 무수한 다리가 생겼고 생기고 있습니다.

경복궁의 東·西쪽의 삼청동과 백운동 두 골짜기에서 내려온 溪流와 남산에서 충무로를 거쳐 들어오는 계류가 合水되는 위치에 지금의 청계천이 시작되는 곳인 청계천 광장의 모습입니다. 광장과 수변공간으로 되어 있으며 광장은 보자기 모양의 이색적인 디자인과 다양한 색깔의 石材로 포장하여 전통미를 살렸으며 광장 바닥에 청계미니어처를 통해 복원된 청계천의 모습을 한 눈에 볼 수 있습니다.

《 청계천 다리 범례 》

청계천광장에서 첫 다리인 모전교를 앞에 두고 동쪽 하류 쪽을 바라본 풍경입니다. 미래지향적으로 구성된 수변공간은 조선 8도를 상징하는 거석으로 꾸며 만남과 화합, 평화와 통일의 염원을 담았다고 합니다. 수변공간의 폭포는 하루에 6만5천 톤의 물을 떨어뜨리며 청계천의 물줄기를 만들어 냅니다.

사월초파일 부처님 오신 날 기념으로 설치된 시설물들이 아직 그대로 있어 봉축의 분위기를 자아내고 있습니다.

① 모전교( 毛廛橋)

이 다리 이름인 毛廛은 이 다리 모퉁이에 과일을 팔던 과일가게(果廛 또는 毛廛이라고 함 )가 모여 있었으므로 모전다리라고 부르게 된 것에 연유하며 달리 모퉁이가게다리라 하여 한자명으로 우전(遇廛)다리라고도 불렀는데 일명 무교동과 연관해서 武橋라고도 하였습니다. 오늘날 중구 무교동 3번지로 서린동과 무교동으로 통하는 사거리지점입니다. 백운동천(지금은 복개된 청와대 앞 효자동 일대)과 삼청동천(경복궁 동쪽 담 옆으로 지금은 복개된 삼청동길)이 합류하는 지점에서 동쪽으로 조금 아래쪽으로 추정되는 청계천에 있던 다리입니다. 史料에는 신화방동입구교(神化坊洞入口橋)로 나와 있는데 이 다리는 1412년(태종 12년)에 세워졌으며 복개되었던 것을 2003년 7월부터 청계천복원사업의 일환으로 새롭게 놓았습니다. 다리 위 欄干脚石이나 欄干臺石은 경복궁의 각석과 대석의 형식을 따랐습니다.

②광통교 (廣通橋)

종로네거리에서 을지로 네거리 방향으로 나가다가 청계로와 만나는 길목의 청계천 위에 놓여 있던 이 다리는 경복궁-육조거리-운종가-광통교-숭례문 등 도성을 남북으로 연결하는 중심통로에 위치하고 있어서 임금이 陵行을 하거나 성 밖으로 행차할 때 이 광통교로 오갔으며 중국의 사신들이 오고 갈 때도 가까이 있는 돈의문을 이용하지 않고 빙 둘러 숭례문을 통과하여 이 광통교를 건너서 궁궐로 들어갔습니다. 광통교는 어가행렬이나 사신 행렬이 지나다닐 수 있을 만큼 도성 안에서 가장 큰 다리였습니다. 광통교는 조선시대 광통방에 위치하고 있어 광통교 또는 광교라고 불렀으며 소광통교와 구분하여 대광통교 또는 큰 광통교로도 불렀습니다. 또한 정월 대보름이 되면 수표교와 더불어 도성의 많은 남여가 다리 밟기 踏橋놀이를 하던 곳으로도 유명합니다.

<현재의 광통교 상판 모습.>

(광통교 측면 모습)

세종실록지리지에 북광통교北廣通橋로, 승정원일기에는 광충교廣沖橋로도 기록되어 있습니다. 조선조 도성 내에서 가장 큰 다리로 길이長 약 12 m, 폭幅 15 m로 길이 보다 폭이 더 넓은 다리였습니다. 조선 초 도성을 건설할 때 흙으로 조성하였으나 태종 14년(1410년) 큰비로 다리가 유실되어 태조 이성계의 계비繼妃 신덕왕비 강씨의 능陵인 중구 정동에 있던 정릉貞陵을 지금의 성북구 정릉으로 옮기면서 옛터(중구 정동)에 그대로 방치되어 있던 12개의 보살상과 여러 문양이 각조刻彫되어 있는 병풍석 등 석물을 사용하여 석교로 만들었습니다.

이후 1760년 경진준천(庚辰濬川)을 한지 2년 후인 영조 38년(1762) 다리의 기초 부분 개축과 난간을 보수하였습니다. 이후 1899년 종로에서 남대문 구간의 전차가 가설되면서 광통교 동쪽에 전차선로가 놓이게 되어 일부 훼손되었고, 1910년 8월에는 광통교 동쪽에 놓여 있던 전차선로를 복선화하면서 광통교 위로 전차가 다니게 되어 철근콘크리트교로 확장됨에 따라 다리 본체는 도로 밑에 묻히게 되었으며, 1958년 청계천복개공사로 광통교의 난간만 창경궁 . 창덕궁 등으로 이전되었고 본체는 그대로 묻혔던 것을 이후 2003년 7월 시작된 청계천복원공사의 일원으로 청계천이 복원되면서 광통교도 원래의 모습으로 복원되었습니다. 조선시대의 대광통교가 원래 있던 자리에 광교가 새롭게 놓였고 광교에서 청계천 상류 쪽으로 155 m쯤에 대광통교를 복원한 광통교가 놓여있습니다. 사람만 다닐 수 있도록 되어있기 때문에, 차량의 교통 흐름을 막지 않기 위해 원래 위치보다 상류에 배치하였습니다. 광통교에 놓여 진 정릉의 석물이었던 보살상(神將石이라고 지칭 하는 이들도 있음)과 구름문양을 새겨진 石과 隅石 등에 새겨진 세련되고 정교한 조각은 조선 초기에 만들어진 것으로 예술적 가치가 큽니다. 종로구 서린동과 중구 다동을 잇습니다.

광통교가 처음으로 만들어진 것은 조선 초 도성건설 때로 처음에는 흙으로 만들어진 土橋였습니다. 그러던 것이 태종 10년(1410년)8월 큰 비가 와서 다리가 떠내려가고 사람이 물에 빠져 죽는 피해가 발생하자 옛 貞陵에 방치되어 있던 무덤 돌 등을 사용하여 石橋로 만들었습니다. 이장된 정릉의 버려진 무덤 돌을 가져다가 광통교를 만든 데는 역사적으로 깊은 사연이 있습니다. 즉 태조 이성계의 셋째 아들 이방원과 신덕왕후 강씨의 깊은 원한관계가 상당히 작용하였을 것으로 생각들을 합니다. 1392년(태조 1년) 계비(繼妃) 강씨는 정도전 등의 도움으로 이방원을 물리치고 자신의 소생인 방석을 세자에 옹립하였습니다. 이 일로 계비 강씨는 이방원의 깊은 원한을 사게 되었습니다. 그러나 계비 강씨는 그의 아들이 왕위에 오르는 것을 끝까지 지켜주지 못한 채 1396년(태조 5) 3월 세상을 떠남으로써, 세자가 된 아들 방석 또한 1398년 (태조 7) 정도전 등과 함께 이방원에 의하여 죽음을 당하였습니다(1차 왕자의 난). 한편 계비 강씨를 무척 총애하였던 태조 이성계는 강씨가 죽자 자주 찾을 수 있는 가까운 중부 취현방(聚賢坊, 지금의 중구 정동일대)북쪽 언덕에 능을 조성하고 정릉이라고 이름 하였습니다. 태조는 이 능을 조성할 때 특별히 제주목사 여의손(呂義孫)으로 하여금 일류석공을 동원하여 당대 최고 수준의 석물(石物)을 조성하도록 하였으며, 완성된 이후에도 수 차례 행차하여 강씨에 대한 그리움을 나타내었습니다. 그러나 1408년(태종 8) 태조가 세상을 떠나자 다음 해인 1409년(태종 9) 옛 제왕(帝王)의 능묘가 모두 도성 밖에 있는데, 정릉만 도성 안에 있는 것은 적당하지 못하다고 하여 지금의 성북동 정릉으로 옮기게 되었습니다. 그 후 1410년 큰 비가 내려 흙다리인 광통교가 유실되자 위치적으로 가깝고 쉽게 석재를 取할 수 있는 중부 취현방(聚賢坊, 지금의 중구 정동일대)북쪽 언덕 정릉 옛 터에 남아 뒹굴던 신덕왕후의 능침에 썼었던 돌을 사용하여 이 돌다리를 만들었던 것입니다.

(광통교 옆 모습)

《구름 위 보살》

임금이 되신 태종 이방원은 강씨의 무덤돌로 다리를 만들어 모든 사람들이 그것을 밟고 지나가도록 함으로써 강씨에게 맺힌 분한 마음을 토로했다고도 전합니다.

아무튼 이 자리에 남아 있는 유적을 보면 옛 광통교의 모습을 그려 볼 수 있겠습니다. 특히 남북 양측 교대에 있는 정릉의 부재로 사용되었던 보살상, 구름문양과 당초문양이 새겨진 능침석물들의 뛰어난 석공기술로 정성을 다한 것임을 볼 때 태조가 정릉을 조성할 때 얼마나 공을 들였으며 참으로 계비 강씨를 사랑했음을 알겠습니다. 그러나 명석한 두뇌와 용맹으로 조선을 개국한 태조 임금이 한 가지 깨달지 못한 것이 있습니다. 사랑에 기울어 개국에 공을 세운 영민하고 응집력 뒤어난 조강지처가 낳은 아들 이방원을 제치고 계비 태생의 어린 방석을 세자로 삼은 일이라 하겠습니다. 계비 강씨가 이방원의 인물됨을 익히 알았음에도 불구하고 자신의 욕심으로 어린 자신의 소생을 세자로 앉히기 보다는 한 발 물러나서 욕심을 버리고 이방원을 세자에 올렸다면 그의 사랑하는 아들 이방석도 죽음이 아닌 大君으로 자손 대대 영화로웠을 것이고 왕자의 난이란 선례를 남기지 않았을 것입니다. 한 생각 접었다면 정말 그랬으면, 태조의 바람일 수도 있을 死後 구름을 타고 하늘에 오르는 보살이 되어 새겨진 고운 문양처럼 평화롭고 아름답지 않았을까 하는 아쉬운 생각이 있습니다.

그래서였을까, 태종의 아들 양녕대군, 효령대군, 충령대군의 友愛가 남달랐습니다. 양녕대군은 이미 세자의 자리에 있었음에도 충령대군의 출중함에 아버지 태종의 마음이 기울자 스스로 기이한 행동을 일삼아 세자에서 폐위되었고, 이에 둘째 효령대군이 세자에 뜻을 두자, 양녕대군이 효령대군을 조용히 불러 아버지의 마음이 충령대군에 있다고 귀띔을 하자 그 길로 출가하여 승려가 되니 무난하게 충령대군이 세자가 되고 만고에 없을 성군 세종대왕이 되셨으며 두 형님 양녕대군과 효령대군을 극진히 모셨고 친누이 4공주와 이복동생 8형제 그리고 이복누이 13명의 옹주를 보듬고 사랑하셨던 것일까.. (세종의 친 동생 성녕대군은 14세 어린 나이에 홍역으로 일찍 세상을 떠났다.)

태조대왕께서는 신덕왕후가 돌아가자 그 혼령이 이처럼 보살이 되어 아름다운 구름을 타고 하늘에 오르기를 염원하는 마음으로 무덤 돌에 이와 같은 문양을 새기도록 하였을 것으로 생각을 가져봅니다.

(금강저/금강령)

金剛杵는 인도 고대의 무기 가운데 하나로 帝釋天이 아수라와 싸울 때 코끼리를 타고 금강저를 무기로 삼아 아수라의 무리를 쳐부순다고 한 신화에서 그 신비한 힘이 유래된 부교의식에 사용되는 불교 용구입니다.

金剛鈴은 여러 부처를 기쁘게 하고 보살을 불러 중생들을 깨우쳐 주도록 하기 위해 사용한다. 불교가 발생한 인도에는 사용된 예가 없으며 중국 당나라 때 금강저와 함께 밀교 수행에서 사용되었다고, 금강저와 함께 쓰인다고 해서 금강령이라는 명칭이 붙었으며 몸통은 鐘 모양이고 손잡이는 금강저 모양이다. 하지만 손잡이에 寶珠가 달려 寶鈴이라고 불리는 것과 塔이 달려 塔鈴으로 불리는 것도 있습니다. 또한 손잡이 부분에 고리가 몇 개인가에 따라 명칭도 달라지는데 1개일 경우 獨股鈴, 3개는 三股鈴, 5개는 五股鈴, 9개는 九股鈴이라고 합니다. 이중 독고령과 삼고령, 오고령, 보령, 탑령 등이 많이 사용되어 이를 五種鈴으로 부릅니다. 오종령은 다섯가지 금강저와 함께 큰 壇위에 방위 별로 놓인답니다. 우리나라에서 많이 쓰이는 것은 삼고령과 오고령 두 가지인데 특별히 搖鈴이라고 합니다. 그 밖에 부처와 신중을 묘사한 佛像鈴과 種子鈴 등이 있습니다. 크기는 대부분 15~15cm 입니다. 이 돌에 새겨져 있는 것은 삼고령과 고리가 3개 달린 금강저입니다.

중구 정동 정능 옛 터에 있던 신덕왕후 능침을 장식하였던 석재입니다.

교통 흐름을 방해하지 않게 하기 위해서 광교에서 청계천 상류 쪽으로 155m 쯤의 이 자리에 복원되었습니다. 다리의 원형복원을 위하여 발굴조사를 통해 확인된 부분과 창덕궁 및 탑골공원에 흩어져 있던 부분을 찾아내 활용하여 조선 초기의 모습으로 복원하였고 현재는 사람만 건너다닐 수 있습니다.

(윗글에 대하여 한마디)

일부 보살상(신장석)이 거꾸로 놓여있다고 여러가지로 추측을 합니다, 그에 대한 추측은 추측일 뿐 어떤 기록이나 전해오는 이야기도 없을 뿐 아니라 이 다리 놓는 것에 지엄하고 체통을 무엇보다 중시하는 왕이 다리 놓을 돌을 경망스럽게 이리 놔라 저리 놔라 지시했단 말인가! 어차피 이장해서 버려진 돌이 아니었던가? 또한 버려진 돌을 가까운 곳에서 가져다 씀으로 경비를 줄이고 공기도 앞당길 수 있는 경제적으로도 큰 도움이 되는 형편으로도 볼 수 있겠습니다. 역사의 정의는 당대의 기록과 그에 버금가는 뒷받침할 수 있는 근거가 아닌가요!

또한 신장석이 신덕왕후의 석상도 아니지 않은가! 덧붙이자면 거꾸로 놓은 것만 있는 것이 아니라 문양을 아애 없앤 것도 있으며 묻혀 있었던 것은 600여 년이 아니라 1899년 종로에서 남대문 구간의 전차가 가설되면서 광통교 동쪽에 전차선로가 놓이게 되어 일부 훼손되었고, 1910년 8월에 광통교 동쪽에 놓여 있던 전차선로를 복선화하면서 광통교 위로 전차가 다니게 되어 철근콘크리트교로 확장됨에 따라 다리 본체는 도로 밑에 묻히게 되었으며 다시 1958년에 청계천을 복개함으로 묻혔던 것이지 그 전에는 그대로 있던 것이겠습니다.

중구 정동 정능 옛 터에 있던 신덕왕후 능침을 지금의 정릉으로 이장한 후 정동 빈터에 남아 있던 장식 석재입니다

구름무늬를 바탕으로 보살상이 가운데에 돋을새김으로 각조되어 있습니다.

거꾸로 놓아 쌓은 문양석

《광교/廣橋》

현재의 광교입니다. 원래 이 자리는 광통교가 있던 자리인데 교통량이 많은 곳이라 본래의 광통교 석재로 복원하기에는 불가하여 서쪽 150m 지점으로 옮겨 복원하고 '작은 광통교'로 불리던 광교를 이 자리에 준설한 것입니다.

2003년 7월 시작된 청계천복원사업의 일환으로 새롭게 놓은 다리로 사람만 다닐 수 있는 광통교와 달리 차량통행이 빈번한 다리입니다. 현재는 안국동삼거리에서 종로1가, 청계천, 을지로입구, 한국은행 앞, 퇴계로를 잇는 큰 다리가 되었습니다.

지상에서 측면으로 본 광교

광통교 아래서 본 모습

③ 장통교/長通橋

중구 장교동長橋洞51번지와 종로구 관철동11번지 사이의 청계천에 있던 조선시대 1480년 이전에 축조된 다리로 장통방이 있던 자리라 하여 장통교로 불리게 되었으며, 이 다리 부근에 긴 창고가 늘어서 있다고 하여 長倉橋, 또 '장찻골다리' 로도 불렸던 것을 줄여 長橋라고도 불렀으며 <경도오부북한산성부도>에는 長楸橋라고 표기되기도 하였습니다. 청계천을 복개하기 전 다리 서쪽 기둥에 '辛未改造'.'己亥改造'라고 8字가 각조 되어있어 두 차례에 걸쳐 보수되었음을 알 수 있겠습니다. 교각은 없었고 기록에 1929년 큰물로 인해 붕괴되어 복구되기도 하였습니다.

장통교 아래 좌측 축대 벽면에는 당대의 최고의 화원 김홍도, 김득신, 이인문, 장한종, 이명규 등의 합작인 '정조대왕반차도(正祖班次圖)'를 도자벽화로 세계적으로 유래 없는 크기로 폭 2.4m 길이 192m로 만들어 놓았습니다. '정조반차도'는 1795년(정조19년) 정조 임금님이 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑을 맞아 아버지 사도세자의 무덤인 현륭원이 있는 화성(현재 수원)에 행차하는 그림으로 1,779명의 수행원과 779 필의 말이 호위하는 어가행진의 모습을 담은 그림입니다.

서울지명사전에 의하면 장통방은 조선시대 한성부 5부 52방 으로 나뉜 행정구역 가운데 중부(조선시대 한성부 행정구역) 8방 중 그 하나입니다. 그 중 長通坊은 정만석계: 광교,동곡,혜전후동,정자동,청포후동,염동. 서천수계: 동곡,장교동,염동,철물교,입동,관자동. 관자동계: 관자동. 유자익계: 소립동. 표교계: 대립동. 입동계: 소립동,포병동,모곡병. 입전계: 피마동 일부. 의성정계: 피마동,중부동,하판교,판전동,대립동,하교,중곡 일부. 중곡계: 묘전동. 광주주인계: 중부동,상판교,모곡동,비파동 등으로 지금의 행정구역 남대문로1가, 관철동, 종로1,2.3가, 서린동, 장사동, 묘동, 봉익동, 관수동 각 일부에 해당합니다.

남산에서 발원하여 북쪽으로 흐르는 倉洞川과 중구 會賢洞을 거쳐 내려오는 물줄기가 小廣通橋에서 만난 뒤 다시 남산동천의 물줄기와 합해져 청계천 본류와 합류하는 지점이 장통교가 있던 자리입니다. 이 일대는 일찍부터 도성 안 상업의 중심지가 되어 시전상인들이 모여 살았으며 중앙과 지방관청의 연락사무를 맡아보던 京在人들의 본거지이기도 하였으며 19세기 개화파 선각자 역할을 수행한 유대치가 장통방 내 지금의 보신각 뒤편에 살았습니다. 청계천이 복원되면서 2005년 대림산업과 삼성건설에 의해 종로구 관철동71번지와 중구 수하동 37번지 사이 청계천에 폭 11.8m 길이 22m 의 다리를 만들고 옛 이름을 따서 장통교라 하였습니다.

《삼일교/三一橋》

삼일교는 2005년 9월 30일 청계천이 복원되면서 길이 22.6m, 폭 43.2m,로 대림산업과 삼성건설에 의해 준공되었습니다. 이름은 1919년 3월1일 탑골공원에서 민족대표 33분이 독립선언을 한 뒤 전국에서 일제의 탄압에 항거하여 대한독립만세를 외치며 시위운동을 벌인 시발지에 인접한 연유를 들어 다리 이름을 삼일교라 하였습니다. 종로구 관철동 85번지에서 중구 장교동 86번지 사이 청계천 삼일로에 놓인 다리로 가까운 인사동과 명동성당 등 근대건축의 이미지를 담고 있습니다.

④ 수표교.마전교/水標橋.馬廛橋

<장충단에 설치되어 보존하고 있는 본래의 수표교〉

이 사진은 이른 봄에 다리에 각조된 銘文들을 답사갔다가 찍은 사진입니다.>

이 수표교는 중구 수표동 43번지와 종로구 관수동 20번지 사이 청계천에 놓였던 다리로 청계천에 놓인 다리 중 광통교와 함께 가장 유명한 다리입니다. 세종2년(1420년)에 축조된 이 다리는 큰 화강암으로 육각형으로 다듬어 세운 다리 기둥 위에 길게 모난 횃대를 걸치고 돌을 깐 매우 진기한 수법의 다리입니다. 다리 아래에 ‘在長通橋東橋西中央立石標刻尺寸之數 凡雨水以知深淺(장통교 동쪽에 있고, 다리 서쪽 중앙에 석표를 세우고, 척촌을 새겨서 무릇 빗물의 깊고 얕은 것을 알았다)’고 기록되어 있습니다. 당시 수표교가 있던 자리 앞에 소와 말을 거래하던 牛馬廛과 마구를 파는 馬廛이 있어서 마전교馬廛橋로 불렀으나 세종 23년(1441년)에 다리 서쪽 중앙 물속에 구멍을 뚫은 장대석을 놓고 그 구멍에 눈금을 새긴 나무로 만든 기둥을 세워 청계천의 水位를 측정할 수 있는 水標를 세우면서 다리 이름도 수표교라 불렀습니다. 그러나 이 나무로 만든 수표는 쉽게 망가져 15세기 조선 제 9대 성종 임금 때 돌로 만들어 세웠고, 돌기둥 양면에는 1척尺에서 10척까지 눈금을 새겼으며, 다시 3,6,9척에는 ㅇ표를 파서 각각 갈수渴水. 평수平水. 대수大水를 헤아리는 표지로 삼았습니다. 즉 6척 안팎의 물이 흐르면 보통의 수위水位였으며, 9척 이상이 되면 위험 수위로 개천의 범람을 미리 헤아릴 수 있도록 하였던 것입니다. 청계천은 건천乾川으로 평상시에는 물이 조금 밖에 흐르지 않았으나 도성 안으로 흐르는 모든 지천支川은 비가 조금만 와도 물이 급속히 불어 유량流量의 변화가 매우 심했습니다. 수표에 표시된 1척은 대략 20.3cm 정도로 위험수위인 9척의 경우 183cm 정도이나 여름철 장맛비가 올 때 개천 물이 이 정도까지 차오르는 것은 순식간이었을 것입니다. 수표교 옆에 수표가 설치된 이후 수표교는 개천의 수위를 측정하는 기준이 되었으며 담당관청을 정하여 정기적으로 개천의 수위를 측정하여 임금께 보고하도록 하였습니다.

<수표교 상판 모습>

영조 36년(1760년) 대대적인 개천 준설 후에 따로 수표석(水標石)을 세워 장마철에 물이 불어나는 상황을 수시로 적어 홍수에 대비하였으며, 영조 임금님은 준천 이후 수표교 교각에 높이의 간격을 두고 새긴 庚 . 辰 . 地 . 平의 水位標로 물의 깊이를 재어 홍수에 대비하였습니다. 다시 영조44년(1768년)과 고종24년(1887년)에 개수하고 다리 난간에 '戊子禁營改造'와 '丁亥改築'이라는 글을 새겼습니다. 교량의 규모는 길이가 27.5m, 폭 7.5m, 높이가 4m 이며 9개씩 5줄로 세워진 교각橋脚은 네모와 육모 기둥 의 큰 석재를 2단으로 받치고 흐르는 물의 저항을 줄이기위해 물이 흐르는 방향으로 마름모꼴로 교각을 배치하고, 그 위에 길이 4.5m나 되는 장대석을 걸쳐 놓았습니다. 좌우에 설치된 돌난간에는 연꽃봉오리·연잎 등의 조각들이 새겨져 있고 바닥은 청판석 을 4줄로 깔았습니다. 다리밑 橋脚은 거대한 화강석으로 절묘하게 가설을 하였으며 교각기둥에는 주척 1자로 그 길이는 평균 21.5㎝의 간격으로 눈금을 새겨 놓았습니다. 또한 수표교는 서울의 풍속 가운데 정월 대보름날 서울 사람들이 밤을 새워 즐겨하였던 답교놀이(踏橋:다리밟기) 때는 이곳이 가장 성황을 이룬 곳 중의 하나였고, 정월 대보름 전 2·3일은 이 수표교를 중심으로 청계천 위·아래에 연날리기를 구경하는 사람들이 쭉 늘어서 구경하였다고도 합니다. 광복 후에도 이 다리는 수표석과 함께 장안의 명물로 남아 있었으나 1958년 청계천 복개공사가 시작 되면서 1959년 장충단공원으로 옮겨 보존하고 있으며 서울 유형문화재 제18호로 지정되어 있습니다. 이곳에 같이 놓여 있던 수표석주(手標石柱)는 보물 제838호로 지정되어 청량리 세종기념회관 뜰 안으로 옮겨져 있습니다. 2005년 청계전 복원할 때 원래의 자리에 다시 놓으려 하였으나 복원돤 청계천 폭과 수표교의 길이가 맞지 않아 옮겨지지 못하였고 대신 그 자리에 지금의 다리가 놓였습니다. 지난날 수표교가 있던 곳은 수표동(手標洞)과 관수동(觀水洞)이라는 동명과 수표공원이라는 어린이공원이 있어 그 이름만 전하고 있습니다.

조선시대에는 수표교 건너에 왕의 영정을 모셔 놓았던 영희전(永禧殿)이 있었기 때문에 국왕들이 설날 · 한식 · 단오 · 추석 · 동짓날 · 섣달그믐 등 여러 차례 이 교량을 건너 왕래하곤 하였습니다. 오늘날 장충동에 옮겨져 있는 수표교를 보면 매끈한 화강암을 정교하게 다듬어 엮어 놓았고, 돌난간도 아름답게 꾸며 놓아 쉽게 찾아 볼 수 없는 교량이며 무엇보다도 조선시대 자연재해로부터 무방비 상태에 놓여 있던 도성 사람들에게 강수량의 정도를 미리 알아 대피하도록 하여 생명을 구할 수 있도록 한 교량이라는 점에서도 매우 의미가 깊은 곳입니다.

이 교량과 얽힌 이야기로는 숙종이 영희전을 참배하고 돌아오는 길에 수표교를 건너다가 장통방에 있던 여염집에서 문 밖으로 왕의 행차를 지켜보던 아리따운 아가씨를 보고 마음에 들어 궁으로 불러 들였는데 그가 바로 유명한 장희빈이었다는 이야기가 남아 있습니다.

그리고 희대에 주먹으로 이름을 날린 김두환이 어렸을 때 거지생활을 한 곳이 바로 수표교 밑이라고 알려져 있습니다.

(본래의 수표교가 있던 자리에 청계천 복원과 함께 새로 놓은 현재의 수표교 모습 )

1890년 수표교 인근의 청계천 모습입니다. 빨래하는 아낙네와 물놀이 하는 아이들의 모습과 고즈넉한 기와집들의 서정적 다감한 모습이 애틋하게 다가옵니다. 백년 세월에 변화야 없지 않았겠지만, 이런 서울이 그대로 보존되어 왔다면, 일제의 강점기만 없었다면.. 지금쯤 세계 어느 도시에 비견해도 손색이 없는 한국 고유의 풍취를 만끽할 관광자원이 되지 않았을까

<수표교가 있던 자리에 청계천 복원과 아울러 새로 놓은 나무로 된 지금의 수표교 모습>

⑤《관수교》(하랑교/河浪尉橋)

관수교는 중구 입정동 5번지와 종로구 장사동 20번지 청계천 사이에 놓였던 다리입니다. <한경지략>에 다리 부근에 河浪尉(임금의 사위:부마)의 집이 있었기 때문에 하랑교 또는 하랑위교라고 불렀으며, <신증동국여지승람>에 새로 놓은 다리라고 하여 新橋로 표기하고 있어 1481년 이전에 놓여진 것임을 알 수 있으며 '새다리'로도 불렸습니다. 또한 이 다리 부근에는 자작나무나 석류나무 등으로 화류장을 전문으로 만들어 파는 장롱집이 있었기 때문에 樺榴橋라고도 하였던 연유에서 하랑교, 하교(河橋-花橋), 하릿교, 화랑교 등으로도 불렀습니다. 현재 청계3가 센츄럴 호텔자리에 있었던 것으로 추정될 뿐입니다.

⑥《효경교.영풍교.세운교/孝經橋.永豊橋.世運橋》

중구 장사동 153번지와 주교동 125번지, 산림동 30번지 사이 청계천에 놓여있던 다리입니다. 이 다리는 ≪신증동국여지승람≫에 영풍교(永豊橋)라고 기록되어 있으며, 다른 고문헌과 고지도 등에도 영풍교와 효경교가 같이 쓰이고 있습니다. 또한 부근에 눈먼 장님들이 많이 살았다 하여 속칭 소경다리 · 맹교(盲橋)라고 했고, 음이 변하여 새경다리, 효경다리라고도 불렀으며, 줄여서 효교 라고도 불렀습니다. 다리의 서쪽 기둥에 ‘정사금영개조(丁巳禁營改造)’라는 글자가 새겨져 있었던 것으로 보아 조선 후기에 금위영 군사들이 한 차례 보수한 것으로 보입니다. 그러나 일제 강점기 때 콘크리트다리로 개축되었던 것이 청계천 복개사업 때 없어진 것인지는 알 수 없고 지금의 다리는 효경교가 있던 자리에 2003년7월에 시작된 청계천 복원사업에 따라 세운 청계천 다리들 중 하나로 2005년 완공되었으며 종로3가 세운전자상가 옆에 위치하고 시민들의 의견을 반영하여 세운교로 이름하였습니다.

(서울지명사전, 2009.2.13, 서울특별시사편찬위원회)

《배오개다리》

이 다리를 건너면 종로4가에서 중구청을 거쳐 동국대학교에 이르는 종로구 인의동 나즈막한 고갯길로 배나무가 여러 그루 심어져 있던 대서 배나무고개, 배고개라 하다가 음이 변하여 배오개가 되었는데 배오개와 연결된 다리로 인하여 비롯된 이름입니다. 인의동112번지와 48번지 일대에는 광해군이 왕위에 오르기 전에 살던 이현궁梨峴宮이 있었는데 이현궁은 이현본궁이라고도 하였으며 이일대 지명을 한자명으로 이현梨峴이라고 하였습니다. 또 예지동, 인의동에서 종로 5.6가에 이르는 배오개시장은 종루 앞 시전상가, 남대문 밖 칠패시장과 함께 조선 후기 서울의 3대 시장으로 유명했던 곳입니다. 현재 배오개다리 옆 광장시장은 그 뿌리를 배오개 시장에 두고 있다 하겠습니다.

또한 전해오는 말에 의하면 옛날 배오개에 숲이 울창하여 짐승과 도깨비가 많아 도깨비고개라고도 불렀으며, 대낮에도 혼자 넘기가 무서워 백 명을 모아야만 넘는다하여 백고개, 백재百嶺라 하였는데 음이 변하여 백채라 하다가 배고개가 되었으며 다시 배오개가 되었다고도 합니다.

《새벽다리》

새벽다리는 인근에 광장시장, 중부시장, 평화시장 등 많은 시장이 있어 꼭두새벽부터 상인들이 개점을 하거나 지방의 소상들이 물건을 구입하기 위해 분주하게 하루를 연다는 의미를 주어 지은 이름으로 생각됩니다.

⑦《마전교 /馬廛橋》

다리 부근에 우마를 팔고 사는 마전馬廛이 있었기 때문에 붙여진 이름입니다. 현재 청계천 5가 사거리 동쪽 방산시장 앞으로 추정됩니다.

이 다리는 중구 방산동 20번지와 종로5가 343번지 사이 현 방산시장 앞 청계천에 놓였던 다리입니다. 태종 때는 彰善坊에 놓인 다리로 창선방교라고 불리다가 성종 때는 太平橋라고 불렸고 영조 이후에 다리 부근에 牛馬를 매매하는 馬廛이 있었기 때문에 마전교라고 불렀고 전하는 이야기로 속칭 '소다리'라고도 불렀습니다. 현재 전하는 대부분의 고지도와 문헌에는 태평교와 마전교로 표기되어 있고, "슈선젼도"에는 마전다리, '도성도'에는 馬井橋, "마성부근지도"와 '한양경선도'에는 馬軍生橋라고도 표기되었습니다. <준천사실>에 의하면 다리의 규모가 14칸이었다고 합니다. 2005년 청계천이 복원되며 새로 가설되었습니다.

《나래교》

청계천 복원으로 종로구 종로5가 321번지와 중구 당산동 19번지 사이 청계천에 현대산업과 GS건설에 의해 폭 6m, 길이 22.8m로 준설한 다리입니다. 나래교는 3차원 아치와 케이블로 나비의 힘찬 나래짓을 이미지화 하여 날개를 활짝 편 형상으로 동대문 의류 상권이 세계 패션 1번지로 비상하고자는 의미를 담고 있습니다.

나래교 주변은 의류상가와 의류를 생산하는 점포들이 밀집해 있던 곳으로 동대문 의류의 본산입니다. 청계천을 복원하면서 이곳에 패션광장으로 명명하였습니다.

《버들다리》

이 다리 일대에는 왕버들이 많이 자라던 곳이었습니다. 그 역사성과 정체성을 살리고 상업지대인 이곳 유연성을 버들의 상징성으로 명명한 버들다리, 그 다리 중간에 주변에 위치해 있는 평화시장 내 봉제공장의 열악한 노동 현장을 개선해 줄 것을 요구하며 분신자살한 노동자 전태일을 기념하여 2005년 9월 '전태일 흉상과 현판이 설치되면서 자연스럽게 전태일 다리로 부르게 되면서 이 다리 이름을 전태일교로 이름해 달라는 요구가 있어 이에 서울지명위원회의 표결을 통과 함에 따라 이 다리 이름은 '버들다리'와 '전태일 다리'라는 두 개의 이름을 갖게 되었습니다.

(버들다리와 전태일 흉상과 평화시장)

(다리 중간에 세워진 전태일 흉상)

(청계천 물고기 떼의 遊泳)

동대문 인근 청계천 이 일대는 1958년 청계천 복개공사가 이루어 질 때까지 헌책방이 줄지어 있었습니다. 당시 중학교에 갓 입학하여 형편상 새 교과서를 살 수 없던 나는 학교에서 채택한 각 교과서 목록과 지은이를 적은 쪽지를 들고 헌책방을 돌며 구입하던 추억이 새롭습니다. 힘들었던 시절이지만, 그래도 인위적으로 잘 다듬어 놓은 듯한 지금의 청계천보다 낭만과 정이 흐르고 당시의 도심과 자연스럽게 조화롭던 방죽이 있던 당시의 청계천이 너무 그립고 아쉽습니다.

《가산.조산.방산/假山. 造山.芳山》

본디 가산을 만드는 이유는 자연경관이 부족하거나 없는 곳에 자연경관을 일상 생활공간 주변에 가까이 두고 즐기자는 옛 사람들의 바램에서 비롯되었으며 궁궐이나 도성 안에 큰 연못이나 하천을 조성할 때 파낸 흙을 그 가운데 쌓거나 연못 옆에 쌓아 인공적으로 만든 것으로 경복궁 교태전 뒷산인 아미산峨嵋山이나 경회루 연못 가운데 있는 섬, 그리고 건청궁 앞 연못 가운데 향원정을 세운 섬도 그런 보기입니다.

또 풍수학적으로는 땅의 기운이 허한 곳에 땅의 기운을 북돋우기 위하여 가산을 만들기도 하였습니다. 1398년 종묘 앞쪽의 지세가 허하다고 하여서 흙으로 산을 쌓은 것도 그 예입니다. 그러나 여기에서 말하고 자는 가산은 그런 의미와는 전혀 달리 하천 준설로 인하여 퍼 올린 모래를 옮기기 어려워 청계천 인근에 쌓은 부산물입니다.

오간수문 안쪽에도 가산假山 또는 造山, 또는 芳山이라고 부르던 두 개의 가산이 있었는데 하나는 청계천 남쪽에 다른 하나는 청계천 북쪽에 위치하고 있었습니다. 이 가산은 자연경관을 조성하고자 만든 것이 아니라 1760년 영조 임금 때 청계천을 준설하면서 하천바닥에서 파낸 흙을 한곳에 모아 놓은 과정에서 만들어진 것입니다. 가산은 그 이름처럼, 만든 산, 거짓 산, 꽃 산이라고 하였듯이 자연적으로 생긴 산이 아닌 조성된 것으로 큰물에 쓸려온 토사가 청계천 바닥에 쌓여 장마철 큰 비에 물이 불어나면 하천이 넘쳐 서울 시내가 침수되어 그 재난으로 백성들이 생활에 어려움을 당하였으므로 이에 영조 임금이 친히 독려하여 청계천에 쌓인 토사를 퍼내어 쌓은 것이 산을 이뤄 붙여진 이름입니다. 1760년 2월 청계천 바닥을 준설 할 때 양 제방이 구분이 되지 않을 정도로 엄청난 양의 토사가 하천바닥에 쌓여 있었다고 합니다. 그러나 하천바닥에서 파낸 토사를 어떻게 처리할 것인지 대책을 세우지 못하고 있었습니다. 그 양이 하도 엄청나 멀리 옮기는 것은 거의 불가능하여 퍼낸 흙은 부근의 낮은 가로에 쌓거나 질퍽한 큰 도로를 메우기도 하였으며 빈터나 폐가를 매입하여 쌓기도 하는 등 형편에 따라 적당히 처리하는 정도였는데 준설이 끝날 무렵인 1760년 4월 영조 임금은 당시 원로대신 유척기(兪拓基1691~1767)에게 개천 준설공사의 성과를 묻게 되었습니다. 이 때 유척기는 준설로 생긴 토사를 그냥 하천의 양안兩岸에 방치해 두면 비가 올 때마다 쓸려 내려와 다시 하천을 메우게 되어, 모처럼 실시한 대역사가 헛되이 되어 버리므로 거액을 들여서라도 이 토사를 다른 곳으로 운반해야 된다고 諫하였습니다. 이에 영조 임금은 청계천에서 준설한 수백만 석의 토사를 오간수문 부근 양안으로 옮겨서 쌓도록 하였습니다. 그 결과 청계천 양안에 엄청 큰 흙더미가 생겼는데 이것이 바로 방산이라고도 불렸던 가산입니다. 조그마한 꽃섬이었던 난지도가 1970년대 말부터 서울의 모든 쓰레기들을 받아들이면서 높이 90m, 넓이 53만평의 커다란 산이 되었던 것에 비견할 수 있겠습니다. 물론 난지도 규모만은 못하였겠지만 당시 인공적으로 만들어진 산으로는 상당히 컸습니다. 1770년 이후 발행된 고지도에 오간수문 안쪽 청계천 양편에 가산假山 또는 조산造山이라고 표기되어 있는 것을 볼 수 있습니다. 이렇게 만들어진 가산은 청계천 변에 살고 있는 거지들의 근거지가 되었습니다. 거지들은 가산에 토굴을 파고 생활하였으며 그곳에서 우두머리를 선출하였는데 그 우두머리를 '꼭지딴'이라 불렀습니다. 영조는 거지乞人 범죄조직에 빠질 것을 예방책으로 그들에게 뱀과 두꺼비 지네 등을 잡아 파는 권리를 주어 생계를 해결할 수 있게 하였습니다. 뱀 잡이를 땅꾼이라고 부르게 된 것은 이들이 가산에 땅굴을 파고 살았던 것에서 연유된 말입니다. 가산은 특별히 기초를 다져서 쌓은 것이 아니라 그냥 흙을 한 곳에 모아 놓은 것에 불과하므로 세월이 흐르면서 비가 오면 조금씩 깎여 내려가기도 하였고 반대로 개천을 다시 준설할 때마다 다시 쌓이기를 반복하여 완만한 언덕을 이루게 되었으며 이 가산에 언제부터인가 자세히는 모르지만, 화초를 심게 되었는데 짐작컨대 1910년도 일제강점 초부터가 아닌가 싶습니다. 1914년 서울의 지명을 새로 정할 때 가산의 꽃향기가 좋아서 이곳을 방산동芳山洞이라 이름 하였다는 기록을 서울시지명기록지에서 확인됩니다. 그런 가산 역시 인구가 늘어나고 근대적인 도시시설이 들어서면서 사라지게 되었습니다. 북쪽의 가산은 광무光武2년(1898)에 그 자리에 전차 차고가 들어서면서 대부분 훼손되었으며, 남쪽 가산은 1918년경에 동편에 조선약학교朝鮮藥學校(현 국립의료원)가 들어서고, 1921년에는 그 서편에 경성사범학교가 들어서면서 모두 헐렸으며 그 흙은 종로의 도로 정비에 사용되었다고 합니다. 현재 남쪽 가산 터는 청계천 6가 평화시장 뒷골목에서 국립의료원을 거쳐 방산동 일대이고 북쪽 가산 터는 동대문종합상가가 들어서 있는 곳입니다.

⑧ 오간수문/五間水橋

오간수문은 청계천 물이 성밖으로 빠져나가도록 하기 위하여 성벽 아래에 설치한 수문 (水門)으로 이것이 다섯개 있었으므로 오간수문이라고 하였습니다. 다만 성벽을 지키거나 수문을 관리하기 위하여 그 앞에 긴 돌을 놓아 다리의 기능을 병행하도록 하였습니다.

오늘날사람들은 '오간수문'이라는 이름 대신 '오간수교' 또는 '오간수다리' 라고 부르고 있는데, 사실 이것은 맞지 않습니다. 오간수문의 원래 기능은 이름 그대로 물이 빠져나가는 수문이었으며 다리가 아니었기에 명칭 또한 조선왕조 500년 동안 '오간수문'이라고 불렀지 '오간수교'라고 부른 적은 없었습니다. 오간수문을 오간수교라고 부르게 된 것은 1908년 일제에 의해 파괴되고 콘크리트로 근대식 다리가 놓여져, 이때부터 오간수교(五間水橋)라고 불렀던 것입니다. 일제강점기에는 오간수문은 시내 전차의 주요 통로가 되었습니다. 오간수교 바로 옆 지금의 동대문종합시장 자리에 옛 경성전기주식회사(지금의 한국전력)의 전차차고가 자리하고 있었으며 1921년 6월 동대문에서 광희문간 전차 노선이 신설되면서 오간수교 위에 전차가 다닐 수 있는 철로가 놓이게 되었으며 각 노선으로 연결된 곳이다 보니 다른 어느 곳보다 전차의 왕래가 많았습니다. 1926년 6월 오간수교는 다시 확장되었는데 대한제국의 마지막 황제인 순종의 장례행렬이 장지인 裕陵 경기도 양주 금곡으로 갈 때 이 오간수교를 건너가게 되어 따라서 장례행렬이 건널 수 있도록 두 간 반 약 4.5m이던 다리를 네 간 반 약 8.2m로 확장하였습니다.

오간수문은 크기가 5척이나 되었으며, 각 수문마다 쇠창살로 만든 철문이 설치되어 있었는데, 이것은 물이 잘 빠져나가도록 함과 동시에 외부에서 이 수문을 통해 함부로 사람들이 드나들지 못하도록 하기 위해서였습니다. 그럼에도 불구하고 조선 명종 때의 의적(義賊)으로 알려진 임꺽정이 이 오간수문을 통하여 달아났다는 이야기가 전해지는 것으로 보아 오간수문은 외부사람들이 도성을 몰래 드나들 때 이용하던 주요 통로가 되었던 모양입니다.

오간수문은 튼튼한 철문으로 되어 있었지만, 오랜 기간 동안 제대로 준설을 하지 않아 쇠창살에 나뭇가지 등 부유물이 걸리고 거기에 토사가 쌓여 수문을 거의 막아 상태였고 언제부터인가 임시 방편으로 2척의 나무문을 별도로 만들어 사용하였으나 영조 때에 이르러서는 이것마저도 개폐를 할 수 없을 지경에 이르렀습니다. 이에 1760년 영조는 개천을 준설하면서 먼저 수문 앞에 쌓여 있는 토사를 걷어내었고 나무문도 다시 철문으로 교체하여 원래의 모습대로 회복하였으며, 주변에 버드나무를 심어 토사가 쓸려 내려와 다시 수문을 막는 일이 없도록 영구적인 조치를 하였습니다. 영조 임금은 원래 기능을 회복한 오간수문에 여러 차례 행차하여 역군들이 준설하는 것을 독려하기도 하였습니다.

영조가 이 오간수문에 행차하여 개천바닥을 처내는 일꾼들의 모습을 그린 「준천도」(1760년)를 보면 다섯 개의 수문과 수문마다 설치된 철문, 그리고 수문 앞에 놓인

성벽을 지키거나 수문을 관리하기 위하여 그 앞에 긴 돌을 놓아 다리의 기능을 병행하도록 한

모습이 선명합니다. 또 주변에 심어 놓은 버드나무도 무성하게 우거져 있으며 버드나무가 우거진 오간수문은 이후 도성 안에서 이름난 봄놀이 장소가 되기도 하였습니다. 이러한 오간수문이 수난을 당하게 된 것은 1907년 중추원 참의 유맹(劉猛) 토목국장이란 者가 청계천 하천수가 원활하게 소통되고 토사가 쉽게 흘러 내려가도록 한다는 명분으로 수문(水門)을 뜯어버렸습니다. 또 다음 해인 1908년 3월에는 훼손되어 방치된 성벽을 처리하고, 시가교통을 원활하게 한다는 명분으로 동대문 부근 성벽과 함께 오간수문 (五間水門)의 성벽까지 헐어버리고 대신 그 자리에 콘크리트로 근대식 다리를 놓았습니다. 이로써 오간수문의 원형은 완전히 자취를 감추게 되었습니다.

청계천 물줄기가 도성을 빠져나가는 지점인 동대문에서 을지로5가로 가는 청계천에 놓여 있던 다리입니다. 조선시대 한성에 성곽을 쌓으면서 청계천 물이 원활하게 흘러갈 수 있도록 아치형으로 된 5개의 구멍을 만들어 홍예교 라고도 하였습니다. 그리고 홍예 위에 성곽을 쌓아 올렸으며, 아치 모양의 구멍을 서로 연결하여 성벽 안쪽으로 장대석을 연결하여 다리를 놓았습니다.

이 다리는 다섯 칸의 수문을 설치했다고 하여 오간수다리 · 오간수문 등으로 불렀으나 성종 12년(1481)까지만 해도 수문이 3개였고 후에 몇 차례 증축을 거쳐 5개의 수문으로 확장되었습니다. 이 수문은 도성 안에서 죄를 지은 자가 도성을 빠져나가거나 혹은 몰래 도성 안으로 잠입하는 사람들의 통로로 곧잘 이용되었습니다.

실제로 명종 때 전국적으로 사회를 흉흉하게 만들었던 임꺽정의 무리들이 도성에 들어와 전옥서(典獄署)를 부수고 도망갈 때에도 이 오간수문을 통해 달아났다고 합니다.

이에 사람들이 함부로 드나들지 못하도록 수문마다 쇠창살로 만든 철문을 설치하였는데 각 수문의 크기는 1.5m 정도이었습니다.

그러나 쇠창살에 부유물이 걸리고 토사가 쌓여 2개의 나무문을 별도로 세웠는데, 이 역시 영조 때에 이르러 거의 막혔으며 이 때문에 1760년(영조 36) 청계천을 준설하면서 수문 앞에 쌓인 토사를 걷어내고 복원하였습니다.

그 후 1907년(융희 1) 일제의 사주를 받았을 중추원 참의 유맹(劉猛) 토목국장이란 者가 청계천 물이 잘 흘러가게 한다는 명목으로 오간수문을 모두 헐어버리고 콘크리트 다리로 교체하였고 후에 그 위의 성곽이 훼손되어 아취만 유지되어 오다가 1950년대 말부터 시작된 청계천 복개공사로 완전히 없어졌습니다. 그러다 2003년 7월부터 청계천복원사업의 일환으로 청계천 역사유적을 발굴할 때 오간수문의 아래쪽 끝받침과 홍예(虹霓:무지개 모양의 구조물) 기초 부, 돌거북 등이 발굴됨에 따라 2004년부터 복원사업을 추진하여 새롭게 만들어진 오간수교는 오간수문의 전통적인 모양을 살려 5개 수문과 무지개 모양의 아치를 재현하였습니다.

《경성전기주식회사》

1898년 1월 ' 콜브란(H-Collbran)과 보스윅(H.R Bostwick)' 두 미국 사람이 황실과 합자로 서울에 한성전기회사漢城電氣會社를 세워 1890년 4월 최초로 민간 전등을 가정에 보급하였고 1899년 4월 처음으로 서대문 - 청량리 간 전차를 개통하여 운행하였습니다. 1904년 7월 한미전기주식회사로 개칭하였고, 1915년 9월 다시 회사 이름을 경성전기주식회사로 개칭하였다. 1961년 7월1일 한국전력주식회사에 흡수되어 1968년 11월30일 폐지되기까지 일제 강점기와 6.25전란 등 애환도 많았습니다.

이 사진은 해방 이듬해인 1946년 8월15일 해방 1주년을 기념으로 태극기와 꽃을 장식하여 일제강점기로부터 해방된 것을 축하하는 뜻으로 꾸민 전차 입니다. 장소는 동대문차고지 입니다. 여기의 주유동무란 酒遊 친구란 뜻으로 당시 대한청년단 경전특별단 부원들의 모임을 다르게 별칭 한 것으로 봅니다.

단장 신성모(1891~1960)는 경남 의령 사람으로 독립운동가이며 이승만 대통령 정부 때 1948~50년 2대 내무장관, 2대 국방장관, 국무총리서리를 지낸 인물입니다. 보성普成법률상업학교를 나와 상하이 우쑹吳淞상선학교, 난징南京해군군관학교 졸업 중국 해군사관으로 있다가 베이징北京무선전신학교를 거쳐 무선전신국에서 일하다 1921년 4월 朴容萬 등이 주도하여 베이징에서 열린 '군사통일회의'에 통일당 일원으로 참여해 서무를 맡는 등 독립운동에 기여하다 영국으로 유학 1922년 런던에 있는 킹 에드워드 7세 해양대학에 입학하여 졸업 후 일등항해사로서 영국 상선회사의 선장으로 일하다 1948년 11월 귀국하여 대한청년단 단장이 되고 이어 내무장관에 임명 되고 1949년 제 2대 국방장관에 임명된 인물입니다.

정대천(1909~1991)은 파주 사람으로 교하보통학교를 나와 제 3 . 4대 국회의원을 지낸 인물입니다.

이 증서는 단기 4282년-2333=서기1949년도에 발행한 것으로 크기는 (세로25cm × 가로32.5cm)입니다.

電車차고지로는 '영등포, 삼각지, 마포, 동대문 4곳에 있었고 그 중 동대문 차고지는 지금의 북쪽 옛 가산이 있던 자리이자 현재 동대문종합시장 일대였습니다. 노선은 9개 노선으로 운영되었는데 본선 : 서대문-종로-동대문-청량리. 효자동선 : 효자동-세종로. 서대문 마포선 : 세종로-서대문-마포. 의주로선 : 남대문로5가-서대문-영천. 을지로선 : 을지로6가-을지로입구-남대문. 왕십리선 : 을지로6가-왕십리. 창경원, 돈암동선 : 종로4가-창경원-돈암동. 신용산, 구용산선 : 남대문-남영동-신용산, 남영동-원효로. 노량진, 영등포선 : 신용산-노량진-영등포. 등 이었습니다.

《6.25전쟁 이후 노선(1957~1968)》

《해방 전.후 전차노선 (1945~1951)》

이 노선도는 지명을 표기한 방식과 글씨가 다른 점으로 미루어 볼 때 일제강점기에서부터 해방 후 전차가 폐쇄되기 까지 새로운 노선이 개통될 때 마다 지명을 덧붙여 표기한 것으로 보입니다. 예를 들어 바탕의 틀이 같은 타원형이라도 흰 바탕에 검은 색의 한자 또는 한글로 표시 한 것이 있고 연갈색 바탕에 흰 글씨를 써 넣은 것, 그리고 직사각형틀 등을 들 수 있으며, 특히 인왕산의 '왕'字가 지금의 잘못된 旺자가 아닌 "王"자로 표기 된 점과 독립문이 표기된 점은 일제강점기 후에 표기한 것이며 남산에 표기된 '朝鮮神宮, 京城神社, 第一高女(경기여고전신), 第二高女(수도여고전신), 등은 그 명칭으로 보아 일제강점기에 표시된 것임을 알 수 있습니다.

현재의 오간수다리 위 모습입니다. 동대문과 그 뒤로 옛 돈화문으로 이어지는 성곽이 있는 전 이대부속병원이었던 흰 건물과 낙산駱山 동쪽 기슭과 숭인동 주택들이 보입니다. 좌측 건물은 동대문 종합시장으로 옛 경성전기전차차고지였습니다.

《이간수문/二間水門 》

남산 동쪽 산기슭에 위치한 光熙門과 백악산(북악산) 동남쪽 산자락 끝에 위치한 興仁之門사이는 한양도성에서 가장 낮은 지대로 도성내의 모든 溪流가 흘러와 모이는 곳입니다. 이에 따라 이 물을 도성 밖으로 내보내기 위하여 성벽아래 수문을 두 곳에 두었는데 이것이 二間水門과 五間水門입니다. 이간수문은 남산 동쪽 남소문동에서 내려오는 溪流를 청계천으로 合流시키고 木覓山(남산), 仁王山, 白岳山(北岳山), 洛山 등에서 발원한 계류는 청계천을 이루어 오간수문을 통해서 도성 밖으로 흐릅니다.

二間水門은 남산 동쪽 남소문동에서 내려오는 溪流는

두 칸 구조의 이간수문을 통해서 흘러나가 청계천과 합류됩니다.

윗부분은 홍예(虹霓:무지개)로 조성되어 있습니다. 수문 안쪽과 바깥쪽 앞에는 하천을 따라 흐르는 물을 유도하기 위한 날개형태의 석축시설이 있으며 남문과 북문 사이 가운데 돌기둥에는 물길가름을 용이하게 하고 가운데 기둥에 물발의 압력을 덜어주기 위한 도끼날형태로 깎은 뱃머리모양의 석축시설이 있습니다.

舊 동대문운동장 발굴은 2008년 1월에 본격적으로 시작하였으며 그해 9월 축구장부지 발굴에서 이간수문 홍예(虹霓)부분이 처음으로 모습을 드러냈는데 이간수문홍예상부는 동대문운동장지표 3.7 m아래에서 발견되었다고 합니다. 또한 이간수문 내부에서 길이 440 cm되는 목재가 발견되었는데 이 목재는 도성 안으로 암암리(暗暗裏) 들고나는 범법자나 침입하는 적을 막기위한 목책시설의 일부로 청계천의 오간수문과 수원 화성의 예를 참작하여 복원한 것입니다.

남산을 타고 내려온 한양도성은 광희문을 세우고 이어져 내려와 이간수문을 품고 다시 오간수문을 두고 흥인지문에 이릅니다. 약식으로 복원된 도성 끝에 이간수문이 보입니다.

1960년도만 해도 이 청계천 변에는 헌책방이 즐비하던 곳이었습니다.

동대문종합시장 건너편 창신동 지금의 이스턴 호텔자리에는 시내를 운행하는 전차와 다르게 청계천 제방 위에 설치된 철길 따라 뚝섬과 광나루를 운행하던 기동차시발역사가 있었습니다. 6.25 전쟁으로 폐허가 된 서울, 어렵던 시절 청계천 뚝 길 따라 사과상자나 종이상자로 쓰러질 것처럼 위태로운 2층집을 짓고 살던 곳에 기동차 철길 따라 빨래들이 널려 있었습니다. 영자누나의 빨강팬티도 아주머니의 고쟁이도 아이들의 깁고 꿰맨 양말도 비록 조각보처럼 꿰맨 옷이지만 눈부시도록 하얀 옥양목저고리에 검정물들인 광목으로 지은 일 바지(もんぺ monpe)도 청계천 바람에 너풀너풀 춤을 추던 그 시절의 풍경들이 아스라이 떠오릅니다. 그 땐 참 그랬지...

《청계천 방죽 안쪽 계천에 나무기둥을 버팀목으로 괴고 지은 판자집들이 틈도 없이 끝없이 이어진 모습.》

《맑은 내 다리》

淸溪川을 순수한 우리말로 풀이하여 붙인 '맑은 내 다리'는 폭 13.5m, 길이 26.3m이며 동대문구 창신동 430번지와 중구 신당동 213번지를 잇는 다리입니다. 쌍 다리에 두 개의 아취형 틀과 케이불로 나비의 힘찬 비상을 형상화 하여 패션 중심지역으로 힘찬 도약의 상징성을 담았다고 합니다.

전통사회에서 다리는 단순히 물을 건너기 위한 수단이 아니라, 서울사람들의 생활문화 속에 깊숙이 자리하고 있었습니다. 마땅한 공공장소가 없었던 시절, 다리는 약속과 모임의 장소였고, 길 가던 사람들이 쉬어 가는 쉼터이기도 하였습니다. 다리가 있음으로 인하여 동네 이름이 생겨나기도 하였으며, 반대로 부근 동네 이름을 따서 다리에 붙이기도 하였습니다. 다리에서 여러 사람들이 함께 할 수 있는 놀이가 생겨났으며, 웃음과 지혜가 담겨있는 재미있는 이야기가 생겨나기도 하였습니다. 청계천의 옛 다리들은 도성의 다른 곳에 놓여 있던 다리보다 비교적 크고 많은 사람들이 오고 갔던 곳이었던 만큼 청계천의 옛 다리들은 저마다 많은 이야기들을 담고 있으며, 청계천의 중요한 문화적 유산이었습니다.

(맑은내다리 아래 물속을 유영하는 모래무지와 피라미 )

('불거지'라는 이름으로도 불리던 피라미 수컷입니다.)

《다산교/茶山橋》

이 다리는 창신동과 흥인동 사이 흐르는 청계천에 준설한 다리로 창신동 327번지에서 중구 신당동을 거쳐 약수고개 넘어 한남대교로 이어주는 다리로 조선 말 학자 정약용 선생의 호 茶山을 붙여 다산교로 이름지었습니다. 이 다리 일대는 무허가 판자집이 난립하였는데 청계천을 복원하면서 현대산업개발.GS건설 두 회사에 의하여 2005년 9월 말 준공되었습니다.

⑨ 영도교/永渡橋

이 다리는 '영미다리'로도 불렸으며 흥인지문 밖에 있는 동묘(東廟)와 왕십리를 연결하는 통로로 용두동과 성동기계공고 옆 영미교길 부근에 있었습니다. 고종 초 대원군이 경복궁을 중수할 때 헐어다가 석재로 사용하였으며, 그 후 나무다리를 일제강점기에 콘크리트 다리로 개축되었던 것은 청계천 복개공사 때 헐려 없어졌으며 다시 청계천 복원 당시 지금의 모습으로 복원되었습니다.

종로구 崇仁洞과 중구 黃鶴洞 사이 숭신초등학교와 관우의 영정을 모신 동묘(東廟)로 나가는 교차로에 위치한 다리로 조선 초에 만들어진 것으로 ‘왕심평대교(旺尋坪大橋)라고 하여 동대문(흥인지문)을 거쳐 왕십리·뚝섬·광나루로 가기 위해서는 반드시 건너야 하는 다리였기 때문에 통행량이 많았습니다.

성종(成宗) 때 영도사(永導寺:지금의 안암동 개운사)의 비구를 동원해 돌다리를 놓은 뒤, 성종이 직접 영도교라는 어필(御筆)을 내렸는데, 영도교는 이때 붙은 이름입니다. 또 이 다리를 영미동(永尾洞)에서 내려오는 하천 끝에 놓인 다리라는 의미와 창신동에 있던 영미사(永尾寺) 승려들이 다리를 가설하였다고 하여 영미교(永尾橋) 혹은 영미다리라고도 불렀습니다.

이 다리에는 단종에 얽힌 슬픈 이야기가 전해옵니다. 단종이 수양대군에게 왕위를 빼앗기고 노산군(魯山君)으로 강등되어 강원도 영월로 귀양 갈 때 단종의 비 정순왕후(定順王后) 송씨(宋氏) 가 이 다리까지 배웅 나와 이별하였는데 이후 다시는 만나지 못하고 영영 이별하였다고 하여 영이별다리 · 영영건넌다리라고도 불렀습니다.

고종 때는 흥선대원군이 경복궁을 중건하면서 다리의 석물을 궁궐에 쓰는 석재로 징발함에 따라 나무다리로 바뀌었는데 이 나무다리들이 장마 때마다 유실되곤 하여 띄엄띄엄 징검다리를 놓아 건너다니면서 한때는 띄엄다리라는 명칭이 붙기도 하였습니다. 일제강점기였던 1933년 나무다리를 헐고 콘크리트로 교체공사를 할 때 교각 하부 구중(溝中)에서 관음보살목각좌상이 출토되기도 하였습니다. 2005년 청계천이 복원되면서 새로 영도교를 놓았습니다.

<영도교 상판 모습>

영도교 또는 영미교로 불리던 지금의 영도교 위 정경입니다. 다리 兩 건너 동묘 쪽이나 상왕십리 쪽 양 일대는 황학교에 이르기 까지 도깨비시장처럼 온갖 고물을 사고 파는 시장을 이루었습니다.

황학교 아래 모습 교각과 지천支川에서 청계천으로 들어오는 수문이 닫혀 있는 모습입니다.

《황학동 옛 풍물 장거리》

일요일이면 청계천 황학교 일대 골목 안에 온갖 옛날 물건들을 펼쳐 놓은 노점시장이 열립니다. 옛 시절에 젖을 수 있는 추억의 거리입니다. 구입한 물건을 담은 검은 비닐봉지를 든 중년의 남자들이 세상에서 가장 선하고 애정어린 눈빛으로 고물들을 살피다가 그 눈동자가 놀라기도 하고 환희에 젖기도 하고 탄식도 합니다. 자신의 지난날과 조우하는 순간이겠지요. 저라고 다르겠습니까! 그리움과 아쉬움으로 애정이 꽃 피던 하루였습니다.

나 어려서 이 시장에서 구입해 정릉개울(정릉 청수장계곡에서 길음동과 종암동으로 흘러 월곡천과 합류되어 청계천으로 흐르는 개울로 지금은 복개됨)에서 친구들과 피라미, 돌고기를 천렵해서 항고에 매운탕을 끓여 먹던 군용전화기에서 분리된 발전기는 아니지만, 발전기 달린 전화기는 만날 수 있어 그나마 무척 반가웠습니다. 발전기손잡이는 부러져 있습니다.

격동기 시대의 인물을 토대로 쓴 옛 소설 몇 권과 잡다한 몇 가지를 벌려 놓고 손님을 기다리고 있습니다. '김두한을 주제로 한 소설 "장군의 아들", 무리를 이루지 않고 單身으로 주먹들의 영역을 넘나들며 어둠의 세계를 주름잡던 '시라소니', '소설 무풍지대' 등 이 보입니다. 아, 망치도 한 개 보입니다.

단출하지만 비교적 쓰임새 있는 물건들을 늘어 놨군요. 그 중에 7~8십년대의 황동으로 만든 석유버너가 친근하게 느껴집니다. 젊은 시절 내 아이들과 교외에서 밥도 짓고 찌개도 끓인 추억이 설긴 것이기에..

젊은 시절에는 꿈을 먹고, 이제 황혼 빛에 젖어 든 중년들은 젊은 날들의 추억을 먹고 살지요. 한 손에 가방, 한 손에는 한 시절의 사연 얽힌 옛 물건들을 구입해 담은 검은 비닐봉지를 들고 또 다른 추억의 그림자를 찾아 자리를 옮기고 있습니다.

지금은 영상도, 라디오 방송도 음악도 사진기도 세상 온갖 관심거리와 이야기도 스마트 폰 하나면 만사형통입니다. 한 시절 그리도 값지게 대우 받던 귀중품들이 이렇게 밖으로 내 몰리거나 버려져 흥미로운 잡동산으로 변모되어 또 다시 주인을 기다리고 있습니다.

근대 박물관에서도 찾아볼 수 없는 잡동사니들의 전시장을 방불케 합니다. 어린 시절 손 땟국 묻히고 익혔던 물건들을 다시 보고 그 시절을 회상하며 아스라한 추억속 나를 돌이켜 볼 때 지금은 소식도 알 수 없는 동무들을 떠올리며 즐거움과 서글픔이 어우러진 영상속으로 가물가물 빨려듭니다.

지나간 세월의 그리움과 아쉬웠던 시간들을 돌이켜 보며 웃기도 하고 눈물도 글썽일 수 있는 아름다운 회상의 거리입니다.

여기는 중국에서 흘러들어온 것도 보입니다. 그 중 내 눈길을 끄는 것이 있습니다. 담배 "솔"

청계천 황학교 일대 골목안에 온갖 옛날 물건들을 펼쳐 놓은 노점시장이 열립니다. 옛 시절에 젖을 수 있는 추억의 거리입니다. 구입한 물건을 담은 검은 비닐봉지를 든 중년의 남자들이 세상에서 가장 선하고 애정어린 눈빛으로 고물들을 살피다가 그 눈동자가 놀라기도 하고 환희에 젖기도 하고 탄식도 합니다. 자신의 지난날과 조우하는 순간이겠지요. 저라고 다르겠습니까! 그리움과 아쉬움으로 애정이 꽃 피던 하루였습니다.

《황학교黃鶴橋》

중구 황학동762 번지에서 종로구 숭인동1435번지 사이 청계천을 가로질러 잇은 다리입니다. 옛날 이 일대 논에 黃鶴이 날아왔었다는 전설에 따라 지어진 지명에 따라 지은 이름입니다. 황학교에서 그리 멀지 않은 동묘東廟 북쪽에는 조선 초에 여인들만 모여서 거래하는 채소시장이 섰는데 이를 장거리場巨里라고 하였습니다. 또한 숭인동 72번지 일대에는 싸전이 많이 모여 있어 싸전골이라고 불렸습니다.

황학교 모습입니다. 한 중년남자가 옛 추억 어린 물건을 구입해 담은 검은 비닐주머니를 들고 황학교를 건너 상왕십리 방향으로 오고 있습니다. 그 얼굴 그 걸음거리에서 즐거움이 넘칩니다.

(소망의벽)

영미교와 바우당교 사이 청계천 벽에 청계천 복원 기념으로 국민 2만명과 당시 서울특별시장 이명박님과 각 구청장, 등이 참여하여 그들의 소망과 염원을 직접 쓰고 그린 것을 타일로 구워내어 조성한 기념물입니다. 황학교와 바우당 구간에 높이 2.2m 길이 50m 입니다.

《비우당교/庇雨堂》

성동구 상왕십리 12번지와 동대문구 신설동 100번지를 있는 폭 26.5m, 길이 44.6m의 다리로 2005년 9월30일 현대건설에 의해 준공되었습니다. 일찌기 종로구 숭인동에 조선 초기 우의정을 지낸 청빈한 유관柳寬 선생이 한번은 장마로 집에 비가 줄줄 새자 우산을 받쳐들고서 부인에게 "우산이 없는 집은 어떻게 할고"라고 말했다고 할 정도로 청렴하게 살았는데,

조선 후기 실학자 지봉志峰 이수광李晬光이 이곳에 작은 집을 짓고 당호를 비우당庇雨堂이라고 하여 청빈한 삶의 중요성을 일깨웠다고 합니다. 청계천을 복원하면서 그 정신을 근본으로 삼아 다리 이름을 비우당교라고 하였습니다.

청개천이 복개되기 전인 1960년도 까지 영도교 아래 쪽 청계천에 하왕십리 당현동과 용두동을 잇는 '검정다리'란 이름으로 불리던 나무골조에 검정 칠을 하고 흙으로 상판을 덮은 다리가 있었습니다. 지금의 비우당교 쯤 아닐까 싶습니다. 신당동에 살다가 1955년도 흥인국민하교 3학년 때 청계천 검정다리에서 약 500m정도 떨어진 하왕십리693번지 야산처럼 높은 지대의 조선시대에 지은 한옥으로 이사와 살았습니다. 1957년 여름 장마가 시작된 어느 일요일 장대비가 내리는 한 낮 대청마루에 앉아 빗줄기를 구경하다 집 마당 한 가운데 빗물이 모여 흘러가는 곳을 무심코 보다가 눈이 휘둥그레지도록 놀랐습니다. 세상에나! 미꾸라지 한 마리가 빗물을 타고 요동을 치고 있었습니다. 우리 집 근처는 개울도 없고 더구나 동산처럼 높은 지대인데 어떻게 미꾸라지가 마당 가운데에서 빗물을 타고 있었을까 너무 신기해서 방에 계신 어머니께 소리쳐 여쭤보니 마루로 나오시며 하시는 말씀이 '미꾸리는 빗줄기를 타고 하늘로 오르기도 한다.'고 말씀하셨지만 믿을 수가 없던 기억이 납니다. 당시 검정다리 건너에는 장안 벌로 이어지는 논밭이 펼쳐진 농경지에 미군군용비행장이 있었던 시절이었고 1960년 6월18일 미국 아이젠하워 대통령이 방한했을 때 그 전용기가 착륙했던 곳이기도 합니다. 또한 비행장이 옮겨가면서 그 비행장 일부에 당시 임흥순 서울시장이 겨울에 무료 공설스케이트장을 설치해 주어 동네 친구들과 어울려 놀던 일, 그 후 영미다리 건너에 마장동시외버스터미널이 생기고 국내 최초로 실내 스케이트장이 생긴 그 시절이 떠오릅니다.

《 성북천(안암천) 합수머리 》

(성북천(안암천) 합수머리/城北川合水止)

성북천의 모습입니다. 약령시장을 거쳐 보문봉 산삼교 성북동으로 이어집니다.

성북천과 안암천이 합쳐 청계천으로 합수되는 곳입니다.

《 청계천 》

청계천은 태고 적부터 흐르고 있었습니다. 그러나 강의 규모, 지리적인 위치, 자연경관, 조운(漕運)을 비롯한 수리(水利) 등 자원으로서 혜택을 따져 볼 때 특별히 주목할 만한 것이 없습니다. 고려시대의 경우 한양에 궁궐을 축조하고 남경(南京)을 건설하였으나 사람들이 많이 살고 있지 않았기 때문에 특별히 관리를 할 필요가 없었으며, 자연하천 상태 그대로 두더라도 별 문제가 없었습니다. 즉 고려시대 때만하더라도 청계천은 그냥 이름 없는 자연하천에 불과하였던 것입니다.

그러나 1394년 조선왕조가 한양에 도읍을 정하면서부터 청계천은 역사의 중심무대로 등장하게 되었습니다.

성곽을 사방으로 두르고 그 안에 궁궐과 종묘 사직, 관아, 시전 등 국가의 주요 중추기관이 들어섰습니다.

도성 한가운데를 동서로 가로 질러 흐르고 있던 청계천은 자연히 중요하게 되었습니다.

먼저 조선왕조가 한양에 도시를 건설하게 되면서 청계천은 도시의 공간구조를 구획하는 중심축이 되었습니다.

청계천을 따라 동서로 가로지르는 대로(大路,)가 형성되었습니다. 청계천 이북에는 궁궐과 종묘 사직, 관아들이 배치되었고, 동서대로와 청계천 사이에는 육의전을 비롯한 시전(市廛) 상가들이 형성되었습니다. 청계천 이남에는 거주지가 형성되었습니다.

도시 한가운데를 흐르는 도심하천으로서 청계천은 자연스럽게 하수도로서 기능을 하게 되었습니다. 조선왕조가 한양을 수도로 정할 때 풍수상으로 한양을 둘러싸고 있는 외수(外水) 한강이 동에서 서로 흐르는 것에 대응하여 도성 한가운데를 흐르는 내수(內水) 청계천이 한강과는 반대로 서에서 동으로 흐르고 있다는 점이 상당히 고려되었습니다. 이것을 근거로 세종 때 집현전 학자 이현로(李賢老)는 풍수상의 명당수로서 청계천을 늘 깨끗하게 유지해야한다고 주장하였습니다.

반면 집현전 교리 어효첨(魚孝瞻)은 도성에는 많은 사람들이 살고 있으므로 더러운 것이 많이 생기기 마련이며, 따라서 이것을 배출할 하천이 있어야 한다고 주장하였습니다.

이 논쟁에서 세종이 후자의 주장을 받아들임으로써 청계천은 생활하천으로 결정되었습니다.

이로써 청계천은 조선왕조 500년 동안 도성에서 배출되는 많은 생활쓰레기를 씻어내는 하수도로서 기능을 함으로써 도성 전체를 깨끗하게 유지할 수 있었습니다. 사실 수도 서울이 조선왕조 500년 동안 우리나라 역사문화의 중심지로서 명맥을 유지할 수 있었던 것은 청계천이라는 거대한 하수도가 있었기 때문이었습니다. 청계천으로 흘러 들어오는 지천을 통해서 서울 곳곳에 생명수가 전달될 수 있었으며, 반대로 서울 곳곳에서 버려지는 더러운 것이 청계천을 통해서 배설됨으로써 도시 전체가 깨끗하게 유지될 수 있었던 것입니다. 한마디로 청계천은 수도 서울의 중요한 배설기관이었습니다.

청계천은 역대 임금들의 위민(爲民)정치가 행해진 곳이기도 하였습니다. 청계천 주변에 많은 사람들이 모여 살게 되면서 청계천의 원활한 배수상태를 유지하여 홍수의 피해를 예방하는 것이 국가의 중요한 현안이 되었습니다. 더구나 도성은 사방이 산으로 둘러싸여 있고, 청계천은 가장 낮은 지대에 위치하고 있었으므로 산과 계곡에서 흘러내리는 물은 모두 청계천으로 모여 들었습니다. 또 서울의 기후는 계절풍의 영향을 받아 봄 · 가을에는 건조하고 여름에는 고온다습 하였습니다.

따라서 청계천은 비가 적은 봄, 가을에는 대부분 말라있는 건천(乾川)이었습니다. 반면 비가 많이 내리는 여름철 우기에는 조금만 비가 와도 물이 순식간에 불어났습니다. 사람들이 적을 때는 문제가 되지 않았으나 주변에는 시전과 민가가 밀집해 있는 상황에서는 물이 조금만 넘쳐도 가옥이 침수되거나 다리가 유실되고 익사자가 발생하는 등 큰 수해를 입게 되었습니다. 따라서 역대 임금들에게 있어서 개천을 잘 관리하는 것이 위민(爲民) 정치의 중요한 부분을 차지하게 되었습니다.

특히 태종, 세종, 영조, 순조, 고종 임금의 경우 개천 관리에 심혈을 기울였습니다. 태종은 1411년(태종11) 윤 12월 ‘개천도감(開渠都監)’를 설치하고, 다음 해인 1412년(태종12) 1월 15일부터 2월 15일까지 모두 52,800명의 인부를 투입하여 대대적인 하천을 쳐내는 개천공사를 실시하였습니다. 이 개천공사를 통하여 이제까지 이름 없는 하천이었던 청계천은 ‘개천’이라는 고유명칭을 얻게 되었습니다. 태종의 뒤를 이은 세종은 개천으로 흘러 들어오는 지천을 정비하였으며, 개천에 흐르는 물의 깊이를 미리 헤아리기 위해 수표(水標)를 설치하였습니다. 무엇보다도 개천의 성격을 도심 속의 생활하천으로 규정함으로써 이후 개천이 서울사람들의 일상생활과 함께 할 수 있는 계기가 되었습니다.

제21대 영조는 1759년(영조 35) 준천사(濬川司)를 설치하고, 1760년(영조 36) 2월 18일부터 4월 15일까지 57일간 연인원 21만명을 투입하여 대대적으로 개천을 정비하였습니다. (경진준천, 庚辰濬川). 1773년(영조 49)에는 개천 양안에 석축공사를 하였습니다. 영조는 스스로 자신이 80평생 동안 한 3가지 일 중의 하나가 준천이라고 말할 정도로 개천 정비에 많은 노력을 기울였습니다. 영조의 경진준천은 이후 1830년(순조 30)년 계사경준(癸巳更濬), 1869년(고종 5) 기사대준(己巳大濬)으로 이어져 지속적으로 개천을 관리하게 되었습니다.

청계천은 상업과 수공업의 중심지였습니다. 한양 정도초기 도성내 상가는 주로 1412년(태종 12)부터 1414년(태종 14)에 걸쳐 조성되었는데, 종로네거리를 중심으로 남으로는 남대문까지, 동으로는 동대문까지, 서쪽은 혜정교까지, 동북으로 돈화문까지, 서북으로 광화문까지 약 3,000칸을 전후하는 행랑이 조성되었습니다.

청계천의 경우 광통교와 장통교 주변지역을 중심으로 상가가 밀집해 있었습니다. 광통교 부근에는 선전(線廛), 면포전(綿布廛), 면화전(棉花廛), 체계전(髢髻廛), 칠목기전(漆木器廛), 서화전(書畵廛), 계전(鷄廛), 계아전(鷄兒廛), 등전(鐙廛)이 자리하고 있었으며, 금방(金房), 은방(銀房), 옥방(玉房), 이엄장(耳掩匠), 두석방(豆錫房), 관자(貫子)나 신발 제조장, 철물제조장, 가구장(家具匠) 등 수공업도 발달해 있었습니다. 오늘날도 청계천 주변은 거대한 상가를 형성하고 있는데, 그 연원은 바로 조선시대 시전(市廛)에 있다고 할 수 있습니다.

청계천은 도성 내 대표적인 유흥가였습니다. 시장이 서고 사람이 모여들고, 돈이 모여드는 곳에는 자연 소비문화가 발달하게 되었습니다. 광통교 주변 시전 행랑 뒤에는 색주가, 주사(酒肆), 기방, 도박장 등 유흥시설이 밀집해 있었습니다.

청계천은 도성사람들의 놀이터였습니다. 물이 흐르고 다리가 있고, 바람이 통하여 여러 가지 민속 놀이를 하기에 적합하였습니다. 정월대보름을 전후해서는 광통교, 장통교, 수표교 등 청계천 다리를 중심으로 다리밟기놀이가 행해졌습니다. 또 하천을 따라 내달리는 바람을 이용하여 광통교, 수표교 위에서 연날리기가 유행하였습니다. 4월 초파일에는 광통교 위로 연등행렬이 지나갔습니다. 단오에는 청계천 양안으로 편을 갈라 석전(石戰)이 이루어졌습니다. 그리고 훈련원이 자리하고 있는 청계천 하류에서는 택견도 유행하였습니다.

청계천은 아낙네들에게 유용한 빨래터였으며, 아이들에게는 개천 바닥이 말라있을 때는 공터로서, 물이 흐르고 있을 때는 멱감는 장소로 더할 수 없이 좋은 놀이터였습니다. 청계천은 가난한 사람들의 삶터였습니다. 특히 청계천 다리 밑과 가산(假山)은 이들의 보금자리가 되었습니다. 거지들은 청계천 다리 밑에 토막(土幕)이라는 움집을 짓고, 거리를 떠돌아다니며 걸식을 하기도 하였습니다. 특히 광통교와 효경교에 이르는 다리 밑에 거지들이 많이 살고 있었는데, 해마다 섣달 그믐날이 되면 임금이 선전관을 보내어 음식을 내리고 굶어 죽는 사람이 없도록 보살폈습니다.

또한 현재 방산시장 부근에 있었던 가산(假山) 또한 청계천변에 살고 있는 거지들의 근거지가 되었습니다. 가산은 영조 때 청계천 하상에서 걷어낸 토사가 쌓여 만들어진 산으로 거지들은 이곳에 토굴을 파고 생활하였으며, 그들의 우두머리인 꼭지단(丐帥, 개수)을 이곳에서 선출하였습니다. 한편 영조는 이곳 가산에서 생활하는 거지들의 생계를 해결해 주고자 거지들에게는 뱀과 두꺼비를 잡아 파는 권리와 상권을 주었는데, 뱀잡이를 땅꾼이라고 부르게 된 것은 이들이 가산에서 땅굴을 파고 살았기 때문입니다.

청계천은 우리나라 근 · 현대사의 급변하는 모습을 고스란히 담고 있습니다. 조선 왕조 500년 동안 변함없이 지켜져 오던 청계천을 일제강점기에 들어서면서 먼저 이름이 바뀌었습니다. 그동안 불리어 오던 ‘개천’이라는 명칭 대신 ‘청계천’으로 불리기 시작했습니다. 또 수차례에 걸친 개수공사로 인하여 청계천의 모습이 이전과 많이 달라졌을 뿐만 아니라 땅 밑으로 점차 묻히기 시작하였습니다. 해방과 6․25 전쟁 이후 청계천변에 형성된 판자촌은 당시 어려웠던 우리의 현실을 그대로 대변해주고 있었습니다. 빈곤과 불결의 상징이었던 청계천은 60년대 근대화, 산업화를 위하여 가장 먼저 풀어야할 과제였으며, 그 해법은 바로 ‘복개’였습니다.

1958년부터 본격적으로 복개되기 시작한 청계천은 1961년 12월 광교에서 청계6가 동대문운동장까지, 1965년~1967년 청계 6가에서부터 청계8가 신설동까지, 1970년~1977년 청계 8가에서부터 신답철교까지 복개되었습니다. 또한 고가도로도 건설되었습니다. 광교에서부터 마장동에 이르는 총 길이 5,6km, 폭 16m의 청계고가도로가 1967년 8월 15일 착공되어 1971년 8월 15일 완공되었습니다. 복개 이후 청계천은 근대화의 상징으로서, 도심산업의 중심지로서, 도심의 주요교통로로서 많은 역할을 하였습니다. 그러나 88서울올림픽 이후 시대가 요구하는 가치의 우선순위가 바뀌면서 더 이상 청계천을 서울의 자랑거리로 생각하는 사람은 없게 되었습니다. 오히려 서울에서 가장 복잡하고 시끄러운 곳의 대명사가 되었으며, 청계천 주변을 낙후시키고, 서울의 이미지를 해치는 주범으로 지적 받았으며, 청계고가도로를 이루고 있는 거대한 콘크리트 덩어리는 근대화 산업화의 상징이 아니라 개발시대의 무지가 낳은 흉물로 인식되었습니다. 그런 시대의 흐름은 고가도로를 철거하고 복개를 뜯어내어 다시 눈(眼)으로 청개천을 볼 수 있게 되었습니다. 그 결과 2005년 청계천은 새로운 모습으로 탄생하게 되었습니다.

돌이켜 보면 청계천만큼 지난 50년 동안 서울의 역사를 분명하게 농축하고 있는 곳은 없습니다. 청계천은 단순한 하천이 아니었습니다. 여기에는 600년 서울의 역사, 서울사람들의 생활이 흐르는 역사와 문화의 공간이었습니다.

(청계천고가도로교각/淸溪川高街道路橋脚)

청계천 복계와 동시 건설되었던 '청계고가도로' 이 역시 청계천 복원과 함께 철거되고 그 일부 교각 세 개를 전시적 기념물로 남겨 놓은 것입니다.

한강에는 광나루 수영장, 뚝섬 수영장, 압구정 앞 샛강과 금호동 앞 무시막강 사이의 흰 모래섬(楮子島), 여의도 인근 엄청난 백사장(이 백사장에서 1956년 민주당 대통령 후보 해공 신익희 선생이 백만 군중 앞에서 유세遊說 연설를 하기도 한 곳입니다.) 등은 은빛도 찬란하게 곱고 아름다운 하얀 모래와 둥굴거나 넓적한 강자갈이 엄청나게 많았습니다. 이 모래와 자갈을 모두 퍼 다가 청계천 복개와 고가를 걸설할 때 사용했습니다. 그 한강 모래 백사장에는 수많은 새끼자라가 놀았고 참재첩, 칼조개, 강소라, 말조개, 두드럭조개 등이 자갈 반 조개 반이었습니다. 자연을 개발을 하더라도 자연과 조화되도록 자연스럽게 해야 합니다. 애초에 청계천을 복개하지 않았다면 한강도 청계천도 그 모습을 살려 자연과학적으로 가꾸었다면 지금처럼 어색하고 인위적 냄새나는 청계천이 아닌 참으로 자연스럽고 아름다운 서울이 되고 청계천이 되고 한강이 되지 않았을까 아쉬운 마음이 샘물처럼 솟아오릅니다. 이제는 저 삼일고가차도의 교각 잔해만 그 사연과 아픔을 안고 속절없는 세월을 보내고 있습니다.

날이 엄청 더웠습니다. 청계광장에서 여기까지 걸어오는데 땀으로 목욕을 했습니다. 그냥 청계천으로 첨벙 뛰어들고 싶지만, 물이 너무나 탁했습니다. 나 어릴 적 미역 감고 물고기 잡던 청계천은 어디로 갔을까! 이런 심정을 헤아린 걸까! 느닷없이 분수가 솟아 오릅니다.

청계복개천 그 위에 놓였던 고가도로의 교각의 잔해, 이 또한 아련한 역사 속 뒤안길로 점점 멀어져 가고 있습니다.

《무학교/無學橋》

길이 43.6m에 폭 34.8m의 이 다리는 복개되었던 청계천을 200년 9월30일 복원할 때 현대건설에 의해 준공되었습니다.

조선 태조임금께서 개경에서 도읍을 서울로 옮기고자 무학 대사에게 吉地를 청하여 도읍지를 살펴보기 위하여 왕십리까지 다녀간 것을 緣由로 무학로가 생겼으며 그로 인하여 동대문구 용두동 255번지와 성동구 하왕십리 596번지 사이를 잇은 다리 이름 또한 無學橋가 되었습니다.

<무학교>

무학교 다리아래 양 교각대에는 이와 같은 수문이 6개씩 있습니다. 우천시에 주변 支川의 물이 흘러나오는 수문입니다.

우천시 큰물이 나면 왕십리와 용두동 일대의 支川의 물들이 이 수문을 통해 청계천으로 유입됩니다.

《청혼의 벽 두물다리》

두 물길이 합치는 의미를 담은 이름입니다. 다리에는 合水의 의미를 담아 남여의 만남을 유도하는 문구와 시설이 설치되어 있습니다. "아름다운 사랑을 만드세요." 남녀가 다정하게 추억을 남길 수 있는 황금마차도 있고요.

두물다리는 하나로 시작해서 둘로 갈라졌다가 다시 하나로 합치는 형태로 만들어 졌습니다. 한 사람이 반려자를 만나 다시 하나로 합친다는 의미로 남여의 사랑의 결실을 맺는 의미를 가진 다리 입니다. 꽃으로 장식한 사랑의 아치에서 기념사진도 찍을 수 있고 연인들을 위한 자리도 여럿 마련되어 있습니다.

청혼의 벽 두물다리의 상판 모습입니다.

청계천을 따라가다보니 저만치 눈에 익은 건물이 보입니다. 옛 청계천 판잣집을 재현한 전시물 같으니 올라가 보기로 하겠습니다.

마장동 527-4 서울청계천문화관 앞 청계천가에 세워진 청계천판잣집을 재현 전시한 세트입니다.

그러나 옛 판잣집 보다는 창문도 멋스럽고 지붕도 서구식이고 판자가 고급스러워 그 당시의 실감이 안 납니다. 당시는 각목으로 기둥과 골조를 세운다음 제재소에서 나무를 켜고 남은 우수리나 사과궤짝이나 미군부대에서 흘러나온 나무상자 또는 종이상자(당시는 일제 강점기의 언어 영향을 받았던 여파로 보루바코ボールばこ로 불렀음)로 바닥과 벽을 둘러 집을 지었거든요. 아니, 종이상자로 벽을 만들면 비바람에 하루나 견디겠느냐고요! 그러나 몇 해 쯤은 끄떡없습니다. 어째서냐고요? 미군부대에서 흘러나온 박스는 그냥 박스가 아니기 때문입니다. 매끄러운 종이에 콜타르를 바른 종이를 여러 겹으로 압착한 것에 겉은 기름으로 코팅한 것입니다. 군수품을 담았던 상자이므로 방수처리가 특별한 종이상자였습니다.

1956~60년대 6.25동란 이후 청계천 판자촌의 한 모습입니다. 형편이야 옹색하고 고달픈 생활이었지만, 그래도 인정과 웃음을 잃지 않았습니다. 버팀목이 하나 뿐인 금시라도 내려앉을 것만 같은 판자 위에서 엄마와 아이들이 양치질을 하고 있습니다. 우리 어린 시절의 자화상이 아닐 수 없습니다.

청계천 복개공사가 시작되던 시기였습니다. 앞 청계천 가운데에는 교각이 세워져 있습니다. 당시 청개천 복개공사로 살던 사람들은 상계동과 성남으로 이주 시켰습니다.

지붕은 콜타르를 입힌 루핑이나 미군부대에서 흘러나온 콜타르와 기름을 겹으로 먹인 박스를 펴서 덮은 것이 대부분이었습니다.

우측 장가에 손으로 턱을 괴고 청계천을 내려다 보고 있는 젊은이의 모습이 왠지 우수에 젖은 듯하여 보는 마음이 아립니다.

위 사진을 봐서 아시다시피 이 전시물 세트는 그 당시 판자집에 비하면 적산가옥으로 불리던 일본집을 닮은 호텔급이네요.

2005년 5월1일 당시 이명박 시장을 비롯하여 청계천 복원에 힘 쓴 수많은 분들의 명단을 오석에 새겨 기념하고 있습니다.

《정릉천 합수머리》

정릉 골짜기에서 길음동과 안암동을 거쳐 내려온 정릉천이 합수되는 곳입니다. 정릉천을 수용한 청계천은 다시 우이동과 의정부일대 수락산 불암산에서 발원한 중랑천과 합쳐 이 나라의 심장을 활성시키는 우리의 생명 아리수의 한 줄기가 됩입니다.

《고산자교》

내부순환고가차로와 그 아래 고산자교입니다.

동대문구 용두동34번지와 성동구 마장동 470번지 사이를 잇는 폭 43.2m, 길이 88m의 청계천 다리입니다. 이 다리를 지나는 도로명은 조선시대 지도 제작에 이바지 하여 '대동여지도'를 만든 古山子 金正浩의 호를 따서 고산자로라고 한 것에 유래하며 2005년 9월30일 현대건설에 의해 준공되었습니다. '대동여지도'는 철종12년(1861년)에 初版을 발행하고 3년 후인 고종 원년(1864년)에 再版되었습니다.

고산자교는 용두동과 마장동을 잇습니다. 북으로는 경동시장을 지나 제기동 사거리를 지나며, 남으로는 마장동, 도선사거리, 무학여고를 지나 응봉삼거리로 이어집니다.

고산자교

고산자교 인근 쉼터 버들습지 부근은 이제까지와 달리 인위적 조형물을 벗어나 자연의 한 모습으로 전환하는과도기를 보는 듯 개천과 부지가 넓고 생물들이 건강한 모습을 보이고 있습니다.

《신답철교》왕십리역에서 청량리로 이어진 철교.

《버들습지 생태습지 》

이곳은 청개천 8경 중 마지막 비경이다. 청계1경에서 7경까지가 사람의 손길에 의한 공간이었다면 8경 '버들습지'는 오롯이 자연에 의한 경치이다. 갯버들이나 매자기, 꽃창포 같은 물을 정화시키는 수생식물의 서식환경을 자연의 힘으로 조성하기 위한 습지입니다. 청계천에서 가장 자연친화적인 생태 공간으로 그에 의하여 어류나 양서류 등 과 메기 버들치, 피라미같은 어류도 만날 수 있으며 특히 조류 보호구역으로 지정되어 있어 청둥오리 이외에 흰뺨검은오리, 중대백로, 재빛해오라기 같은새들이 날아드는 버드나무 아래 한가로운 풍경을 자아낸다.

예로부터 마장동에는 우시장이 있었고 그 옆에는 도살장이 있었는데 그래서 牛像을 조형했나 싶었는데 그런 것이 아니고 여기 청계천의 무공해 풀을 고양시에 무상으로 제공하여 먹이므로 해서 양질의 한우를 생산하는 것에 대한 고양시축산협동조합에서 감사하는 마음을 표현한형상물이라고 합니다.

《제2마장교》

성동구 마장동(767번지)과 성동구 용답동(121번지)을 잇는 다리입니다.

육중한 내부간선고가도로에 중압감을 느낍니다. 청계천고가도로가 있었을 때 그 아래 청계천을 걷노라면 압박감을 느끼던 일이 떠오릅니다.

그 땐 정말 답답하고 숨막힐 일이 었습니다.

이름도 모르고 좁은 것으로 보아 차량통행은 없고 사람만 걸어 다니는 다리인 것 같습니다. 이제 중랑천과 청계천이 만나는 일 만 남았습니다.

이 안내표를 보면 청계광장에서 중랑천 합수머리까지 8.1km입니다.

청계광장-(151m)-모전교-(152m)-광통교-(157m)-광교-(263m)-장통교-(181m)-삼일교-(224m)-수표교-(201m)-관수교-(260m)-세운교-(238m)-배오개다리-(201m)-새벽다리-(168m)-마전교-(222m)-나래교-(187m)-버들다리-(263m)-오간수교-(246m)-맑은내다리-(298m)-다산교-(304m)-영도교-(418m)-황학교-(311m)-비우당교-(354m)-무학교-(332m)-두물다리-(423m)-고산자교-(313m)-신답철교 = Total(5,857m). 신답철교 → 중랑천합수머리까지= 2,243m.

고산자교를 지나 산책하기 좋은 길을 2.4km 달려가고 있습니다.

드디어 확 트인 숲지대가 나타났습니다.

의정부 넘어 동두천 넘어 어디에선가부터 발원하여 수많은 개천과 합류하며 이곳에 도달한 중랑천과 서울 도성을 가로질러 달려온 청계천이 하나로 합수하는 두물머리입니다. 좌측 다리 건너 청계천과 중랑천 합수지점 까지 갔다가 다시 되돌아와 살곶이다리 쪽으로 갑니다.

줌으로 당겨본 합수머리 초입 사진입니다.

청계광장에서 23다리 사이 간의 거리와 합산 거리입니다.

청계광장-(151m)-모전교-(152m)-광통교-(157m)-광교-(263m)-장통교-(181m)-삼일교-(224m)-수표교-(201m)-관수교-(260m)-세운교-(238m)-배오개다리-(201m)-새벽다리-(168m)-마전교-(222m)-나래교-(187m)-버들다리-(263m)-오간수교-(246m)-맑은내다리-(298m)-다산교-(304m)-영도교-(418m)-황학교-(311m)-비우당교-(354m)-무학교-(332m)-두물다리-(423m)-고산자교-(313m)-신답철교 = Total(5,857m). 신답철교 → 중랑천합수머리까지= 2,243m.

《 살곶이 다리 》

살곶이다리의 측면 모습입니다. 조선시대 한성부와 남동부를 잇는 주요 교통로입니다. 강릉, 충주 지방을 잇는 중요한 통로로 세워진 다리입니다. 箭串橋라고도 부르던 현존하는 조선시대 돌다리로서는 가장 긴 다리로써 세종2년(1420년)부터 성종14년(1483년)에 이르러 완성하였습니다.

살곶이다리의 상판 모습입니다. 어려서 뚝섬유원지로 미역 감으러 갈 때 건너보고는 60년 만에 건너봅니다. 이 기분 뭐라고 해야 할지..

살곶이는 청계천이 중랑천과 만나 한강으로 흘러드는 지역으로 한양대학교와 뚝섬벌의 경마장 터가 있던 사이 넓은 개울가에 놓인 돌다리로 조선 초기부터 국가의 말들을 먹이는 馬場 또는 閱武場으로 사용되던 곳입니다. 세종 즉위 후 태종은 광나루에서 매사냥을 즐기고 살곶이에 있는 樂天亭과 豊壤離宮에 수시로 행차 하였으므로 이곳의 하천을 안전하게 건너기 위하여 살곶이다리를 놓게 되었다고 합니다. 세종 2년(1420년) 5월 태종은 영의정 柳廷顯, 朴子靑으로 하여금 비로서 돌다리를 세우는 공사를 담당하게 하였으나 완공을 보지 못하였습니다. 세종 4년(1422년)에 태종이 돌아가자 이곳을 통하는 행차가 거의 없어지고 또한 세종 3년부터 시작된 도성 안 開川 제방축조공사로 인하여 이곳 까지 공사를 실행하기에는 인력이나 재정 등 어려움이 많았을 것입니다. 그러다 이 길을 이용하는 백성들로 인하여 살곶이다리의 필요성이 제기되어 성종 6년(1475년)9월 살곶이다리를 완성시킬 것을 楊州牧에 명령하였습니다.

성종13년(1482년) 한 승려가 방법을 고안하여 다리를 완공하자 왕이 이를 치하하고 다리가 집과 같이 평평하여 마치 평지를 걷는 것과 같다 하여 '濟盤橋'라는 이름을 붙였다고 합니다. 이렇게 만든 살곶이다리는 조선 초기에 만들어진 長石板橋 중 가장 큰 규모의 다리로서 가로로 놓인 기둥이 4열, 세로 16열 모두 64개의 돌기둥을 세워 만들었습니다. 다리 높이는 河上으로부터 10척 내외이며 기둥의 높이는 4척 가량입니다. 좌우에 橋岸을 장대석으로 쌓고 네모난 돌기둥 교각을 16개소에 세웠습니다. 교각의 간격을 대략 11~13척 정도이며 돌기둥 위를 3장의 장대석을 건너지른 다음 그 위에 다시 귀틀돌을 놓아 청판돌을 받게한 구조입니다. 기둥돌 아래에는 물밑의 바침돌이 네모난 주춧돌을 지탱하고 있으며 주춧돌 사이에는 포석을 깔아 기초를 단단히 하였습니다. 따라서 물이 줄 때에는 이 포석 면이 드러나 마치 지금의 잠수교와 같아 '이층다리'라고도 불렀다고 합니다. 돌기둥은 흐르는 물의 저항을 줄이기 위해 마름모형으로 만들어져 있습니다. 큰 혹띠기로 표면을 가공하였고 조립할 때 잔돌을 많이 사용하여 뜬 곳을 메꾸었으며 돌난간은 없습니다. 고종 때 경복궁을 중건하면서 살곶이다리의 일부를 가져다가 석재로 썼다는 말도 있지만 확인할 수 없습니다. 지금의 살곶이다리는 1913년에 다리 윗면을 콘크리트를 사용하여 보수하였으며, 1925년 서울 지방의 을축년 대홍수로 다리 일부가 물에 떠내려간 채 방치되었다가 1938년 5월에 이 다리 옆에 성동교가 가설되자 이 다리는 방치된 채 최근까지 내려오다가 1972년 서울시가 무너진 다리를 원래의 모습대로 복원하는 과정에서 하천의 폭이 원래보다 넓어져 있었기 때문에 다리 동쪽에 27m 정도의 콘크리트 교량을 잇대어 증설함으로써 원래의 모양과는 다소 차이가 납니다. 현재 살곶이다리의 본래의 모습으로 복원을 위한 다리 주변에 발굴조사가 이루어지고 있습니다.

살곶이다리 중간에서 두 물(청계천과 중랑천)의 합수지점을 보며 담은 사진입니다. 멀리 아차산도 보입니다.

성수동 쪽 방죽에서 담은 모습입니다. 청계천 은 좌측에 크게 보이고 중랑천은 우측에 작게 잡혔습니다.

두 물줄기의 모습을 줌으로 당겨 보았습니다.

한양대학교가 마주보이는 남측 살곶이다리 입구입니다. 다시 건너 응봉산 쪽으로 갑니다. 이로써 청계천의 23개의 다리와 얽힌 이야기를 마칩니다.

응봉산 끝자락 봉우리입니다. 어려서 압구정에서 바라보았을 때 한강과 중랑천이 합수되며 쌓인 모래섬 저자도를 강 가운데 두고 푸른 강물과 하얀 모래섬과 아우러져 절경을 이루던 응봉산 江岸은 모두 아파트에 깎이고 가리고 모래섬 저자도 역시 흔적도 없이 사라져 옛 아름다운 절경은 볼 수가 없습니다.

응봉역 안쪽에서 늦은 점심으로 선지천엽해장국을 사먹고 한강과 중랑천의 합수머리에 왔습니다. 이 사진은 청계천과 중랑천이 합치는 곳으로 가는 자전거전용로 입니다. 내가 응봉역에서 온 방향이지요.

제가 서 있는 한강과 중랑천이 합치는 입구의 땅끝입니다. 뚝섬유원지의 끝자락이기도 합니다.

땅 끝자락에서 한강과 중랑천이 합치는 두물머리를 바라본 풍경입니다. 우측은 옥수동, 좌측은 압구정동입니다. 수 천년에 걸쳐 이 넓은 강 가운데에 중랑천과 한강물이 합수되는 과정에서 쓸려온 모래가 삼각주를 이루어 긴 모래사장이 생겼고 그 모래섬에 닥나무가 자생하여 楮子島라고 불렀습니다. 그 섬 모래자갈 퍼 다가 압구정 현대아파트 터 올리고, 청계천 복개하고 삼일고가차도 건설하는데 썼습니다. 참재첩이며 말조개, 칼조개, 두둘조개, 새끼자라 놀던 하얀 모래 반짝이는 아름다운 섬이었습니다. 양 강안의 아름다운 모습과 아우러져 절경을 이루니 한명회는 압구정을 짓고 옥수동 응봉산의 강안과 어우러진 절경을 보며 갈매기와 더불어 백수를 누리고자 했으며 응봉산 강안은 수많은 정자들과 독서당이 생겨 두 줄기 강물사이의 저자도와 압구정 구릉진 야산들의 사시사절 아름다운 꽃과 배 밭의 하얗게 날리는 꽃비와 아우러진 절경을 노래하며 세속을 잊고 세월을 享遊했을 것입니다.

《그리운 한강 백사장》

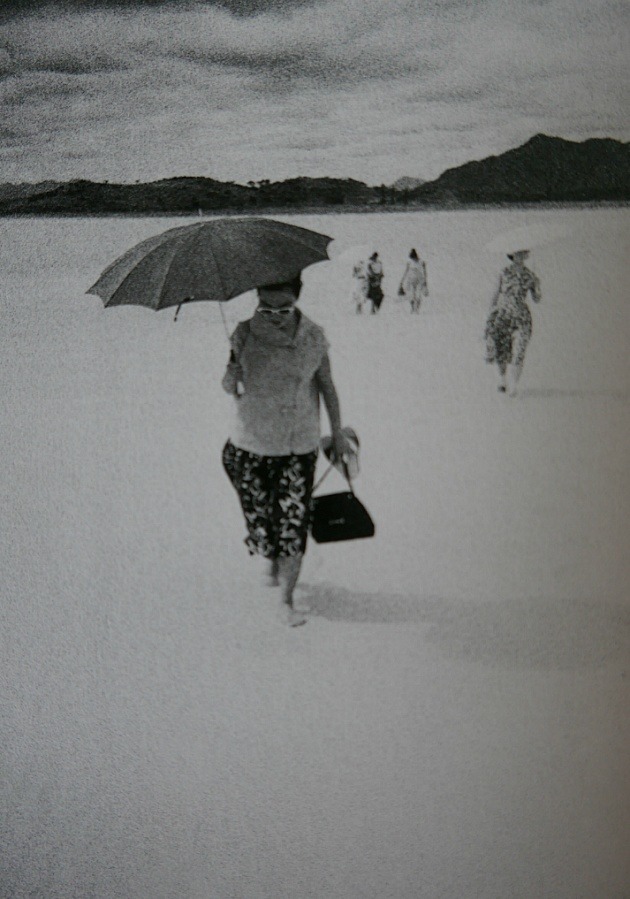

옥수동 금호동을 감싸듯 품은 응봉산과 그 앞에 검푸르게 흐르는 무시막강너머 하얀 모래섬을 신발을 벗어들고 양산을 쓴 여인들이 압구정을 향해 모래밭을 걷고 있습니다. 이처럼 곱고 아름다운 흰 모래와 강자갈을 퍼다가 지금의 압구정 현대아파트 터 돋아올리고 청계천을 복개하천으로 만들고 삼일고가차도 짓는데 모두 사용된 1960년대 삼각주(楮子島)의 정경입니다. 자연은 이 저자도를 만들기 위해 수억 년 세월에 걸쳐 꾸며 놓았는데 인간은 그 아름다운 모습을 한 순간의 생각으로 한 시절에 없에는 영악함을 보였습니다.

압구정 아낙들이 자녀들을 데리고 샛강에서 빨래를 한 후 세탁한 빨래를 머리에 이고 압구정으로 들어서는 모래둔덕을 넘고 있습니다. 어릴 적에 내 고향 압구정을 이렇게 오고갔습니다.

이제 제가 가야할 광나루로 가는 길입니다. 모든 시름 잊고 페달을 힘주어 밟습니다.

2년을 묵혔던 이 이야기를 이제 끝낸다는 생각에 홀가분한 마음으로 자전거전용도로를 힘차게 달린다. 강에서는 젊은이들이 윈드서핑을 즐기고 있었다. 잠시 자전거를 멈추고 멋진 광경을 쳐다보며 생각에 잠겼다. 우리 시절에는 외국사진에서나 보았던 풍경이 지금 내 눈 앞에 그것도 나룻배 타고 넘나들던 한강에서 펼쳐지고 있으니 신기하고 놀랄만한 일이 아닌가! 아, 우리는 살아가는 일에 급급하였는데, 하 세월은 저 강물처럼 말없이 이렇게 흘러가고 있었구나!

저 아름답고 살만한 풍경을 보는데 갑자기 울꺽 솟는 아린 추억들에 그만 눈물이 솟아난다. 그런데도 어찌 그 때 그 시절을 놓지 못하고 그리워하고 안타까워한단 말인가! 강 건너 그림 같던 내 고향 압구정은 어디로 가고 틈새 없이 답답한 낮선 건물들만 육중하게 차지하고 있나니..

옛날 뚝섬유원지는 흰 모래밭에 미루나무 숲을 이루었고 수평이룬 모래에 찰랑거리는 강물은 얕고 맑기가 유리알 같아 어린이도 물놀이 하기에 참 좋았고 청춘 남녀 보트 타고 사랑의 꽃 피워내던 곳이었지! 지금은 그 깊이 모르는 곳에 배와 부표를 정착시키고 젊은이들만 윈드서핑이란 낯선 놀이를 즐기는구나!

2017년6월30일 작성 완료. 《鄕香享》

'◈ 세월에 그냥' 카테고리의 다른 글

| 추읍산(용문) (0) | 2017.07.30 |

|---|---|

| 소백산 (안개속의 소백산) (0) | 2017.07.23 |

| 한개민속마을 / 성주 (0) | 2017.06.27 |

| 구병산 (보은군)/九屛山 (報恩郡) (0) | 2017.05.31 |

| 오월의 장미와 양귀비 (0) | 2017.05.31 |