《단종대왕/장릉》 강원도 영월군 영월읍 영흥리 산 12-1

《정순왕후 송씨/사릉》 경기도 남양주시 진건읍 사릉리 산 65-1

莊陵은 朝鮮 第 6代 임금이신 端宗(1441 -1457)의 陵이다.

아버지는 문종이시고, 이름은 홍위(弘暐)이시다. 어머니는 현덕왕후 권씨(顯德王后 權氏), 비는 정순왕후 송씨(定順王后 宋氏)이시다. 세종23년(1441) 7월23일에 태어나 1448년(세종 30)8세 때 의정부의 청으로 왕세손에 책봉되시고, 1450년 문종이 즉위하자 왕세자로 책봉되셨다. 이 해에 문종이 왕세자를 위하여 처음으로 서연을 열고 사(師) · 빈(賓)들과 상견례를 행할 때, 좌빈객 이개(李塏)와 우사경 유성원(柳誠源)에게 왕세자의 지도를 간곡히 부탁하셨다. 1452년 5월 문종이 재위 2년 만에 경복궁 천추전(千秋殿)에서 돌아가시자 근정전(勤政殿)에서 즉위하셨다.

1455년 윤6월 수양대군이 조정의 제신들과 의논하여 왕의 측근인 금성대군(錦城大君) 이하의 여러 종친 · 궁인 및 신하들을 모두 죄인으로 몰아 각 지방에 유배시키기를 청하자, 하는 수 없이 그대로 따랐고, 이러한 급박한 주변정세와 압박에 단종은 더 이상 견디지 못하고 마침내 수양대군에게 왕위를 물려주고 상왕(上王)이 되어 수강궁(壽康宮)으로 옮겨 살으셨다. 1456년(세조 2)6월 상왕을 복위시키려는 사건이 일어났는데, 이 복위사건의 주동인물은 지난날 집현전학사 출신인 몇몇 문신과 성승(成勝)과 유응부(兪應孚) 등 무신들이었다. 이들은 세종과 문종에게 특별한 은혜를 입었으며, 또 원손(元孫:端宗)을 보호해달라는 간곡한 부탁을 받았으므로 어린 상왕을 복위시키는 것은, 곧 이들의 국가에 대한 충성이며 선비의 행할 의무이기도 하였다. 이때 마침 명나라 사신을 창덕궁에 초대하여 연회하는 날, 그 자리에서 세조를 죽이고 측근 세력도 제거한 뒤 단종을 복위시키려 하였으나, 그 계획이 실행되기도 전에 동모자인 김질(金礩)의 고발에 의하여 결국 실패하고, 이 사건의 주동인물 중 많은 사람이 사형을 받았다.

단종은 이 사건이 있은 뒤 더욱 불안을 느끼고 있었는데, 조신 가운데 상왕도 이 사건에 관련되었다는 이유로 서울에서 내쫓자는 주청이 있자, 1457년 6월 노산군(魯山君)으로 강봉되어 강원도 영월에 유배되었으며, 영월에서 유폐생활을 하는 동안, 매양 관풍매죽루(觀風梅竹樓)에 올라 시를 지어 울적한 회포를 달래기도 하셨다. 이해 9월 경상도 순흥에 유배되었던 노산군의 작은 아버지인 금성대군(錦城大君)이 다시 복위를 계획하다가 발각되어, 다시 노산군에서 서인으로 강봉되셨다가 세조3년(1457)10월24일 마침내 賜死되어 시신을 거두는 자는 3족을 멸한다는 엄명과 함께 동강에 버려져 흘렀는데, 영월 戶長 嚴興道가 "옳은 일을 하다가 화를 당하는 것은 달게 받겠다" 라는 충정으로 단종의 시신을 수습하여 이곳 동을지산에 暗葬하였다. 그 후 묘를 돌보는 이가 없이 방치 되었다가 중종11년(1516) 노산묘를 찾으라는 왕명이 있었고, 중종36년(1541) 당시 영월군수 박충원의 현몽에 따라 노산묘를 찾고 修築奉祭하였다.

숙종7년(1681)에 노산대군으로 추봉되시고, 숙종24년(1698)11월2일 전 현감 신규의 상소로 숙종은 이에 추복(追復)하여 노산군의 시호를 端宗恭義溫文純定安莊景順孝大王이라 하여 묘호를 단종이라 하고 능호를 장릉이라 올리셨다. 단종이 승하하신지 241년 만에 왕실의 正禮를 되찾게 되셨다. 陵床의 석물들은 追復封의 전례에 따라 厚陵의 예를 본받아 행하라는 교지에 의하여 봉분주위에 石虎와 石羊이 각각 1쌍씩 있으며 봉분 앞에는 상석(魂遊石)과 四角屋形의 장명등이 있으며 릉 양쪽에는 망주석 2기와 문인석2기, 石馬 1쌍이 있고 武人石은 없다.

다른 왕릉과는 달리 단종대왕에게 충절을 바친 신하들의 위판을 배양한 배식단사(配食壇祠)와 충신단(忠臣壇), 정려각(旌閭閣)이 있다.

홍살문은 陵, 院, 祠堂 등의 앞에 세우며 신성한 지역임을 알리는 門으로 붉은 기둥 2개 위에 살을 친 것으로 紅門, 紅箭門이라고도 합니다. 陵에서는 대체로 정자각과 일직선으로 세우는데 장릉에서는 산세 구릉의 형태상 ㄴ자형으로 안배되었다.

홍살문 안쪽 앞으로 守僕房과 碑閣 그리고 丁字閣이 있다. 정자각은 영조9년에(1733)에 건립하였으며 祭享시 제사를 올리는 곳으로 집의 모양을 본따서 丁字閣 또는 拜位廳이라고 한다.

〈단종대왕 장릉 비각 / 端宗大王 莊陵 碑閣〉

〈단종대왕 장릉 비문 / 端宗大王 莊陵 碑文〉 (전면 前面)

朝鮮國

端宗大王莊陵

《단종대왕 장릉 비문 음기 / 端宗大王 莊陵 碑文 陰記》 (비 뒷면 글)

端宗大王 諱 文宗大王 嫡嗣 母妃 顯德王后 權氏 以 正統

辛酉 七月二十三日 誕生 王 戊辰 封 王世孫

景泰 庚午 冊封 王世子 壬申 五月 文宗 昇遐 王嗣 登

大位 乙玄 尊爲 上王 上號 恭懿溫文

天順 丁丑 王在 江原道 之 寧越郡 是年 十月二十四日 薨 春秋 十七

葬 郡 北 辛坐乙向 原

肅宗大王 二十四年 戊寅 追諡 王 恭懿溫文純定安莊景順敦孝大王

廟號 端宗 陵曰莊 祔 永寧殿 上之九年 癸丑 命樹石于 陵以識之

단종대왕 휘(홍위)로 문종대왕 적사 모비 현덕왕후 이 정통

신유 칠월이십삼일 탄생 왕 무진 봉 왕세손

경봉 경오 책봉 왕세자 임신오월 문종 승하 왕사 등

대위 을해 존위 상왕 상호 공의온문

천순 정해 왕재 강원도 지 영월군 시년 십월이십사일 훙 춘추 십칠

장 군 북 신좌을향 원

숙종대왕 이십사년 무인 추시 왕 공의온문순정안장경순돈효대왕

묘호 단종 릉왈장 부 영녕전 상지 구년 계축 명수석우 능이식지

〈단종대왕 장릉 비문 음기 역문 端宗大王 莊陵 碑文 陰記 譯文〉

단종대왕의 휘 (이름 弘暐)로 문종대왕의 적사(본처가 낳은, 집안의 대를 이을 맏아들)다.

모비인 현덕왕후 권씨는 정통(명나라 영종 때의 연호 1436~1449) 신유년(1441년, 세종23년) 7월23일에 왕을 낳으셨다.

무진년(1448년, 세종30년) 왕세손에 봉해지고,

경태(명나라 대종 때의 연호 1450~1456) 경오년(1450년, 문종 즉위) 왕세자에 책봉되셨다.

임신년(1452년, 문종2년) 5월 문종께서 승하하시자, 왕세자로서 왕위에 오르셨다.

을해년(1455년, 세조 즉위) 왕을 높여 상왕으로 삼으며, 공의온문 이라는 존호를 올렸다.

천순(명나라 영종 때의 연호 1457~1464) 정축년(1457년, 세조3년) 왕께서 강원도 영월군에 계셨는데,

그해 10월24일에 훙서(신분이 높은 사람의 죽음을 높여 이르는 말)하셨다.

춘추(나이)는 열일곱이셨다.

영월군 북쪽 신좌을향의 언덕에 장사지냈다.

숙종대왕 24년 무인년(1698년)에 ‘공의온문순정안장경순돈효대왕’ 이라는 시호를 올리고

묘호廟號는 ‘단종端宗’으로 올려드리고, 능호陵號는 ‘장莊’이라 하고 영녕전永寧殿에 합사하였다.

금상(영조) 9년 계축년(1733) 능침에 표석을 세워 기록하도록 명하셨다.

曲墻 안에 羊石과 虎石, 望柱石이 배치되었고, 봉분에는 병풍석(護石)은 물론 난간석(欄干石)은 설치되어 있지 않다.

봉분(墳) 앞에 魂遊石(일반 묘에서는 제물상으로 쓰이지만, 왕릉에서는 정자각에 제물을 차리고 제를 올리므로 영혼이 나와 노는 곳이라함.)이 있고 그 앞에 장명등이 있다.

곡장(曲墻)은 왕릉을 보호하기 위하여 삼면으로 둘린 담장을 이다.

망주석(望柱石)에 대한 이해는, 혼이 찾아오기 쉽게한 표지석, 음양의 조화 기능을 한다는 설, 왕릉의 풍수적 생기가 흩어지지 않게 하는 기능설, 등의 여러가지가 있으나 정확한 해석은 없다.

문인석은 언제든 왕명을 받들어 복종한다는 자세로, 홑을 양손으로 받들고 서 있다.

다른 왕릉과는 달리 문인석은 있으나, 무인석이 없다. 그 까닭이 무엇인지 ? 서럽고 서럽도다.

장명등(長明燈) 왕릉의 발복장생을 기원하는 뜻으로 세웠다.

최초에 만들어진 정릉(貞陵:神德高皇后)의 장명등은 사각지붕(四角玉蓋)이었으나, 健元陵(태조)부터 초기에는 팔각지붕으로 만들어져 내려오던 것을 肅宗의 명에 의해 간소화한 陵 조영제도에 의해 명릉(肅宗)에서 부터 이에 따르고 있어 사각지붕으로 간소화되었다. 능제의 간소화는 봉분에 두르던 護石(병풍석)도 생략하고 석물도 줄였다.

정령송(精靈松) 1999년 4월9일 남양주문화원엣에 있는 단종대왕의 王妃 定順王后 宋氏의 능(思陵)에서 이전 식수한 소나무입니다. 유배지 영월에서 갇혀지내는 단종을 생각하며 恨 많은 세월을 보냈으며, 단종이 돌아가신 뒤에는 동대문 밖 연미정동(燕尾亭洞)에 초가를 지어 靜業院이라 이름짓고 그 곳에 지내며 매일 정업원 뒤 산봉우리에 올라 영월을 바라보며 비통해 하였던 그 애듯함을 이렇게 나마 풀어드리고고자는 뜻이겠지요.

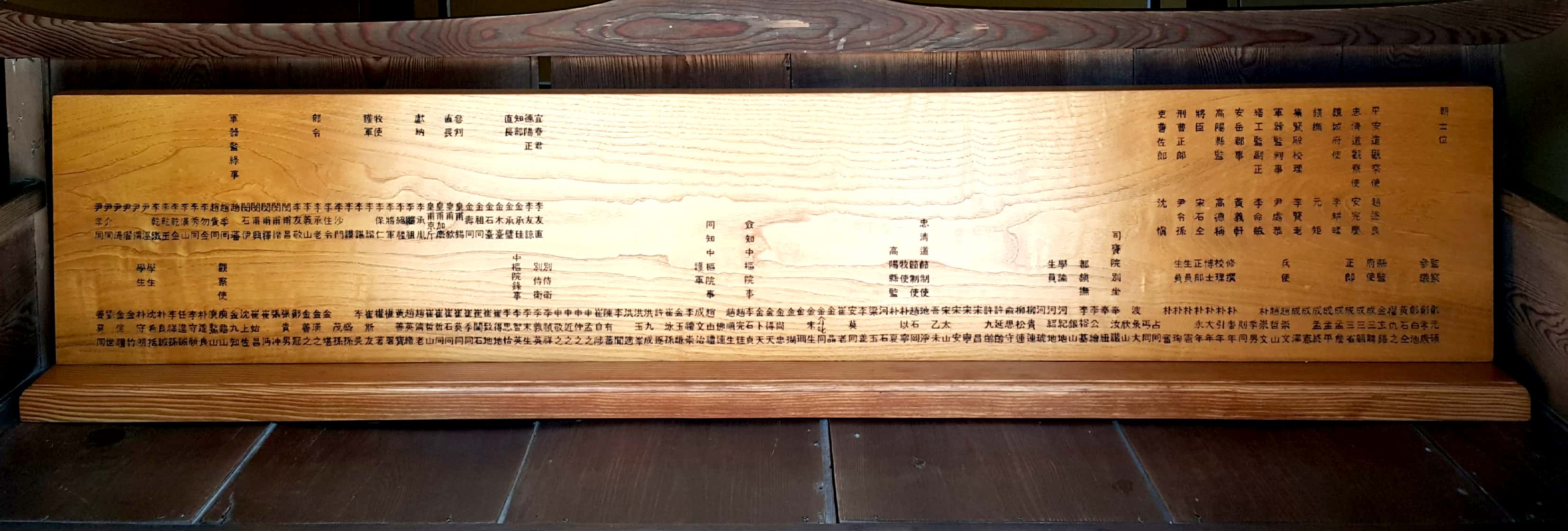

〈장판옥(藏版屋)〉

이 건물은 정조 15년(1791)에 건립한 것으로 端宗을 위하여 목숨을 바친 忠臣位 32인, 朝士位 186인, 宦者軍奴 44인, 女人位 6인을 합하여 268인의 位牌를 모셔 놓은 곳이다.

장판옥 내 모셔져 있는 충신위 32인의 합동 위패입니다.

충신위에는 세종 때의 名臣들이시다. 이분들은 세종의 밝은 은혜를 입었고 단종을 도와달라는 세종의 당부를 받기도한 신하들이 대부분이셨다. 본 위패에 오른 분은 다음과 같습니다.

〈육종영(六宗英, 6人의 宗親)〉

★안평대군 장소공 용(安平大君 章昭公 瑢), ☆금성대군 정의공 유(錦城大君 貞愍公 瑜),

★화의군 충경공 영 (和義君 忠景公 瓔), ☆한남군 정도공 어 (漢南君 貞悼公 𤥽),

★영풍군 정렬공 전 (永豊君 貞烈公 瑔), ☆판중추원사 이 양 (判中樞院事 李 穰).

〈사의척(四懿戚,4인의 외척)

★증영돈령부사 여랑부원군 행판돈령부사 정민공 송현수

(贈領敦寧府事 礪良府院君 行判敦寧府事 貞愍公 宋玹壽),

★예조판서 충장공 권자신 (禮曺判書 忠莊公 權自愼),

★증의정부영의정 영양위 헌민공 정종(贈議政府領議政 寧陽尉 獻愍公 鄭悰),

★돈령부판관 권안 (敦寧府判官 權完).

〈삼상신(三相臣, 3인의 정승)

★의정부 영의정 충정공 황보인 (議政府 領議政 忠定公 皇甫仁),

★의정부 좌의정 충익공 김종서 (議政府 左議政 忠翼公 金宗瑞),

★의정부 우의정 충장공 정 분 (議政府 右議政 忠莊公 鄭 苯).

〈삼중신(三重臣, 3인의 중신) 〉

★이조판서 충정공 민 신 (吏曺判書 忠貞公 閔 伸),

★병조판서 조극관 (兵曹判書 趙克寬),

★이조판서 충의공 김문기 (吏曺判書 忠毅公 金文起).

〈삼운검(三雲劍, 3인의 별운검) 〉

★증의정부좌찬성 행도총부도총관 충숙공 성승

(贈議政府左贊成 行都摠府都摠管 忠肅公 成勝),

★증병조판서 행별운검 충강공 박쟁(贈議政府左贊成 行別雲劒 忠强公 朴崝),

★증의정부좌찬성 행형조판서 문민공 박중림(贈議政府左贊成 行形曹判書 文愍公 朴仲林)

〈사육신(死六臣,6인의 죽은 신하)

★증이조판서 행승정원우승지 충문공 성삼문(贈吏曹判書 行承政院右承旨 忠文公 成三問),

★증이조판서 행형조참판 충정공 박팽년(贈吏曹判書 行形曹參判 忠正公 朴彭年),

★증이조판서 행집현전직제학 충간공 이개(贈吏曹判書 行集賢殿直提學 忠簡公 李塏),

★증이조판서 행예조참판 충렬공 하위지(贈吏曹判書 行禮曹參判 忠烈公 河緯地),

★증이조판서 행성균관사예 충경공 유성원(贈吏曹判書 行成均館司藝 忠景公 柳誠源),

★증병조판서 행도총부부총관 충목공 유응부(贈兵曹判書 行都總府副總管 忠穆公 兪應孚).

〈이외 7인〉

★증사헌부지평 하백 (贈司憲府持平 河珀),

★의정부좌참찬 정간공 허후 (議政府左參贊 貞簡公 許詡),

★증홍문관부제학 집현전수찬 문경공 허조(贈弘文館副提學 集賢殿修撰 文敬公 許慥),

★증이조판서 박계우(贈吏曹判書 朴季愚),

★증이조판서 행순흥부사 충장공 이보흠(贈吏曹判書 行順興府使 忠壯公 李甫欽),

★행병조판서 도진무 일성군 충경공 정효전(行兵曹判書 道鎭撫 日城君 忠景公 鄭孝全),

★증공조판서 영월군호장 엄흥도(贈工曹判書 寧越郡戶長 嚴興道).

이상의 자료는 정조대왕실록과, 본 사진을 통해 장릉배식록의 일부를 읽고 편집한 것이다.

개국618년 7월 26일 행예조좌랑 이벽

朝士位 186인, 宦者軍奴 44인, 女人位 6인의 위패를 모신 장판옥(藏版屋)

배식단(配食壇)

장판옥(藏版屋) 과 마주하고 있는 이 祭壇은 端宗을 위하여 목숨을 바친 충신위, 조사위, 환자군노위, 여인위의 영령(靈)을 추모하기 위하여 매년 단종제향을 올린 후 제사를 지내는 제단으로 사용하고 있습니다.

〈영천(靈泉)〉

이 영천은 莊陵 서쪽에 있는 우물로써 정조15년(1791)에 어명으로 영월부사 박기정(朴基正)이 수축하여 한식때 祭井으로 사용하였습니다. 보통때에는 조금씩 샘물이 솟았으나 매년 한식때 제향을 지낼때에는 물이 많이 용출(湧出)하였답니다. 우물의 깊이는 1.5m 정도이고 하부는 화강석 돌담으로 둥굴게 쌓였고 상부는 정방형입니다.

細部

동전이 우물바닥을 덮었네.

〈엄흥도 정여각(嚴興道)〉

이 비각은 엄흥도의 忠節을 후세에 알리기 위하여 영조 2년(1726)에 세운 것입니다. 충신 엄흥도가 寧越戶長으로 있을 때 단종(端宗)이 노산군(魯山君)으로 강봉 유배되어 觀風軒에서 1457년 10월24일 조정에서 내려진 사약을 받고 승하하여 그 옥체가 강물에 버려지고 단종의 시신을 거두는 자는 삼족(三族)을 멸한다는 어명에 아무도 돌보는 사람이 없었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 棺을 준비하여 가족과 함께 단종의 시신을 거두어 영월 엄씨들의 선산인 동을지산에 암장한 뒤 계룡산 동학사에서 단종의 영혼에 제사지내고 자취를 감췄다고 합니다. 현종9년(1668)에 呂必容이 엄흥도의 復戶를 주청했으며, 그 다음해 宋時烈의 건의로 그의 후손들을 등용하였고, 영조34년(1758)에는 從2品 嘉善大夫인 工曺參判으로 추증하고, 영조가 친히 제문을 내려 육신(六臣)과 함께 모시도록 하명하였습니다. 순조 33년(1833)에 工曺判書로 추증되었고 고종 13년(1876)에 충의공(忠毅公)이란 시호를 받았습니다.

위패는 영월의 창절사, 문경의 의산서원에 있었으나 의산서원은 대원군의 서원철폐때 없어지고 위폐는 단소라는 곳에 묻혔답니다. 상위재에 충절사가 있어 제사를 모시고 있다고 합니다.

〈정여각旌閭閣〉

'朝鮮忠臣寧越戶長 贈資憲大夫工曹判書兼和義禁府事五衛都摠府都摠管 嚴興道之門"

上之 三十二年癸巳三月改建

박충원 낙촌비각(朴忠元 駱村碑閣) 이 비각은 박충원의 충신 됨을 후세에 널리 알리기 위하여 1973년에 세운 것입니다. 忠臣 박충원은 중종26년(1531) 文科에 급제하였으며, 사후에 文景公이란 시호를 받았습니다. 중종11년(1516) 노산묘를 찾으라는 어명에 의하여 찾아 치제하였으나 그 후 방치되었던 묘를 중종36년(1541) 영월군수로 부임한 박충원의 현몽에 의해 封築하고 奠物을 갖추고 제문을 지어 치제하였답니다.

〈낙촌비각駱村碑閣〉

영월읍 영흥리 장릉 내에 있는 조선 전기 영월군수 박충원을 기리는 기적비(文景公駱村密陽朴忠元先生記積碑)이다. 박충원(朴忠元1507~1581)은 밀양사람으로 자는 仲初, 호는 駱村이다. 중종26년(1531년)식년시에 올라 홍문관, 승정원을 거쳐 중종36년(1541) 9월 영월군수로 부임하였다. 당시 영월에 3명의 군수가 연이어 죽자 민심이 흉흉하여 모두 부임하기를 꺼렸다 박충원은 단종의 능을 찾아가 봉축하고 전물을 갖추고 제문을 지어 치제하자 고을이 조용해졌다. 박충원은 훗날 이조판서 중추부지사를 역임하고 密原君에 봉해졌고 사후에 文景公 시호를 받았다. 문집으로 "駱村集"이 있다.

장릉 앞 연못에는 여러 종류의 연이 꽃을 피웠는데 참 아릅답다.

심청이 용궁에서 타고 나왔던 연꽃이 아마 이 연꽃이었나 봅니다. 엄청 크고 우아하고 아름다웠습니다.

수련睡漣

연못 가운데 좀 멀리 떨어져 있는 것을 당겨 찍어 또렸하지 않아 아쉽다.

〈재실 齋室〉

장릉을 관리하며 능에 관한 업무와 살림을 하던 장릉참봉이 기거하던 건물이다.

장릉 정문.

〈강원도 영월〉

《사릉思陵》

(경기도 남양주시 진건읍 사릉리 산 65-1)

思陵은 端宗의 妃인 定順王后 宋氏의 陵입니다. 정순왕후께서는 世宗22년()1440에 여량부원군(礪良府院君) 송현수(宋玹壽)의 딸로 태어나 단종 2년(1454) 1월에 왕비가 되셨다. 그러나 다음해 단종이 首陽大君에게 왕위를 빼앗기고 1457년 魯山君으로 낮추어져서 영월로 유배됨에 따라 왕비도 부인으로 낮추어 지셨다. 부인은 멀리에서 갇혀 지내는 단종을 생각하시며 恨 많은 세월을 보내셨으며, 단종이 돌아가신 뒤에는 동대문 밖 연미정동(燕尾亭洞)에 초가를 지어 靜業院이라 이름 짓고 그 곳에 지내시며 매일 정업원 뒤 산봉우리에 올라 영월을 바라보며 비통해 하시었다. 中宗 16년(1521) 6월4일 82세로 돌아가셨으며 중종은 단종부터 7代에 걸친 王代를 산 정순왕후를 大君府夫人의 예로 장례를 지냈다. 단종의 누이 정혜공주가 출가한 정씨(海州 鄭氏) 가족묘역에 안장하고 제사를 지내드리셨다. 肅宗24년(1698) 11월에 노산군이 단종으로 복위되시자 정순왕후로 복위되시어 단종의 신위와 함께 창경궁에 모셔졌다가 종묘 영녕전으로 옮겨 모시었다. 그 후 英祖는 '정업원구기(靜業院舊基)'라는 글을 써서 碑와 비각을 정업원 터에 세우게 하고 산봉우리 위에 있는 바위에 '동망봉(東望峰)'이라는 글을 친필로 새겨 놓으셨다. 평생 단종을 생각하며 일생을 보내셨다하여 思陵이란 능호를 내리셨다.

〈수라간水剌間〉

산릉제례山陵祭禮 때 제례음식을 데우고 준비하던 곳.

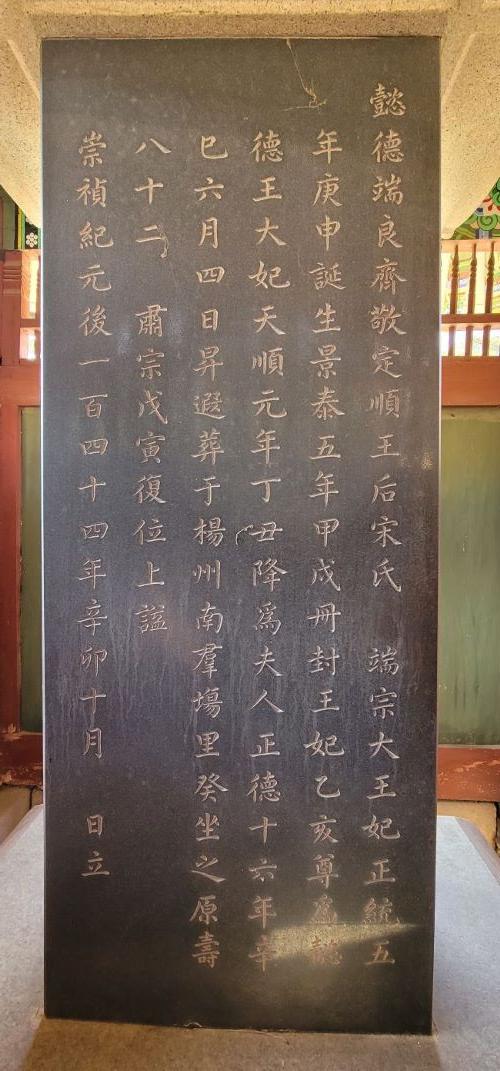

〈정순왕후비각 定順王后 碑閣〉

《정순왕후 사릉비 定順王后 思陵碑》(前文)

朝鮮國 定順王后思陵

《정순왕후 비음기 定順王后 碑陰記》 (뒷면)

懿德端良齊敬定順王后宋氏 端宗大王妃 正統五年庚申誕生 景泰五年甲戌冊封王妃 乙亥尊位懿德王大妃

天順元年丁丑降爲夫人 正德十六年辛巳六月四日昇遐 葬于楊州南郡場里癸坐之原壽八十二 肅宗戊寅復位上諡

崇禎紀元後一百四十四年辛卯十月 日立

〈역문 譯文〉

의덕단량제경정순왕후 송씨는 단종대왕의 비로 정통 5년, 세종22년(경신년 1440년)에 탄생하시어 경태 5년 갑술년 (단종 2년, 1454년)에 왕비로 책봉되셨고 을해년(1455년, 세조 원년)에 의덕 왕대비로 높였다. 천순 원년 정축년(1457, 세조 3년)에 부인으로 강봉되셨다. 정덕16년 신사년(중종16년, 1521) 6월4일에 승하하시어 양주 남군장리 북북동 방향(계좌) 언덕에 장사지냈다. 향년 82세이셨다. 숙종 24 무인년(1698)에 왕후로 복위되시고 '정순' 시호를 올렸다. 영조 47년 신묘년(1771년) 10월 모일에 세우다.

〈정순왕후비각 定順王后 碑閣〉

〈정자각丁字閣〉

祭禮 때 제물을 진설陳設(차림)하고제례를 드리는 집이다.

위에서 보면 건물이 한자의 '丁' 字 모양과 같다하여 정자각이라 부른다. 일반적으로 정자각에는 동쪽과 서쪽에 오르는 층계가 있는데 이는 원래 제례의식이 동쪽으로 진입하여 서쪽으로 내려가는 동입서출(東入西出)로 진행됨에 그에 따른 까닭이다. 그러나 이 정자각에는 마주볼 때 우측에만 층계가 있다.

정순왕후 능침 전경

사릉은 단종이 복위되기 전 大君府夫人 예로 장사지낸 뒤 후에 왕후릉으로 추봉되어 다른 능에 비해 단출하며 난간석이 없고 석물의 규모가 작다.

정순왕후 능침

곡장曲牆 뒤에서 바라본 정경.

홍살문에서 능침까지 일직선을 이루고 있다.

수복방(守僕房)

제기祭器를 보관하거나 수릉관(守陵官 능을 지키는 관리) 또는 수복(守僕 청소 등 능의 잡다한雜事일을 맡아 보던 일종의 관노비)이 거처하던 곳.

남양주시 소재 2009년 6월 - 鄕香 -

'조선시대(朝鮮時代) > 조선 역대 왕릉' 카테고리의 다른 글

| 조선국 제 8대 예종·계비 안순왕후 한씨(창릉) / 원비 장순왕후 한씨(공릉)/睿宗·繼妃 安順王后 韓氏 (昌陵)·元妃 章順王后 韓氏(恭陵) (0) | 2009.07.04 |

|---|---|

| 조선국 제 7대 세조·정희왕후 윤씨(광릉) / 世祖·貞熹王后 尹氏(光陵) (0) | 2009.07.04 |

| 조선국 제 5대 문종대왕·현덕왕후 권씨(현릉)/文宗大王·顯德王后 權氏(顯陵) (0) | 2009.07.04 |

| 조선국 제 4대 세종대왕·소헌왕후 심씨(영릉)/世宗大王·昭憲王后 沈氏(英陵) (0) | 2009.07.04 |

| 조선국 제3대 태종대왕·원경왕후 민씨(헌릉)/太宗大王·元敬王后 閔氏(獻陵) (0) | 2009.07.04 |