원삼국시대 前期가 중국 漢文化의 수용과 移傳 初期鐵器文化를 발전시킨 과정이었다면, 원삼국시대 後期는 前期의 문화적 전통 아래 정치 문화적으로 점차 중국 영향을 벗어나 독자적인 문화를 형성시켰던 시기이다.

이러한 영남지방의 원삼국시대 後期문화는 墳墓規模 규모의 확대와 부장유물의 전반적 數的 증가에서 알 수 있듯이 전기와는 다른 사회적 변화가 있었던 것으로 보인다. 즉 철기유물의 양적증가와 보수적인 묘제의 변화 및 부장품과 무덤 규모의 차이는 지배계급의 성장문화가 이루어졌기 때문인 것으로 생각된다.

《三國志》魏書 東夷傳 韓條에 보이는 三韓이 漢郡縣과 전쟁을 치르고 그 영향력에서 벗어나는 3세기대의 기록은 원삼국시대 후기의 내용으로 보인다. 이 시기 영남지방의 주요유적으로는 경주 조양동, 김해 양동, 부산 노포동, 합천 저포 A지구, 마산 성산, 김해 부원동유적과 경주 황성동 분묘 및 주거지 등이 있다.

(부산 노포동 유적 전경/釜山 老圃洞 遺蹟 全景)

〈木槨墓의 登場〉

木棺墓는 원삼국시대 전기간을 통해 크게 유행하였다. 洛東江下流域의 창원, 김해, 부산 등지 및 해안을 따라 울주, 경주지역에서 확인된 이들 목관묘에서는 이전시기에는 보지 못했던 다양한 유물들, 특히 瓦質土器가 부장되어 원삼국시대라는 시대개념의 설정에도 커다란 뒷받침이 되었다. 그러나

이러한 목관묘도 3세기대에 이르러 새로이 나타난 木槨墓에 의해 점차 그 빛을 잃게 되었고 4세기 초엽에 이르면 소멸의 길을 걷게 된다.

墓制에서 槨의 채용, 규모의 대형화, 풍부한 부장품과 新器種의 土器 출현, 철기 유물의 형식화 등 새로운 요소를 동반한 목곽묘는 종전과는 달리 구릉의 정상부에 조영되어 높은 封墳의 효과를 노리고 있다. 또한 殉葬의 흔적도 보이기 시작하며 後에는 主槨 외에도 副槨이 딸리는 묘제상의 변화가 엿보인다.

가야가 성립되기 바로 전단계의 이러한 변화는 以後 가야가 나라로서 기틀을 세우는데 대단히 중요한 역할을 하게 된다.

(노포동35호분 전경/ 老圃洞 35號墳 全景 )

〈原三國時代 後期 土器〉

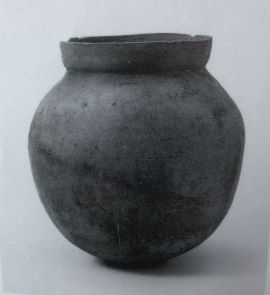

後期 墳墓에서 주로 출토되는 토기들에는 瓦質土器와 赤褐色軟質土器가 있다.

와질토기들은 항아리 바닥에 굽다리가 붙고 투껑이 있는 형태로 변한 것들과 高杯, 화로형토기가 새로이 나타나며 분묘뿐만 아니라 주거지에서도 출토예가 증가하고 있다. 적갈색 연질토기는 대체로 長卵形壺로 주거지에서 주로 출토된다.

(원삼국후기토기 각종 / 原三國後期土器 各種) 부산 노포동 각 유구

(원삼국후기토기 각종 / 原三國後期土器 各種) 부산 노포동 각 유구

〈原三國時代 後期 武器〉

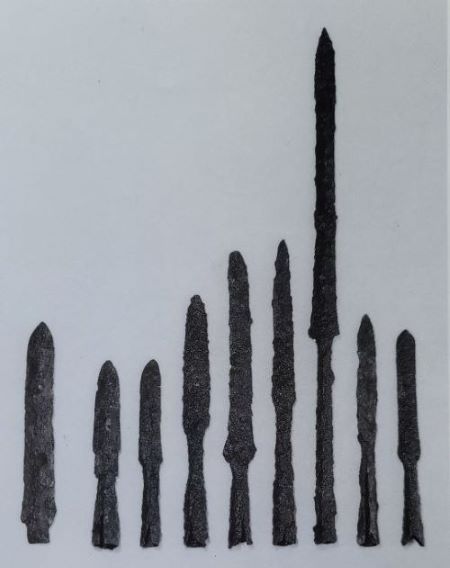

원산국 후기 유적에서 출토되는 鐵器는 鐵鏃, 鐵劍, 鐵鉾 따위의 무기류가 주종을 이룬다. 이때의 철촉은 이전 시기부터 계속 형식 변화를 보여온 無莖式과 骨鏃을 본뜬 철촉이 많이 사용되었다.

鐵劍은 여전히 한국식동검의 전통이 남아 있는 短莖式이 후기 前葉에 주류를 이루며, 中葉에는 長莖式으로 변화되지만 후엽에는 그나마 사라지게 된다. 대신 장대화된 素環頭大刀가 후기 후엽부터 나타난다.

철모는 철촉 다음으로 후기 무기의 주류를 이루는 것으로 소켙(손잡이 : 柄部) 의 형태에 따라 1段式과 2단식으로 나누어 볼 수 있다. 김해 양동리 7호분 例와 같이 2段式으로 된 것은 영남지역에서만 보이는 형식으로 이지역에서 독자적으로 생산되어진 것으로 생각된다. 2단식이 후기 전엽에서만 보이고 출토예도 많지 않은데 비해 1단식은 후기 全기간에 걸쳐 출토되고 형태도 다양하다. 시기가 내려올 수록 鉾身의 길이가 소켙부보다 길어지면서 전체적인 길이도 장대화되어 후기 후엽에는 儀器的 性格으로 변화해버린다. 그러나 후기말 이후의 철모는 다시 길이가 짧아지고 소켙부의 끝이 제비꼬리모양을 한 것이 출토되기 시작하며 모신은 오히려 소켙부에 비해 점차 짧아지는 경향이 있다.

(철검· 철모 각종/鐵劍 · 鐵鉾 各種) 김해 양동리, 예안리, 부산 노포동, 마산 현동

〈문양칠의 용도 / 文樣漆의 用途〉

본 사진의 칠漆은 노포동 31호 木槨의 동쪽부분에서 출토된 것이다. 음각으로 표현된 문양은 현재 圓文과 三角形文의 형태만을 알 수 있는데 원문은 지름은 3.3cm의 원을 橫으로 겹쳐놓아 서로 물려 있는 모양을 하고 있다. 원문 아래에는 폭 1cm의 橫緣帶內에 폭cm로 지그재그상으로 음각하여 상하가 엇갈리는 삼각형상으로 구획하고 그 내부도 역시 삼각형을 음각하였다. 이상과 같이 음각한 후 黑漆을 발랐다. 형태는 아직 복원되지 않았지만 나무나 가죽으로 만든 방패의 표면에 칠했던 漆膜이었을 가능성이 있다. 이밖에 복원은 되지 않았으나 鐵鏃群과 高杯사이에서 검출된 70X70cm크기의 칠은 鋸齒狀으로 박음질한 가죽끈이 확인되어 板甲이었을 가능성을 비치고 있다.

(노포동 3호분 칠 / 老圃洞 3號墳 漆)

〈원삼국시대의 문물교류/原三國時代矣文物交流〉

원삼국시대에 한강이남에 산재해 있던 각 소국들은 전쟁 교역 통합의 과정을 거치면서 발전하였다. 《삼국지》魏書 東夷傳의 鐵을 매개로 한 辰·弁韓과 二郡 (낙랑군과 대방군), 倭 사이의 교역 기사는 당시의 사정을 잘 반영해 주고 있다. 이러한 교역은 주로 해로를 통해서 이루어졌기 때문에 해남, 여천, 창원, 김해 등지의 남해안 지방에서는 중국 漢代의 화폐가 종종 발견된다. 역시 《삼국지》에 "배를 타고 왕래하면서 韓지역을 상대로 장사를 한다."는 기사에서 보이는 州胡國 현재 제주도에 있었던 세력으로 여겨지는데 실제로 제주도 산지항에서는 각종 傍製鏡과 중국 화폐류가 발견되어서 이를 뒷받침하고 있다. 중국, 혹은 낙랑군에서 서해안을 거쳐 남해안 →九州로 이어지는 교역루트는 弁韓 소국이 伽耶諸國으로 성장하는 데에 중요한 변수로 작용하였으며 일본 彌生文化의 발전에도 커다란 역할을 담당하였다.

일본 彌生時代의 외래유물 중에는 중국에서 직접 들어온 것도 물론 있으나 대다수는 위의 교역루트를 거치거나 혹은 한반도 남부에서 제작된 후 유입된 것으로 판단된다. 물론 逆으로 일본열도에서 제작된 후 유입된 것도 있다. 창원 삼동동유적에서 발견된 銅鏃, 김해 회현리 貝塚의 甕棺, 지내동地內洞의 야요이토기(彌生土器), 고성 동의동 패총의 廣形銅鏃, 부산 복천동 萊城유적의 미생토기 등이 대표적인 例이다.

靑銅鏡 (경주 조양동 38호분)

方格規矩四神鏡(傳 김해 양동리) 지름20cm

貨泉·五銖錢·大泉五十·貨布 (제주도 산지항)

五銖錢 (여천 거문도)

貨泉 (해남 군곡리)

傍製鏡 (함안 사내리)

傍製鏡 片(고령 지산동) 現길이 5.5cm

傍製鏡 (창원 삼동동 18호 옹관묘) 지름 6.1cm

銅鏃 (창원 삼동동 2호 석관묘 ) 左길이4.7cm 右 5.6cm

彌生土器 (김해 지내동)

內彎口緣壺 (김해 예안리 31호분)

(壺 · 小形器臺 /부산 복천동 10호분)

廣形銅鉾 (고성 동외동) 29.5cm, 폭7.0cm (左)

銅戈 (대구 만촌동, ) 길이39.7cm (右)

'선사(先史) > 원삼국 三韓時代(馬韓.辰韓.弁韓' 카테고리의 다른 글

| 「가야의 태동 (원삼국시대) /伽耶의 胎動(原三國時代)」 (0) | 2024.10.16 |

|---|---|

| 영산강유역생활유적(住居址와 城郭) (0) | 2011.02.01 |

| 영산강유역 석실분 유물(銅鏡. ) (0) | 2011.01.30 |

| 영산강유역 석실분 유물 (鐵製武器 鉾 . 劍) (0) | 2011.01.30 |

| 영산강유역 석실분 부장풍습(副葬風習) (0) | 2011.01.29 |