洗馬橋를 건너서 300m 정도 도로를 따라가면 독산성을 오르게 됩니다. 임진왜란 때 왜군을 물리친 권율 장군의 이야기가 아니더라도 독산성에 올라서서 동서남북 주변을 바라보면 펼쳐진 전경을 한눈에 살펴볼 수 있는 전략적 요충지임을 알 수 있겠습니다. 독산성 안에는 백제 시대에 창건 했다는 아담한 고찰 보적사가 자리하고 있으며 성벽 따라 돌아보면 넓은 평야지대의 경작지와 시가지가 어우러진 풍광을 볼 수 있고 퇴뫼식으로 쌓은 성벽에는 쳐들어 오는 적을 용이하게 방어와 공격을 할 수 있는 城雉가 요소마다 돌출되어 있는 성의 면면과 古城의 아름다움을 체험할 수 있습니다.

제7길 독산성길 출발점인 세마교 앞 로터리입니다.

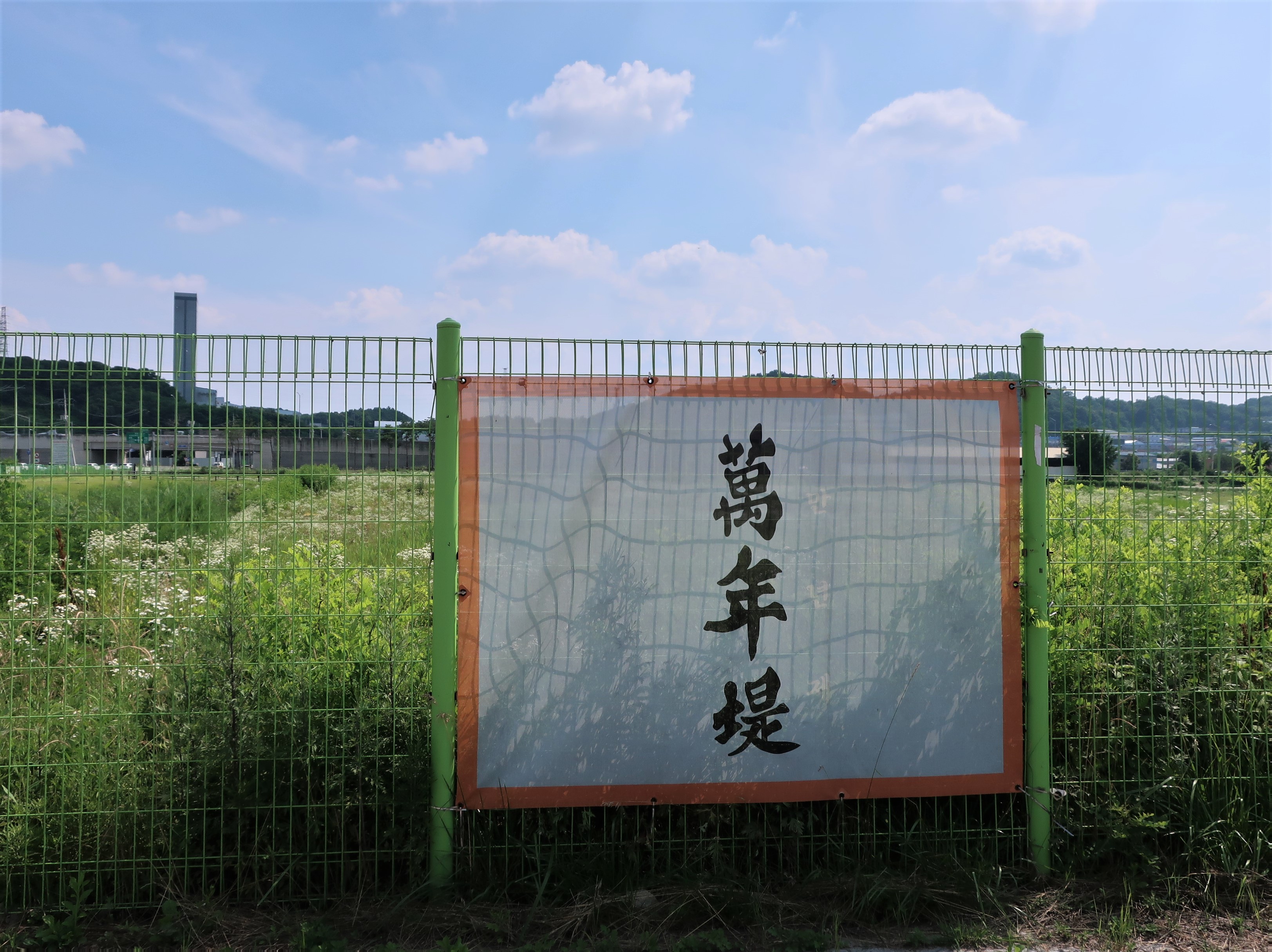

독산성으로 가기 전에 앞서 정조대왕께서 조성시킨 萬年堤를 둘러보기 위해 세마교 로터리에서 정면으로 보이는 융건릉 방면으로 약700m 거리에 있는 만년제 있는 곳으로 발길을 옮깁니다. 그런 후에 다시 이 자리로 돌아와서 세마교를 건너 독산성으로 가야겠지요.

만년제는 잡초가 무성한 놀리는 전답 형국입니다.

일부 낮은 곳은 물이 고여 있군요.

근본적인 샘은 없는 것 같고 당시 水源은 황구지천에서 물을 끌어 들였거나 주변 산(현 고지대)에서 발원된 물을 받았으리라 추즉해 봅니다. 어쨌거나 빠른 시기에 복원된 모습을 볼 수 있기를 바랍니다.

이제 다시 독산성을 오르기 위해 세마교로 되돌아갑니다.

세마교 앞 로터리가 저만치 보입니다.

萬年堤를 다녀와 좌측의 세마교를 건너갑니다.

사거리 중간에서 바라본 세마교의 모습입니다. 좌측의 산은 대머리산성(禿山城)입니다.

세마교 중간에서 萬年堤 방향으로 바라본 황구지천 정경입니다.

"파란 하늘에 마음을 씻고 하늘 머금은 맑은 물빛에 눈을 씻네"

세마교에서 줌으로 담은 禿山城 정경, 성곽이 뚜렷하고 파란 방수포를 덮어놓은 부분도 확인이 됩니다.

육교 밑을 지나서 독산성 산자락으로 이어지는 차도를 100여m를 걸어갑니다.

길을 가다가 건물 뒤 산 정상의 독산성을 바라본 정경입니다. 높지 않고 완만한 산세를 보입니다.

세마교를 건너 육교 밑을 지나 첫 사거리 정면 좌측도로와 직진도로 사이 모퉁이 산자락 앞에 세워놓은 삼남길 제7길 안내판입니다. 그 뒤 보이는 배수구를 덮은 망형의 뚜껑이 보입니다. 그 뚜껑을 밟고 숲으로 들어서면 독산성으로 오르는 샛길이자 삼남길입니다. 무성한 숲길을 150m 정도 오르면 독산성으로 이어진 산책로를 만나게 됩니다. 그런데 이 숲길을 걸어갈 때 잘 살피며 가야 합니다. 여름철 숲길은 각별히 조심해야 겠습니다. 이 길 같지 않은 숲길에서 유혈목이를 한걸음 앞에서 발견했기 때문입니다. 자칫 꼬리라도 밟았다면 물리고 말았을 겁니다. 독사 유혈목이는 사람을 보면 도망가지만, 힘 좋고 민첩한데다 치명적인 독을 가진 까치살모사는 도망가지 않습니다. 점프력도 좋은 까치살모사는 정면으로 대적하려고 버티고 물러나지 않습니다. 이러한 까치살모사와 물리면 일곱 걸음을 옮기 전에 사망에 이른다는 칠점사는 조심스럽고 두려운 존재입니다. 스틱 하나쯤은 반드시 지니고 다녀야할 이유가 되겠습니다. 또 마을을 가다보면 풀어놓은 개의 공격도 어렵지 않게 만나는데요. 이런 경우 스틱은 좋은 방어무기가 되어줍니다.

음습한 숲으로 들어섭니다. 이 숲을 500m 정도 오르면 번듯한 산책로가 나옵니다.

독사 유혈목이를 밟을 뻔한 곳입니다.

이리가든 저리가든 매한가지 입니다.

숲길이 끝나고 산책길로 들어서는 곳입니다. 숲길 초입에서 여기까지 480m 거리입니다. 정면에 푯말이 좌측 방향을 가리키고 있습니다.

산책로에 들어서서 우측 방향을 보니 독산성 입구로 넘어가는 차도와 산책로 입구에 주차된 승용차가 보입니다. 사거리에서 숲으로 들어서기 전 우측 고갯길을 오르면 바로 저 길이겠습니다.

독산정상에 자리한 독산성으로 오르는 방향이자 내가 가야할 길입니다.

싱그럽고 호젓하여 걷기 좋은 길입니다.

호젓하다 했더니 신선교가 있군요.

어디서부터 시작된 길인지 모르는 적지 않이 넓은 길로 나왔습니다.

아니! 深山 中에 무슨 주차장이며 차들이 어디로 올라왔단 말인가? 주차장을 중심으로 이 길에서 시계침 역방향으로 바로 우측은 정상이자 독산성으로 오르는 길입니다. 다음 바로 가는 길은 "禿山城洗馬臺山門"으로 내려가는 길이자 삼남길입니다.

독산성으로 오르는 가파른 첫 굽잇길입니다.

두 번째 굽잇길입니다.

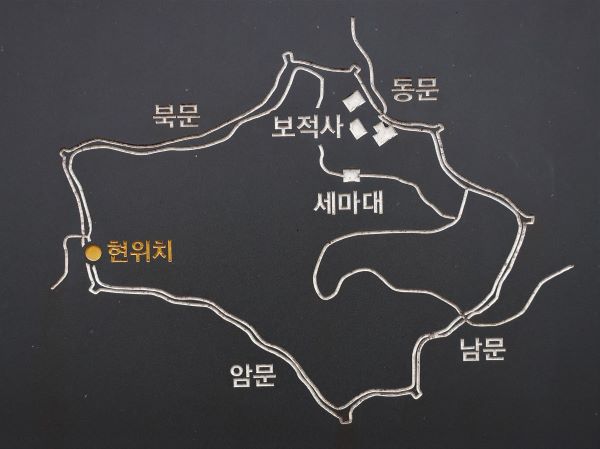

《烏山 禿山城 · 洗馬臺址》

항공촬영한 사진으로 만든 안내판입니다.

城廓에는 ① 동문 ② 보적사 ③ 세마대 ④ 남문 ⑤ 암문 ⑥ 서문 ⑦ 북문 이외 8개 雉로 구성되어 있습니다.

동문으로 오르는 세 번째 굽잇길입니다.

사적 제140호, 독산성과 세마대지는 1,095m의 태뫼식 산성과 산 정상부에 복원되어 있는 권율 장군의 승전과 관련된 將臺를 말합니다. 독산성은 독성산성이라고도 불리는데 오산과 수원, 화성에 걸쳐 펼쳐진 평야 한가운데 우뚝 솟아 주변을 두루 살필 수 있는 군사적 요충지에 자리하고 있습니다.

독산성은 백제시대에 처음으로 쌓은 것으로 알려져 있으며 통일 신라와 고려 시대에도 지속적으로 이용되었을 것으로 추정됩니다. 임진왜란 때 권율 장군의 승전으로 군사적 중요성이 강조되었고 '여주 파사성', 용진 토성 등과 함께 도성을 방어하는데 중요한 근거지가 되었습니다.

기록에 따르면 임진왜란 중인 선조27년(1594년)에 경기도 관찰사 유근이 백성들과 함께 4일 만에 고쳐 지었으며, 임진왜란 이후 선조 35년(1602년)에 방어사 변웅성이 석성으로 다시 지었습니다. 정조16년(1792년)에는 약 70일간 새로 쌓듯 중수했고 정조20년(1796년) 수원화성이 완공된 이후 協守體制를 구축하였습니다. 정상봉에는 세마대가 복원되어 있으며 동문 안에 보적사가 있습니다. 독산성은 성문城門5개, 치雉 8개, 우물과 수로가 각1개가 남아 있습니다.

(1980년 정비하기 전의 모습)

〈동문東門〉

동문은 양 벽 위에 수평상으로 판석을 걸쳐 만든 평거식 방형의 문으로 문짝을 여닫을 때 문짝을 지탱해 주는 천장돌과 바닥돌에 고정시켰던 문확석이 각각 두 개씩 남아 있습니다. 화성지 기록에 의하면 이 문에는 '문루와 이름이 없다 사람만 다니던 문으로 안쪽에 보적사가 있다.'라고 기록되어 있습니다. 동문은 1982년에 정비하였습니다. 동문을 들어서면 바로 보적사 대웅전입니다.

〈보적사/寶積寺〉

독산성 동문 안에 있는 사찰로 지어진 때를 알 수 있는 옛 문헌이나 유물은 없습니다. 임진왜란 이후 여러 차례 고쳐 지어졌고, 용주사를 지을 당시 약사여래를 모신 약사전과 요사 3동이 다시 지어졌다고 합니다. 1831년 편찬된 華城誌에 따르면 보적사는 21칸 반 규모였다고 합니다. 이후 1902년 약사전을 허물고 새로 지었으며 1987년에 고쳐 지으면서 대웅전으로 이름을 바꾸었습니다. 현재는 석가여래와 약사여래, 지장보살을 모신 대웅전과 요사 2동과 삼층석탑이 있습니다.

寶積寺는 1978년 洗馬寺로 이름을 변경하였다가 1996년 다시 보적사로 바꾸었습니다.

보적사의 전해오는 전설에 "옛날 생활이 어려운 노부부가 쌀이 2되밖에 남지 않아 굶어 죽을 지경에 이르자 구차하게 사느니 부처님께 공양하기로 마음을 먹고 공양한 후 집에 돌아오니 곳간에 쌀이 가득 차 있었습니다. 이후 열심히 공양하면 보화가 쌓이는 신통력 있는 사찰이라 하여 寶積寺라는 이름이 붙었다고 합니다.

보적사 뒤 정상의 세마대로 오릅니다.

세마대는 임진왜란 때 권율 장군의 승전과 관련하여 성안 꼭대기에 세원진 將臺로, 일제 강점기와 6.25를 거치면서 파괴되었다가 1957년 8월15일 민관으로 구성된 '세마대 중건 위원회'에 의해 팔작지붕을 올린 정면3칸 측면2칸 규모로 복원한 것입니다.

〈세마대/洗馬臺〉

純祖 31년(1831년) 편찬된 華城誌에 세마대와 관련하여 "도원수 권율이 독산성에 들어 갔다. 성 안에 샘이 적어 오래 지키기에 어려웠다. 적이 염탐하여 그것을 알고서는 급히 성을 공격하고자 하였다. 권율은 군사에게 적을 향하여 말馬을 세우고 쌀을 흩날리게 부어 씻게 하였다. 그것을 본 왜적이 성안에 물이 많이 있다고 생각하고 마침내 포위를 풀고 갔다. 훗날 그곳을 세마대라 일컬으니 곧 지금의 장대이다."라는 기록이 있습니다.

〈세마대/洗馬坮〉

세마대 현판은 남쪽 현판과 북쪽 현판의 글자에서 '대'字가 다릅니다.

북쪽에는 '洗馬臺'라는 현판이 걸렸고, 남쪽에는 '洗馬坮'라는 현판이 걸렸는데 이 중 남쪽 현판은 이승만 대통령이 직접 쓰신 글씨입니다.

〈建國 大統領 雲南 李承晩 博士의 筆跡〉

현판에는 坮馬洗라는 큰 글씨 우측 옆에 縱으로 '李大統領閣下 揮毫'라는 작은 글씨가 있습니다.

세마대 앞 동남쪽 전경입니다.

세마대를 내려와 좌측(북쪽)으로 성곽을 둘러보기 위해 성벽위로 북문 쪽으로 갑니다.

성에 붙여 쌓은 城雉가 보입니다. 逆으로 볼 때 7번째 치가 되겠습니다. 치는 주등성이나 가지등성이에 좌우 골이나 적의 접근이 용이한 방어에 취약한 성벽을 살펴보기 좋도록 밖으로 내어 쌓아 유사시 취약한 성벽으로 접근하는 적을 용이하게 공격을 지원할 수 있는 돈대 같은 성격의 攻防鎭地입니다. 산성을 쌓을 때 골谷은 안으로 들여 쌓고 등성이는 성 바깥 쪽으로 내어 쌓아 유사시 골짜기를 따라 공격해 오는 적을 삼면에서 입체적으로 공격할 수있는 전략적인 축성법입니다.

7번째 치 앞에 통행을 금지하는 금줄을 쳐놓았습니다. 저쪽 바깥으로 돌축된 성벽이 6번째 치로 추측됩니다.

7번째 치에서 북문이 있을 곳을 줌으로 당겨보니 발굴조사나 공사 중인 것 같습니다. 다시 되돌아서서 시계 침 방향으로 돌아보기 위해 남문으로 향합니다.

동문을 시계 침 방향으로 볼 때 동문 좌측 근처의 이 치는 8번째 치가 되겠습니다.

동문을 지나 우측 첫 치의 모습입니다.

첫 치(雉)에서 두 번째 치 사이 성벽을 바라본 정경입니다. 골진 곳은 성벽을 성 안쪽으로 들여쌓아 양 치에서 적의 침투를 쉽게 볼 수 있고 적을 협공하기 좋은 여건을 갖추고 있습니다,

2번째 치와 바깥 전망입니다.

두 번째 치에서 남문을 내려다본 성곽의 모습입니다.

남문과 그 언저리를 내려다본 정경입니다. 남문은 그 규모로 보아 문 위에 누각이 있었던 것을 짐작할 수 있습니다. 남문과 밖으로 내여 쌓은 3번째 치 사이에도 골이 두어 침투하는 적을 골 쪽 성벽을 사수하는 병사들을 도와 성루와 3번째 치에서 입체적으로 협공할 수 있는 구조입니다.

〈남문南門〉

남문은 독산성 정문으로 鎭南樓라는 門樓가 있었다고 합니다. 純祖 31년(1831년) 편찬된 華城誌의 기록에 따르면 문루의 규모는 6칸이었으며, 남문은 영조, 정조, 순조 때 고쳐지었다고 합니다. 이 문으로는 말과 소가 다닐 수 있었으며 독산성의 주 출입구 역할을 하였다고 합니다. 지금의 모습은 파손되어 있던 것을 1979년에 복원 정비한 것입니다. 바닥에 성문을 여닫을 때 문짝이 달려 있게 고정 시켰던 문확석 2개가 남아 있습니다.

(문 안쪽 모습)

2번째 치에서 내려온 內城壁의 모습.

남문 (바깥 모습)

남문 바깥에서 바라본 외성곽 모습. 높은 남문 누각에서 내려다본다면 외성곽 상항을 더욱 적나라하게 살펴볼 수가 있겠습니다.

독산성을 오르기 전 바라봤던 독산성은 완만한 산세로 보였지만, 이렇게 산성에 올라와서 보니 성세가 매우 가파릅니다.

3번째 치의 모습입니다. 큰 소나무들이 자라고 있어 전망을 볼 수는 없었습니다.

4번째 치에서 남문을 바라본 정경입니다. 적이 성벽으로 침투해 온다면 그들의 등은 화살로 인해 고슴도치등짝처럼 되기는 어렵지 않겠습니다.

4번째 치의 좌측면의 위용입니다. 왜적의 무리는 한발짝도 허용할 수 없다는 모습입니다.

잠시 將臺(세마대)가 있는 곳을 바라본 정경입니다.

4번째 치의 모습입니다.

4번째 치에서 서문 방향을 바라본 정경입니다.

〈水路, 水口〉

수로와 수구는 성안의 물을 빼고 생활 하수를 배출하기 위한 것으로 길이 150cm 폭50cm이며 바닥에는 널돌이 깔려 있고, 덮개석은 일부만 남아 있습니다. 수로와 연결된 수구는 높이 52cm, 폭 45cm입니다. 위치는 서문과 암문 사이의 성벽에 설치되어 있습니다.

1982년 보수되기 전 모습입니다.

1982년 보수 후 모습입니다.

2021년 6월 현재의 모습입니다.

조만치 5번째 치와 주변 풍경입니다.

5번째 치를 좌측에서 융건릉 쪽으로 바라본 정경입니다.

〈서문/西門〉

서문은 남문과 함께 독산성의 주 출입구 역할을 하였습니다. 정조14년(1790년) 독산성에 행차한 정조께서 서문을 통해 출입하였습니다. 이 문은 순조4년(1804년) 현륭원의 경관을 보호하기 위해 폐쇄되었습니다.

파손되어 있던 것을 1983년에 복원 정비하였으며 바닥에 성문을 고정시켰던 문확석 2개가 남아 있습니다.

성 안에서 바라본 서문의 모습.

서문 밖 돌계단 앞에서 바라본 융건릉이 한눈에 들어오는 정경입니다.

정조대왕께서 아버지 사도세자의 능원을 참배하신 후 이곳 독산성을 둘러보고자 오르시던 길이었다고 합니다.

서문에서 바라본 여섯 번째의 치 주변 정경입니다.

서북쪽을 향하고 있는 여섯 번째 치의 모습

북문 일대는 보축공사를 위한 발굴조사를 하면서 출입을 금지하고 있습니다. 발굴조사 겸 보수 중인 북문 터 너머 끝머리에 7번째 雉가 솟아 있는 모습을 하고 있습니다.

북문 터에서 발굴된 각종 기와片 및 옹기片과 도자기편.

독산성을 둘러보고 제7길 종착지 '고인돌공원'으로 발길을 돌립니다.

독산성 주차장 동쪽 끝머리에 있는 이 길 앞 나뭇가지에 리본이 달려 있기에 들어서 한참을 가다 갈림길 앞에서 리본이나 이정표를 찾아도 없기에 다시 독산성 주차장으로 되돌아가 다시 차근차근 이정표를 찾아본 나는 길치입니다.

독산성에서 주차장으로 내려오자 바로 우측에 있는 제일 크고 포장된 길, 차들이 오르내리는 넓은 길이 삼남길입니다.

경기옛길은 늘 넓은 길을 왼면하고 산자락의 좁은 숲길이나 길 같지 않은 곳으로 리본이 이끌기에 그런 과정에 인식이 된 것 같습니다.

비탈길을 스르르 내려오니 ㅎ 여기가 독산성 정문입니다.

일주문 쳐다보니 "禿山城洗馬臺山" 현판이 걸렸습니다.

전봇대에 매어단 이정표를 보았더니 제7길 종착지 고인돌공원까지 거리는 3.5km 입니다.

독산성길에서 나와 큰길을 건너 산자락 마을 길로 들어섭니다.

마을 뒤 산자락을 돌아서 고속화도로 밑 굴다리(지하통로)로 들어섭니다.

지하통로 입구에 보이는 붉은 진행표시는 남쪽 下行길 표시, 녹색 진행표시는 북쪽 上京길 표시입니다. 나는 남쪽 지방을 향해서 갑니다.

지하통로를 나와 우측 아랫길로 올라와 좌측 윗길로 올라가면 콘크리트포장길은 끝나고 좌측 산자락에 나무를 벌목한 민둥산으로 오르게 됩니다.

좌측 벌목한 곳으로 오르는 길에 돌무지가 보이는데 그 형태가 범상치 않습니다.

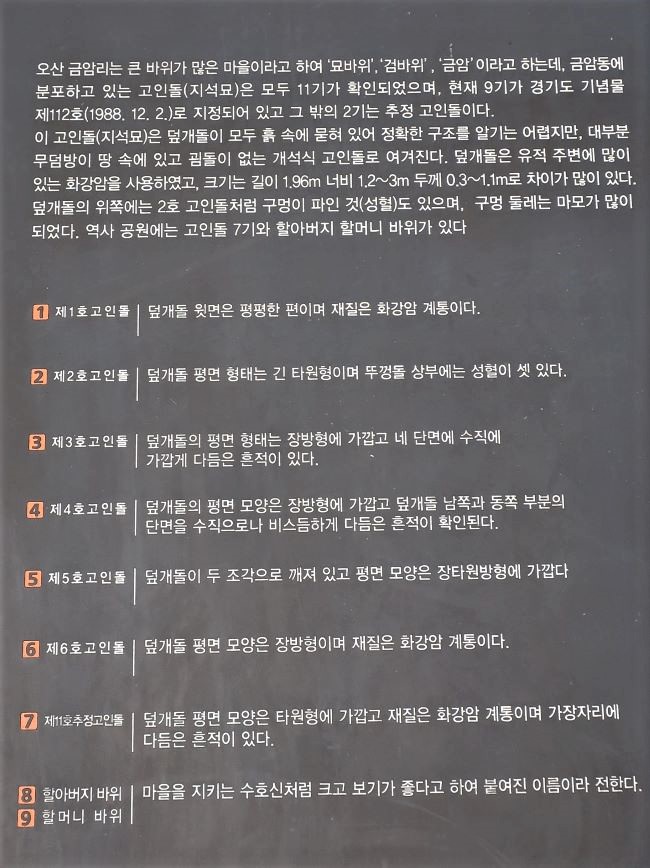

줌으로 당겨보니 놀랍게도 청동기시대( 대략 BC 2,000~1.500)의 지석묘(고인돌)들입니다. 그렇지 않아도 제7길 독산성길의 종착지가 지석묘 공원인데 도중에 이렇게 그 자리에 근 4천년~3,600년간 그대로 유지되어 있었으니 놀랍고 고마운 일입니다.

고인돌을 한참 살펴 보다가 길을 찾습니다. 흙만 쌓인 듯한 동산에 삼남길은 어디지?

길 잃은 아이처럼 둘러보는데 반갑게도 멀쩡하게 나타난 구세주 너무 고마워라!

숲으로 들어서기 전에 뒤돌아본 모습.

주홍빛 삼남길 리본이 녹빛을 띠고 있네. 언제 변신을 했지? 어쨌든 길치인 나는 네가 반갑다.

맑은 공기를 주는 숲도 자연의 흙길도 내 마음을 풍요롭게 한다. 나무가 이리 좋은 것을, 멀쩡한 발전소 다 없애고 이 나무들을 몽땅 잘라내 발전기를 돌린다고? 좁은 땅덩어리에 무슨 나무로 마르고 닳도록 발전기를 돌리지? 이 석두들아! 꼬락서니 보기 싫다! 어여 사라져라 제발!

마루턱에 올라서니 누군가 정성으로 쌓아놓은 돌탑도 보인다.

배는 고프고 맞춤한 쉼막이 있어 간식으로 가져온 발알쑥떡 2개와 사과 1개로 요기를 한 곳.

능선삼거리에서 좌측으로 들어서 갑니다.

얼마 쯤 내려가면 다시 오름길

오르고 보면 때로는 갈림길

이 갈림길에서는 우측으로 오릅니다.

언덕을 오르고 보니 길옆에 기와에 피래침을 갖춘 정자? 하나!

안내판이 있어 읽어보니 당집이 있던 자리라고 하는데, 소름 돋을 것 같은 느낌은 뭐지!

당집을 뒤로 숲길을 내려오는데 갑자기 하얀 아파트들이 등장합니다.

삼남길 제7길 독산성길 종착점 고인돌공원입니다.

소쿠리를 엎어 놓은 듯한 형태입니다.

이 마을의 수호신 할아버지, 할머니 바위라고 합니다.

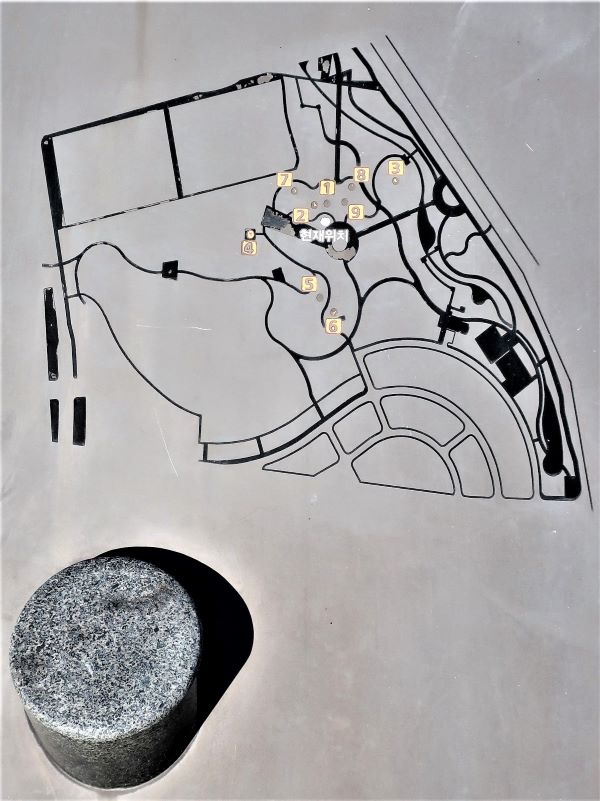

〈고인돌배치도〉

〈고인돌공원전경〉

2021년 6월19일 오후4시 경 -鄕香-

'♠경기옛길' 카테고리의 다른 글

| 「경기 옛길 삼남길 제9코스 진위고을길」 (0) | 2021.07.01 |

|---|---|

| 「경기 옛길 삼남길 제8코스 오산 생태하천길」 (0) | 2021.07.01 |

| 「경기 옛길 삼남길 제 6 코스 화성효행길」 (0) | 2021.06.26 |

| 「경기 옛길 삼남길 제 5 코스 중복들길」 (0) | 2021.06.24 |

| 「경기 옛길 삼남길 제 4코스 서호천길 」 (0) | 2021.06.23 |