1960년 왕십리 볼우물이라는 동네에 살 때 '고ㅎㄱ'이라는 친구와 그 동생 고ㅎㅅ 형제가 있었습니다, ㅎㄱ이는 경복고 1학년, 동생은 청운중학교 2학년으로 왕십리에서 통학하기가 불편하고 멀어서 학교 인근 옥인동 한옥에서 형제가 하숙을 하였는데 그해 초여름 일요일 어느 날 그 친구 하숙집에 놀러갔다가 함께 올라간 인왕산 정상 근처 바위절벽(속칭 치마바위)에 아주 큰 한자글씨와 좀 작은 글자들이 縱으로 詩인지 아님 어떤 사연인지 내용을 알 수 없었던 수많은 글자가 깊게 내리 새겨져 있었습니다. 당시 어린 나이였음에도 이런 높은 암벽에 이렇게 큰 글씨로 한자를 새겼을까, 궁금하였던 기억이 있었습니다. 그 후 까맣게 잊고 지냈고 1,21사태로 인왕산이 통제구역이 되었으며 이후 노무현 정권 때인가 일부 일반에 공개된 것으로 아는데 얼마 전 한양도성길을 돌다가 불쑥 오십여 년 전 인왕산 치마바위에 새겨진 거대한 한자가 긴 세월을 훌쩍 뛰어 넘어 떠오릅니다. 왜 그렇게 큰 글자를 속칭 중종과 폐비 신씨의 사연이 설긴 치마바위에 새겼을까? 그것도 경회루에서 마주 바라보이는 그곳에 글자임을 알 수 있을 정도로 크게 刻彫했을까? 그 새긴 글이 중종과 폐비 신씨와 어떤 연유가 있는 것은 아닐까? 그 새겨진 漢詩에 치마바위 전설이 담긴 건 아닐까! 궁금증이 꼬리를 물고 이어져 도저히 가만히 잊을 수가 없어서 사진기를 배낭에 챙겨 옛 기억을 더듬어 인왕산 치마바위를 향해 나섰습니다. 천호동에서 5호선 지하철을 타고 종로3가역에서 3호선으로 갈아 타고 경복궁역에서 내려 2번 출구로 나와 바로 앞에서 마을버스 09번 "수송계곡~남대문"으로 환승하여 옛날 옥인아파트가 있던 수송동계곡 종점에서 내려 인왕산 치마바위를 향해 발길을 옮깁니다. 옥인동 09번 마을버스 종점에서 내려서니 인왕산 치마바위가 정면으로 마주 보입니다. 봉우리 정상 바로 밑 매끄러운 흰 바위 면이 그 큰 글자로 새긴 漢詩를 보았던 자리입니다.

사진기를 줌으로 당겨 보니 크고 작은 글자의 윤곽이 縱으로 내리 새긴 모습이 분명하여 감격스러움에 가볍지 않은 흥분이 솟습니다.

정면에서 글씨를 보기 위해 치마바위를 마주보고 있는 봉우리로 오르는 기슭에 기념으로 남긴 헐어낸 옥인군인아파트의 잔해가 보입니다.

어느 정도 올라갔더니 사직공원입구에서 인왕산자락으로 해서 창의문으로 넘어가는 한적한 도로가 나오고 길 건너 기차바위로 오르는 인왕산등산로 입구가 나옵니다.

계단을 거쳐 등성이를 타고 치마바위가 정면으로 잘 보이는 자리를 찾아가는 길목입니다.

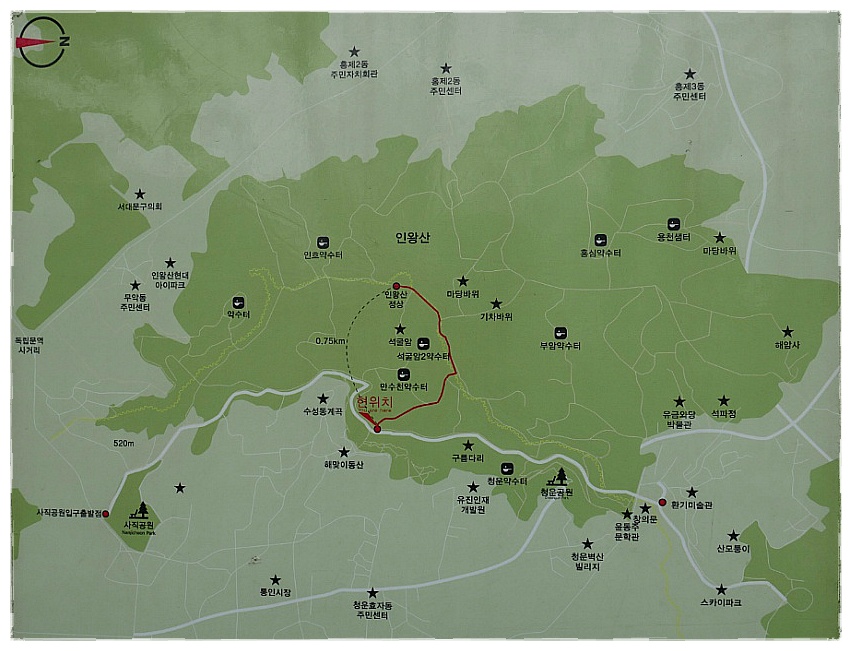

약도를 보니 석굴암에서 직선으로 오르면 漢詩가 새겨진 치마바위로 갈 수 있겠습니다. 글씨를 새겨놓은 곳이 절벽이고 워낙 넓어 글씨가 있는 곳에서는 위아래 왼쪽오른쪽 어느 방향에서도 전체적으로 사진을 찍을 수 없을 것 같아 마주한 봉우리 눈높이에서 찍어야 가능하기에 치마바위 맞은 편 이 봉우리에서 자리를 찾아야 합니다.

등성이에서 치마바위 쪽을 바라보니 흰 절벽이 보이는데 나뭇가지로 인해 사진기에 담기가 어렵습니다. 전망이 좋은 곳을 찾아 치마바위 쪽 만수천약수터방향으로 내려섭니다.

10여m 내려서니 앞이 탁 트이고 인왕산 정봉 바로 밑 치마바위가 마주 보입니다.

두 봉우리 중 뒷편(왼쪽)에 있는 봉우리가 글씨가 새겨져 있는 치마바위입니다. 글씨가 보일 듯 말듯하여 줌으로 사진을 찍어봐야 확인이 되겠다 싶습니다.

줌으로 당겨 찍어보니 새겨져 있는 것이 글씨가 확실합니다. 오랜 세월 풍화에 마모되어서그런가 큰 글씨조차 뚜렷하게 알아볼 수가 없습니다. 그렇다면 가까이 접근해서 확인할 수밖에 없지요. 요소마다 초소에 병사들이 있는데 접근을 허용할지 모르지만..

길 따라 인왕산 주봉아래 계곡을 찾아갑니다.

수성동주민들이 산책과 운동을 할 수 있는 시설을 지나고 있습니다.

약수터도 있고 주변의 바위들도 멋스럽습니다.

큰 바위 밑이 궁금합니다.

큰 바위에 스님의 형상처럼 돋을새김 한 것처럼 보이는 자연발생적 형상도 있네요.

내가 볼 때 느낌은, 허리를 굽히고 머리를 숙인 것 같기도 하고, 선생님께 허리를 굽혀 인사를 하다가 얼굴을 돌려 옆에 있는 동무를 쳐다보는 익살꾸러기 學童의 모습 같기도 합니다.

쉼터를 나와 뒤돌아본 풍경입니다.

또 한 줄기의 산을 가로질러 넘어갑니다.

옆으로는 이렇게 설굴암으로 가는 나무계단이 있습니다. 이때는 몰라 엉뚱한 숲으로 들어가 위험한 암벽으로 기어올랐지만 이 계단으로 석굴암까지 올라가 왼쪽으로 가면 골짜기가 있고 그 골짜기 왼편 가파른 길에 설치해 놓은 동아줄(Seil)을 잡고 15m 올라가면 치마바위 바로 아래턱 까지 갈 수 있는 등반로가 있었습니다.

바위를 타고 오르다가 뒤돌아본 뽀얀 연무 덮인 하늘과 시내와 남산 풍경입니다.

큰 바위 밑에 구들까지 놓은 온돌방을 꾸미고 사람이 살았던 석굴집의 모습입니다. 인왕산에는 이런 암굴집이 여럿 볼 수 있었습니다.

안의 모습입니다. 정으로 돌을 쪼아내어 선반까지 만들었습니다. 바위틈새는 벽돌을 놓고 시멘트를 발랐습니다.

치마바위가 있는 인왕산주봉으로 오르기 위해서는 다시 계곡으로 내려가 이 봉우리 왼쪽으로 돌아가야 합니다.

치마바위를 마주하고 있는 봉우리 중턱의 큰 바위에 올라서서 맞은 편 치마바위를 줌으로 당겨 찍은 사진입니다. 글자들이 온전하지 못한 것 같습니다. 어떻게 된 것일까!

가파른 벼랑이 많아 봉우리를 돌아 내려가는 길옆에 사람이 살았던 또 다른 암굴집이 보입니다.

여러 사람이 살 수 있을 만큼 안이 넓습니다.

계곡으로 내려가는 길은 암굴에서 살았던 사람들이 바위에 보드블록을 시멘트로 붙여 계단을 만들어 놓은 것이 그대로 온전히 살아 있습니다.

바위 위로 내려가는 길을 찾아 헤매기도 합니다.

치마바위를 쳐다보며 계곡으로 계속 내려갑니다.

겨우 계곡에 이르렀습니다. 바위를 기어오르거나 나무를 붙잡고 내려오느라고 손이 엉망입니다. 맑은 물에 씻고 다시 길을 찾아 나섭니다.

바위사이로 경계군인들이 다니는 길이 보입니다. 야간보행을 용이하게 깔아놓은 불럭 가운데에 야광으로 칠을 해 놓았습니다.

바위에도 길바닥 돌에도 야광으로 표칠을 한 것이 보입니다.

어쩌다 길을 잘못 들어선 것이 군인초소로 이어진 교통로 인가봅니다. 통제구역인가 싶고 검문 당하는 것은 아닌가 생각도 듭니다.

염려스런 마음으로 얼마를 오르다보니 갑자기 넓은 곳에 立像佛이 있고 텅빈 암굴집터가 나타납니다.

군사교통로를 따라가다 치마바위가 올려다보이는 옆 숲으로 들어서 암벽을 40m정도 기어오르니 치마바위 중간 턱 나무 숲에 이르렀습니다.

암굴에서 은거하던 사람들이나 불자들이 1.21사태(김신조 넘어온 때)로 통제구역이 되면서 떠난 자리가 아닌가 싶습니다.

내부에는 모두 작은 선반이 보입니다.

치마바위중간지대에는 띠(帶) 모양으로 턱이 있고 숲을 이루고 있습니다. 아래는 가파른 바위절벽이고 위에는 글씨가 새겨져 있는 바위절벽입니다. 잠시 쉬며 왼쪽 맞은편 봉우리에 있는 청와대 안전 감시초소(청와대와 경복궁이 손바닥 보듯 보임.) 안 초병에게 들킬까봐 동태도 살펴보며 옥인동을 담은 풍경입니다.

다시 줌으로 찍은 옥인동버스종점입니다.

치마바위 위쪽의 모습입니다. 내가 서있는 아래도 위와 같은 절벽에 갈라진 틈새가 있어 그 틈새를 이용하여 이곳까지 올라왔는데 새겨놓은 글자의 윤곽이 보이고 있습니다. 약간 옆 맞은 편 봉우리에 군초소 안에서 초병이 청와대 쪽을 감시하고 있어 글자 있는 곳까지 오르기를 머뭇거리고 있습니다. 여기까지는 운 좋게 탈 없이 올라왔지만 초소와 눈높이가 같은 위쪽 암벽을 기어오르다 초병이 돌아보기라도 하여 발각되면 어떤 사단이 일어날지 알 수 없어 잠시 나무숲에 숨어 주변을 살피는 중입니다.

보이는 글자라도 읽어 보고 확인하려고 띠를 따라 올라 왔던 곳으로 다시 옮겨와 자세히 보니 글자를 알아볼 수 없을 정도로 정으로 쪼아 놓았습니다. 바위를 수월하게 오르내리기 위해 그런 것일까 아니면 글의 내용과 연관성 있는 후손이 이을 못마땅하게 여긴 나머지 훼손한 것인가!? 아니면

옛 선인들이 새겨놓은 수많은 글자, 오늘의 문화재를 무참하게 파괴한 것을 확인한 순간 온 몸에서 기가 빠져나가고 맥이 풀린다. 누가 이런 짓을 했단 말인가! 이 귀중한 문화유산을 그라인다로 갈고 釘과 鉾로 쪼아 암벽등반을 수월하게 하기위한 발판으로 만들다니.. 나도 모르게 입에서 거친 소리가 튀어나온다.

경복궁에서는 고개를 서쪽으로 조금만 돌려도 인왕산이 잘 보입니다. 자세히 보면 너럭바위에 크게 새겨 놓은 漢字의 形體가 어렴풋이나마 보일 정도입니다. 그러고 보니 인왕산의 치마바위 전설이 생각납니다. 중종은 반정에 성공한 후 연산군과 관계가 된 처가 때문에 왕비에 오른 신씨를 폐위시켜야 했습니다. 금슬 좋았던 중종은 신씨를 잊을 수가 없어 가끔 경회루에 올라 인왕산기슭에 있는 신씨의 친가 쪽을 바라보곤 했답니다. 이 소문을 들은 신씨는 경회루에서 중종이 바라볼 때 눈에 잘 띄도록 궁궐에서 입던 분홍색 치마를 인왕산 바위에 펼쳐 놓아 중종이 바위에 펼쳐 놓인 그 치마를 바라보며 신씨를 보고 싶은 마음을 삭였다는 치마바위 전설이 경회루와 관련하여 전해옵니다. 바로 그 치마바위에 경회루에서도 보일 정도로 큰 漢詩가 새겨(刻彫)져 있었습니다. 56년 전 보았을 때는 그 냥 '엄청 큰 글씨네.' 그저 신기하게 생각하고 말았지만 지금 생각하니 단경왕후 신씨와 연관 있는 詩가 새겨져 있는 것은 아닐까! 치마바위 전설은 이 한시에 내용에서 시발된 것은 아닐까! 어째서 경회루와 마주한 그 치마바위에 그렇게 엄청 큰 한자들을 새긴 것일까! 그 한시의 내용은 어떤 것일까! 어느 때에 새긴 것일까! 조선시대 왕궁 인근 인왕산에 그것도 경복궁 경회루에서 빤히 보이는 이 치마바위에 이렇듯 큰 글자들을 새긴다는 것과 하루 이틀에 이루어지는 것도 아닌 작업을 할 수 있다는 것은 왕실에 버금가는 權勢家가 아니면 가능한 일이 아닐 것이다. 지금 인왕산은 개방되었지만, 수성동계곡 옛 옥인아파트 자리에서 바라보아도 그 한자의 흔적을 확인할 수 있지만, 안타깝게도 누군가에 의해 무참히 파괴되었습니다. 그래도 학술조사를 하여 글씨를 알아 낼 수 있지 않을까 돋은 글자를 쪼아 버렸어도 파였던 옛 釘의 흔적은 구분할 수 있지 않을까..!

폐비 신씨는 신수근의 딸로 태어나 12살 나이에 고모부(姑母夫)인 연산군의 이복동생 진성대군(훗날 중종)과 결혼하여 府夫人이 되었고 이후 1506년 중종반정으로 남편인 진성대군이 왕위에 오르자 부부인 신씨도 자연스럽게 왕비에 올랐지만, 그 녀의 아버지 좌의정 신수근은 연산군의 처남(폐비 신씨의 오빠)으로 중종반정에 동참하지 않아 결국 죽음을 당하였으며 이에 따라 반정군들은 역적의 딸을 왕비에 둘 수 없다하여 왕비 신씨(후일 단경왕후로 복위)도 7일 만에 폐비시켜 사저로 쫓아냈습니다. 아버지는 살해당하고 고모인 연산군 부인과 함께 19세에 폐비가 되었으니 겨우 7일을 왕비자리에 있었을 뿐입니다. 고모와 조카가 동시대에 모두 왕비에서 폐비가 되었습니다.

신수근(愼守勤)은 누이동생을 연산군에게 시집보내고, 딸은 연산군의 이복동생인 진성대군(中宗)에게 시집보내 부귀영화를 누리려 하였으나 중종반정이 일어나고 딸은 왕비가 되었지만, 거사 전에 신수근을 찾아와 마음을 떠보는 박원종(朴元宗1467~1510)에게 누이를 생각하면 딸을 버려야 하고, 딸을 생각하면 누이를 버려야 함에 명쾌한 답을 못하고 머뭇거리자 반정에 뜻이 없는 것으로 간파하고 돌아간 박원종 등에 의해 결국 누이와 딸 모두 폐비가 되고 자신도 죽임을 당하는 비극을 안고 말았습니다.

박원종(朴元宗1467~1510) 본관 순천으로 사육신의 한 사람인 박평년의 일족으로 조선 전기 武臣이자 정치가로서 月山大君과 제안대군의 처남이자 윤임과 장경왕후의 外叔이며 중종의 후궁 경빈 박씨의 양아버지입니다. 성희안, 유순정 등을 포섭하여 중종반정을 일으킨 장본인임,

허탈한 마음으로 하산 하자니 타고 오른 바위로 도저히 하산 할 수가 없어 57년 전의 기억을 더듬어 옛 길을 찾아 이리저리 둘러보고 있습니다.

훼손된 글자 밑을 돌아 오른쪽으로 갑니다.

바위절벽을 돌아서니 자일과 로프를 나무에 동여 메어 놓은 것이 있습니다. 바로 계곡아래 군인교통로로 내려갈 수 있도록 한 것입니다. 바위를 기어오르기 전에 계속 계곡을 타고 오르면 이곳으로 어렵지 않게 오를 수가 있었던 것을 초소교대병이라도 마주칠까봐 목숨을 건 위험을 무릅쓰고 고생을 한 것 같습니다.

계곡의 오솔길을 따라 내려갑니다.

어느 정도 내려오니 수송동 주민들 쉼터 겸 운동시설이 있는 곳에 이르렀습니다.

그런데 그 쉼터에 이런 안내판이 있습니다. '인왕산악회' 인왕산 암벽코스 안내도에 바로 漢詩와 한자를 새겨 놓은 자리가 모두 암벽코스로 만들어 놓은 것입니다. 잔글씨 슬랩이라는 어처구니 없는 글도 보입니다. 그렇다면 소위 '인왕산악회'라는 산악회에서 이런 엉청난 짓을 저지른 것일까! 추후 반드시 확인이 필요한 부분입니다.

《 인왕산석굴암 》

그 꼴사나운 안내판을 옆으로 돌아 능선을 돌아서니 石窟巖 이라는 사진에서 보듯이 암자가 있습니다.

이 석굴암에서부터는 나무계단과 일정한 사이마다 오르내리는 사람들의 쉼터로 나무데크가 설치되어 있습니다.

경복궁을 내려다 보며..

나무계단 옆 소나무에 누군가가 복조리를 매달아 놓았습니다. 오르내리는 중생을 위해 암자에서 복을 빌어 매달아 놓은 것이 아닐까 싶습니다.

인왕산 둘레길에 이르렀습니다. 바로 아래가 수송동계곡입니다. 조선시대 정선의 그림으로도 남아 있는 명승지 였던 수성동계곡..

수송동계곡으로 내려가는 계단.

안평대군(安平大君1418~1453)이 살던 비해당(匪懈堂) 터와 기린교로 추정되는 2개의 돌기둥으로 놓인 돌다리와 바위입니다. 돌다리는 3개를 한조로 설치되었으나 1개는 사라지고 없습니다.

조선시대 후기 인왕산 인근에 살던 정선(鄭敾)은 인왕산을 비롯하여 그 일대의 아름다운 풍경을 그렸는데 시내(溪) 와 암석의 경치가 빼어났던 인왕산 기슭 수성동 계곡 골짜기를 그린 '수성동(水聲洞)'이라는 그림도 있습니다.

1. 인왕제색仁王齊色), 2. 청풍계(淸風溪), 3. 수성동(水聲洞), 4. 수성구지(壽城舊地), 5. 인곡유거 (仁谷幽居), 6. 창의문(彰義門), 7. 백운동(白雲洞), 8. 한양전경(漢陽全景), 9, 장안연우(長安煙雨), 10. 세검정(洗劍亭).

수성동 계곡에는 안평대군(安平大君1418~1453)이 살던 비해당(匪懈堂) 터와 기린교로 추정되는 다리가 있다.

다시 시발점이었던 옥인동 09번마을버스종점에 이르렀습니다.

《 세종마을 》

옥인동 골목길을 좀 내려오면 여러 가게에서 각종 반찬을 먹을 만치 사서 먹는 재미가 있는 통인전통시장이 있습니다. 이곳 사람들은 이 일대를 스스로 세종마을이라고 부릅니다. 안내판에 의하면, 세종마을은 인왕산 동쪽과 경복궁 사이에 위치한 지역으로 조선시대에는 준수방, 인달방, 순화방, 웃대, 우대, 상대마을(上村)이라고도 불렀다. 이곳은 조선시대 중인과 일반 서민의 삶의 터전이었으며, 세종대왕의 생가터, 백사 이항복의 집터가 있다. 또한 玉溪詩社(백일장)가 열리고 겸재 정선의 인왕제색도(仁王齊色圖)와 추사 김정희의 명필이 태어난 마을이기도 하다. 근현대에는 이중섭, 윤동주, 이상, 박노수 등이 거주하며 문화예술의 혼이 이어졌고 현재 600여 채의 한옥과 골목, 전통시장, 소규모 갤러리, 공방 등이 어우러져 문화와 삶이 깃든 마을이다.2010년부터 주민들은 세종대왕의 얼이 살아 있는 문화예술마을로 가꾸고자 하는 열망을 담아 세종마을이라 이름 지어 부르기 시작하였다.고 소개합니다.

500원을 기본단위로 반찬을 구할 수 있습니다.

이 집은 기름떡뽁기인지 빨간떡뽁기인지 그 빛깔만큼이나 불난 집입니다. 한국, 중국, 서양, 일본 등 많은 사람들이 줄을 서서 기다립니다.

먹거리도 사먹고 여러 나라 예쁜 아가씨도 보고.. 그냥 좋은 곳입니다.

김밥 3줄에 2냥이면 2천원이라는 말입니다.

평일이 이런데 주말에는 발디밀 틈도 없어요.

시장입구 입니다.

경복궁전철역으로 가면서 뒤돌아본 내 젊은 날의 30년 추억이 서린 거리입니다.

지방에서 올라온 신혼부부인가 봅니다. 그냥 보기만 해도 귀엽고 미소지을 수 있는 풍경입니다.

경복궁역 2번 출구 앞 시장골목입니다. 순댓국 맛있는 집이 있었는데 주인이 바뀐 후는 맛이 어떤지 모르겠네요.

2016년 5월에

'◈ 생각의 흔적' 카테고리의 다른 글

| 《 탁배기/濁酒 》 (0) | 2016.07.12 |

|---|---|

| 설악비경 (雪嶽秘景) 중에서 (0) | 2016.06.19 |

| 아차산 석곽묘. (0) | 2016.01.25 |

| 흘러가는 삶에.. (0) | 2015.12.31 |

| 송광사에서.. (0) | 2015.12.25 |