《영남대로》

조선시대에 사용된 6大路 중 주요 간선도로의 하나로 서울과 부산을 잇는 최단거리의 노선을 연남대로 또는 동래로라 불렀습니다. 문경세재(643m)를 통과한 후 상주에서 대구를 경유하여 부산진에 이르는 이 도로는 현재 경기도의 행정구역상으로는 성남, 용인, 안성, 이천을 경유합니다. 한강유역과 낙동강유역의 교통은 약 2세기 중엽부터 활발했던 것으로 보이며 삼국통일 이후 경주를 중심으로 교통망이 본격적으로 정비되면서 영남대로가 본격적으로 성립되었습니다. 조선시대에 한양을 중심으로 하는 도로망이 체계화 되면서 영남대로도 지금의 모습으로 정비되었으나 조선 초기에는 충주, 조선 말기에는 청주를 경유하여 문경세재를 넘는 것으로 노선이 일부 변화하게 됩니다.

영남대로의 연장선은 한양에서 義州에 이르는 의주대로(관서대로)입니다. '의주-서울-부산'을 잇는 직선은 조선의 5대 도시 한양, 평양, 개성, 충주, 상주를 비롯하여 의주, 안주, 황주, 광주, 선산,대구, 밀양, 동래 등의 도시가 위치하는우리나라 최대의 간선도로 였습니다. 또한 영남대로와 의주대로를 통해 일본으로의 통신사와 중국으로의 연행사가 왕래 하였습니다. 영남대로는 국제적인 문화와 경제교류의 허브로서 동아시아 문화가 왕래한 핵심적인 루트였습니다. (경기문화재단 경기옛길센터)

〈영남길〉

경기도는 성남시, 용인시, 안성시, 이천시, (재)경기문화재단과 함께 영남대로의 옛 노선을 연구 고증하고 그 원형을 바탕으로 하여 영남길을 조성하였습니다. 다만 옛길의 멸실, 각종 도로에 의한 노선 단절, 도보자의 안전을 위협하는 위험구간 등을 대체할 대체로를 개척하여 영남대로를 따르는 역사문화 도보 탐방로로서 영남길 116km를 새롭게 개통하였습니다. (경기옛길 가이드북에서 발췌)

경의중앙선 구리역에서 06시20분 전철을 이용 왕십리에서 2호선으로 환승 다시 강남역에서 신분당선을 환승해서 청계산입구역에서 내려 4432번 버스를 타고 옛골에 도착한 시각은 08시10분, 길치가 어렵게 찾아낸 달래내 고개 출발점에서 리본을 찾아 따라가며 영남길은 어떤 모습으로 나를 맞을 가 마음 설렌다. 이미 평해길에서 의주길에서 삼남길에서 체험하였듯이 8순을 바라보는 나이에 괘나 돌아다닌 편인대도 불구하고 모두 자동차로 휙휙 지나다니다 보니 걸음마다 새롭고 낯설기만 하여 이리저리 갈팡질팡 수도 없이 헤매었고 고생스럽기도 했건만 묘하게도 경기옛길에 이끌려 영남길에 이르렀다.

달래내 고갯길은 영남길 노선 중 서울에서 경기도로 넘어가는 첫 관문입니다.

슬픈 전설의 달래내고개와 한양으로 외적의 침입이나 위급한 사태나 정보를 전달하던 천림산 봉수대를 시작으로 청계산 숲길을 지나 공사장을 거쳐가면 신천지를 보게 됩니다. 성남의 유적을 알 수 있는 판교박물관과 소각장을 전망대로 바꾼 판교크린타워를 보고 걸음을 옮기면 성남항일기념탑과 통일신라, 고려 고분을 만나보고 탄천에 핀 연꽃도 볼 수 있었습니다.

천림산 봉수지 이정표가 있는 우측 산자락에 봉수터로 오르는 침목계단이 보입니다. 그러나 저 길은 영남길이 아닙니다. 그냥 지나쳐 조금 더 가면 봉수지로 오르는 영남길이 있습니다.

우측 길 약도안내판이 있는 오솔길이 봉수지로 오르는 영남길 입니다.

〈달래내 고개〉

달래내 고개는 月川峴, 月午峴, 穿川嶺, 穿川峴, 天臨嶺 또는 달이내 고개 등으로 불리는 서울과 경기도의 경계에 있는 고갯길의 이름입니다. 조선 초기에 헌·인릉(獻·仁陵)과 한양의 지맥을 보호하기 위해 풍수지리학자 최양선의 주장에 의해 고개의 통행을 막기도 했습니다. 경부고속도로가 생기기 전까지는 이 고개 위에 서낭당이 자리 잡고 있었고 달아와 달오 남매의 설화가 전승되어 오지만 달래내 고개의 명칭과 관련된 근원 설화로는 보기 어렵습니다. 또 고개 위에는 조선시대 국방 통신 유적인 천림산 봉수터가 있습니다.

달래내고개이자 봉수대로 들어서는 길목에 길 안내판과 인증함이 있습니다.

길다 짧다 할 수 없는 계단을 오르면 바로 능선 우측에 봉수대가 있습니다.

봉수는 밤에는 햇불, 낮에는 연기를 올려 국경지역의 긴급한 군사정보를 중앙에 알리던 옛 통신수단입니다. 조선 시대 봉수 노선은 함경도 경흥, 경상도 동래, 평안도 강계 및 의주, 전라도 순천 등 5개 노선으로 세종 대에 정비되어 고종 31년(1894년)까지 유지되었습니다. 봉수는 평상시 매일 이른 시간에 국경 지역에서 시작하여 봉수 노선을 따라 당일 초저녁이면 서울 목멱산(남산)에 도달하였다는 기록이 있습니다. 봉수는 평화로울 때 1개, 적이 나타나면 2개, 적이 경계에 나타나면 3개, 경계에 침범하면4개, 경계에서 아군과 전투를 벌이면 5개의 신호를 올렸습니다. 이 중 평화로울 때 올리는 1개의 봉수를 平安火, 혹은 太平火라고도 불렸습니다.

이(천림산) 봉수는 동해 다대포진에서 시작한 봉수 신호를 용인 석성산 봉수로부터 전달 받아 최종 목적지인 서울의 목멱산 봉수에 전달하였습니다. 이 봉수에는 봉수군 25명이 배정되었으며, 5명이 조를 이루어 6일씩 돌아가며 근무하였습니다. 시기에 따라 月川峴 봉수, 穿川山 봉수, 穿川峴 봉수 등으로 불리다가 조선 후기부터 천림산봉수로 불렸습니다.

제2 연조 / 제일 규모가 작다. 우측 제1 연조는 복원하지 않고 땅만 다져 놓았다.

제3 연조 / 크다. 제5연조와 크기가 같다. 그 형태가 마치 鐘의 모습과 같다.

제4 연조/ 중간 크기이다.

제5 연조 / 크다. (제3연조와 크기가 같다)

2000년 지역 주민의 계보에 따라 청계산 자락인 현재의 위치에서 봉수터를 발견하게 되었습니다.

발굴조사를 통해 연조煙竈, 방호벽 담장 등과 봉수군들이 사용하던 건물지가 확인되었습니다.

발굴된 봉수터는 학술연구를 통해 문헌 기록상 성남 지역에 있었다고 알려진 천림산봉수로 추정되어 명칭을 정했습니다. 조사 결과 5개의 연조 하부 구조가 확인되고 보존 상태가 좋아 2002년 9월 경기도 기념물 제179호로 지정되었습니다. 2019년 4개의 연조와 방호벽, 담장 등이 복원되었으며 1연조 구역은 발굴 당시 모습을 그대로 보존 하였습니다.

봉수대 앞 봉수대 건물지(집터)로 내려가는 길로 들어섭니다.

봉수대 건물지로 내려가는 오솔길은 좀 가파른데 계단식 파인애플매트를 깔았습니다.

봉수대 건물지입니다. 봉수대 건물지는 봉수들이 宿食을 하며 休息을 하는 건물입니다.

도로 우측으로 갑니다.

판교 도심으로 이어지는 이 길을 얼마간 따라갑니다.

보행로 없는 차도를 피해서 우측 마을길로 들어섭니다.

좌측은 차도로 나가는 길, 우측으로 갑니다.

열정을 머금은 차 앞 산자락을 끼고 갑니다.

소나무를 멋스럽게 제배하는 농원(?) 옆길을 갑니다.

차도로 나와 다시 우측 산자락길로 들어섭니다.

유난히 댁지 조성이 많은 이 지역에서 대형 덤프트럭들이 다니는 도로를 피할 수만 있으면 단 몇 m 거리라도 이렇게 안전하고 호젓한 길로 경기옛길은 이끌어 줍니다.

대형덤프트럭 왕래가 빈번한 보행하기 위험한 굴다리 밑을 통과합니다.

높은 고가차도 밑을 지나갑니다.

우측 샛길로 들어섭니다.

차도를 벗어나 하천 둑길로 들어섰습니다. 이 일대는 알 수 없는 고가차도가 어찌 저리도 많은지..

어째 좀 으스스한 곳입니다. 도대체 여기가 어디인가 분당인가 판교인가 길치는 도무지 모릅니다. 이렇게 찾아가는 것만도 신기한 일입니다.

영남길 푯말 세운 곳이 생활폐기물 쓰레기장이 되었습니다. 아, 사람들 아니 인간들이 왜 이래! 보기 곱지 않은 산업쓰레기를 여기저기 아무렇게나 버리고, 이 쓰레기 그 사람들 얼굴처럼 보인다. 정말 싫다!

으슥한 다리 밑 하천 가에 주차를..

음지에서 양지로 나온 모습입니다. 꼭 지옥과 천국의 경계지역?

이정표를 보니 금토리, +

아하! 여기가 당숙이 사시던 대왕면 금토리 였던 곳이구나!

경기도 광주군 돌마면 하대원리 외가에서 태어난 토박이 서울촌놈이 어려서 뻔질나게 다니던 하대원에서부터 고향 땅 압구정이며 말죽거리며 판교며 고모님이 사시던 시흥군 과천 땅이 지금은 다 어디로 갔을가! 빌딩에 아파트만 가득하구나!

로터리 귀퉁이 풀섶에 보일 듯 보기 힘든 이정표가 정신 가다듬고 우측으로 가랍니다.

길 건너 고가차도로 오르는 계단 앞에 고단해 보이는 이정표가 보입니다.

이 고가차도는 이름이 뭐지?

'낙생고가차도'라! 오, 귀에 익은 '낙생' 그런데 내가 알던 낙생 모습은 어디로 숨었는가!?

영남길 푯말, 오로지 너만 믿고 길 간다.

판교박물관 이야기 판(story board)

판교박물관 앞 인증함

판교는 한반도 중심지 서울에서 남쪽 지방으로 가는 주요 길목으로 삼국시대부터 현재까지 역사적으로 지리적 요충지였습니다. 판교 신도시 (판교동,백현동,삼평동,운중동,하산운동 일대) 택지를 조성하기 전 문화재 조사를 통해서 구석기시대부터 조선시대에 이르기까지 전 시대에 걸친 유적과 유물이 발견된 곳입니다. 판교지역은 특히 한성백제 때의 돌방무덤 밀집 지역으로 이는 일본 등 대외 교류의 증거가 되며, 고구려 돌방무덤은 고구려 남하의 증거가 되어 당시 판교 지역이 삼국시대의 요충지였음을 알 수 있습니다.

판교의 돌방무덤 11기는 각각 분당구 판교동과 삼평동 지역에서 발굴되었는데 이 중 판교동에서 발굴된 9기는 한성백제 돌방무덤이고 삼평동에서 발굴된 2기는 고구려 돌방무덤으로서 시기는 4세기 후반 ~ 5세기 후반으로 추정됩니다. 발굴된 유적과 출토유물의 보존 및 활용 방안을 검토한 결과, 한성백제 돌방무덤 1·2·3·4·7·8·9호분과 고구려 돌방무덤1·2호분은 이전 복원을, 한성백제 돌방무덤 5·6호분은 현지 보존을 결정하였습니다. 이전된 돌방무덤 등 판교지구 내에서 발굴된 유적 유물은 역사공원 내 박물관을 건립하여 일반인들이 관람할 수 있도록 하고, 향후 전시 교육 및 연구 자료로 활용할 수 있도록 조치되었습니다.

판교 개발과 함께 건립된 판교박물관 및 발굴 문화재들은 도시개발과 역사문화보존이라는 두 개의 상반된 가치가 어떻게 조화를 이루며 어우러질 수 있는지 보여주는 모범적 사례가 되었다 하겠습니다.

판교박물관은 코로나19로 인하여 휴관이므로 다시 길따라 직진합니다.

로터리에서 좌측 서판교로 방향으로 들어섭니다.

힐스테이트 아파트 정문을 지나 성당을 지나 불꽃교회 앞 횡단보도까지 직진합니다.

힐스테이트 아파트 정문을 지나 갑니다.

불꽃교회 앞 횡단보도 건너편 마주보이는 주택가 길로 들어서야 합니다.

주택가 골목에 들어와서 뒤돌아본 불꽃교회의 모습입니다. 어려운 시기에도 興하고 비대해지는 건 교회와 사찰뿐입니다.

주택가 골목길을 벗어나 좌측 한 사람이 있는 길로 들어서야합니다.

우측 길로 들어섭니다.

고속도로(수도권외곽고속도로? )를 가로지른 보도를 통과 합니다. 평지에서 들어서는 입구는 지하도 같은 느낌인데 출구는 고가보도입니다.

고가보도 내부의 모습입니다. 경기옛길을 걷다보니 난생처음 걷는 길이요 보는 환경이니 신기하고 즐거운 여정입니다.

고가 끝에는 오르내릴 수 있는 엘리베이터와 계단이 설치되어 있습니다.

지그재그 계단을 천천히 내려가며 처음 온 주변을 둘러봅니다.

계단으로 내려가면서 우측을 내려다보니 서울외곽고속도로(?)가 보입니다. 저 도로 위로 가로질러 놓은 다리를 건너온 것입니다.

지그재그로 내려가는 계단 좌측을 내려다보니 "자연 in"

고가다리 치고는 멋진 통로였습니다.

공원 같은 녹지에 성남 판교크린타워라는 스포츠센터건물이 보입니다.

안내판을 읽고서야 쓰레기소각장을 여가활용 장으로 탈바꿈한 곳임을 알겠습니다.

또한 가로질러온 도로가 경부고속도로였음도 알게되었구요. ㅎㅎ

리본 따라 크린센터 안 마당으로 들어갑니다.

마당을 가로질러 이르른 운중천 산책길입니다.

영남길 이정표와 안내 리본이 정답고 예뻐서 담았습니다.

좌측 운중천 산책로로 들어섭니다.

화랑교.

이 고가도로는 서울외곽순환고속도로인가요?

원너머교

운중천 모습

원너머교를 건너가기 위해 운중천 둑으로 올라왔습니다.

우측 다리가 원너머교입니다. 통근버스들이 다리에 주차되어 있습니다.

다리 건너 우측 산자락으로 갑니다.

Kogas 건물과 통근버스들 주차되어 있는 앞을 지나 갑니다.

영남길 이정목의 미육군 병장 계급장 방향 우측으로 꺾어 바라본 정경으로 주차장 옆에 성남항일의병기념탑이 있습니다.

〈성남항일의병기념탑〉

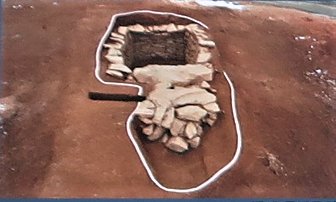

〈판교 삼국시대 돌방무덤 유적〉

성남판교지구 택지 조성사업에 따른 발굴조사된 구석기시대 문화 층 등 1,497기(조사면적 156,397㎡)유적은 성남시를 관통하는 탄천과 지류인 운중천의 충적지 및 인근 구릉에 위치하고 있으며 구석기부터 조선시대를 망라하는 한반도 모든 시기의 유적이 발견되었다는 것은 이 지역에 있어 역사와 학술적으로 큰 의미를 지닌다.

분당구 판교동에서 4세기 후반~5세기 후반으로 추정되는 한성백제시기 동방무덤(石室墓) 9기가 발굴조사되었다. 여기서 금·은·금동으로 만든 머리장신구,팔찌, 반지 등이 출토되었는데 특히 머리 장신구는 중국 · 일본과 같은 형태로 이는 동아시아 문화교류를 보여주는 증거이다. 판교동의 백제 돌방무덤들과 취사용 부뚜막이 발견된 삼평동 백제 집터를 통해 한성백제문화와 그 세력을 살필 수 있는 귀중한 자료이다. 이로써 판교의 한성백제의 유적은 도성으로 비정되는 서울 강동지역에서 탄천과 그 지류에 따라 다수의 유적들이 용인, 화성까지 발굴되고 있어 백제 유적의 양상을 파악할 수 있는 중요한 증거이다.

백제시대 돌방무덤 ↕

백제시대 돌방무덤 유물 출토 모습 ↓

백제시대 돌방무덤 내벽 모습 ↓

백제돌방무덤 발굴, 여러 경질토기 및 연질토기 광구항아리 3점.

여러 장신구 ↓

백현동에서 발굴된 돌방무덤 2기는 고구려 무덤 천장 축조 방식인 모줄임 양식을 잘 보여주고 있어 고구려의 남하흔적으로 볼 수 있다. 한성백제와 고구려 묘역을 통해 백제 근고초왕 시기전후의 할발했던 대외교류 흔적을 볼 수 있으며 이후 고구려의 남하와 백제의 옹진(공주)천도로 이어지는 한성백제시기의 흥망 증거로 볼 수 있다.

고구려 돌방무덤 ↓

고구려돌방무덤 입구 모습 ↓

고구려 돌방무덤 모줄임 천정 모습 ↓

분당구 삼평동에서 발견된 몸돌, 격지, 돌만치 등 뗀석기 166점은 구석기시대부터 성남에 사람들이 살아왔음을 보여주는 증거이다. 또 탄천 집터와 불땐 자리에서 발견된 빗살무늬토기와 갈돌, 갈판 등 간석기를 통해 이 지역의 신석기시대 생활모습을 알 수 있으며, 사송동과 판교동, 백현동 일원의 집터에서 발견된 민무늬토기와 반달돌칼, 숫돌, 화살촉 등의 유물을 통해 이 지역에 거주한 청동기인의 농경과 수렵생활을 엿볼 수 있다.

청동기시대 돌촉 ↑

청동기시대 석창 ↑

청동기시대 토기↑

철기시대 토기 작은항아리(小壺)와 긴목항아리(長頸壺) ↑

〈백현동(현 지역난방공사 일대)12구역 '나'지점 2호 돌방무덤(통일신라시대)〉

이 무덤은 해발 약74m의 평탄한 곳에 위치하고 있었으며 기존 구덩이 유구 일부를 파괴하고 만들어졌다.

평면은 모줄임 장방형으로 풍화암반층을 굴착한 형태로 돌방의 규모는 길이350cm, 너비225cm, 깊이80cm이며 벽석은 최고 3단까지 남아있다. 장방형 할석을 눕혀서 북쪽 면부터 양쪽의 긴 면, 남쪽의 짧은 면의 순서로 세로쌓기 한 것으로 보인다. 동쪽을 먼저 그리고 서쪽으로 2차례 걸쳐 주검받침(屍床)을 만들었는데 이 중 두 번째 주검받침 중앙에서 허리띠장식 4점이 출토되었고, 굽다리 달린 병(臺附甁)1점도 출토되었다.

(돌방무덤 조사 후 모습)

돌방무덤 출토 토기, 목 긴 병, 접시, 항아리

돌방무덤 출토 허리 띠 장식.

돌방무덤 출토 긴 목 병

조성된 돌방무덤 전경,

돌방무덤 조성지 앞 낙생교를 건너 낙생대공원으로 갑니다.

낙생교 중간에서 바라본 풍경

낙생대공원 체육시설 계단 옆길로 들어섭니다.

이정표말뚝과 들어설 길목,

계단을 무시하고 지나서 오솔길 입구쪽으로 갑니다.

망초에 묻힐 듯한 이정표가 가리키는 리본 아래 흙의 정수 황토의 향긋한 기운 솟아나는 숲속의 황톳길로 들어섭니다.

보기만해도 좋을 곳을 깊고 길게 들숨날숨하며 걷노라니 금새 힘이 솟습니다.

좌측 숲길로 꺾어 들어갑니다.

눈도 침침하고, 귀도 어두운 젊었다 할 수 없을 해방둥이가 정년 후 15년을 이리 포스팅을 하다보니 이제는 컴퓨터 앞에 앉아 자판과 마우스에 손에 얹고 2시간만 있으면 다리는 저리고 손가락이 전류가 통하는지 찌릿찌릿 하고 붓는데도 이리 흔적을 모아 남기고 있습니다. 글귀는 생각대로 타자해서 그대로 올렸습니다. 사진 분량이 많다보니 끼적인 글귀를 일일이 재검할 여력도 느긋함도 없고 분량에 질려서 그냥 올리다보니 오타나 글귀가 어설픈 것이 많습니다. 보시더라도 혜량해주시기 바랍니다. 고맙습니다.

공기 좋으니 묵울대가 울렁울렁 소리를 토해 냅니다.

너무나도 그 임을 사랑했기에 그리움이 변해서 사모친 미움

원한 맺힌 마음이 잘못 생각에 도리킬 수 없는 죄 저질러 놓고

흐느끼면서 울어도 때는 늦으리 음 음 때는 늦으리

임을 따라 가고픈 마음이 건만 그대 따라 못가는 서러운 미움

저주 받을 운명이 끝나는 순간 임에 품에 안기운 짧은 행복에

참을 수 없이 흐르는 뜨거운 눈물 음 음 뜨거운 눈물

아, 눈물 난다. 왜, 눈물이 나지? 이 눈물은 뭐지!

노래 한 곡에 어느 사이 주택가요 걸어서 난 자연의 길 아닌 피하고 싶은 가공한 길입니다.

영남길인지 아닌지 모르지만, 아름다움에 이끌려 잠시 도로 옆 숲길로 갑니다.

여기가 어딘지 모릅니다. 사람 사는 곳은 다 그렇겠기에 구태여 알고자 하지도 싶지도 않습니다. 다만 영남길을 걷노라니 지나갈 뿐입니다.

이 길로 들어설 때 내 즐거운 숲길로 들어서나 싶었습니다.

그러나 계단을 내려서니 큰 도로가 가로놓여 있습니다. 우측 방향 주차된 버스 너머 지하 횡단보도로 들어섭니다.

난생처음 황새울지하보도를 들어갑니다.

정면 벽 참 좋은 자리를 차지한 이정표, 안볼 수 없도록 한 눈에 들어오는 영남길 안내표시가 보입니다. 영남길손에 대한 친절이요 배려 고맙습니다.

지하보도출구 정면에도 척 눈을 뜨게 하는 이정표! 고맙습니다.

이 다리를 건너서면 안 됩니다. 절대로 건너가지 마세요!

다리중간에서 하천풍경을 보고자 담았을 뿐입니다.

다리에서 담은 하천 풍경입니다. 나 어려서 처럼 맑은 물만 흐른다면 지상낙원이요 천상이겠습니다.

다리 앞 좌측 이정표 지시방향으로 갑니다.

백현야구장을 앞에 두고 이정표 지시 대로 우측 하천으로 내려갔습니다. 여기서 이정표가 잘못 되었습니다. 적지않게 해멨습니다.

내려가는 길에 바라본 정경이 가슴에 설렘을 안깁니다.

잘 가꾼 하천주변에 매료되어 잠시 한눈을 팔겠습니다. 아, 물옥잠, 창포 모두 淨水에 일조하는 예쁜 수생식물이지요.

흙탕물에서도 피어 낸다는 연꽃, 이 연은 흙탕물보다 더한 오폐수에서 스스로 정화 시키며 고운 꽃을 피워 내었습니다. 자연은 위대하고 그 능력 두렵습니다.

오, 그 폐수를 정화시키며 살아가는 그 능력 그 힘에서 산사에서도, 교회에서도 서낭당에서도 느끼지 못한 전능하신 신을 느끼고 봅니다.

하천 부지를 온통 뒤덮은 클로버들, 네잎의 행운을 찾고자 무수한 세잎 클로버를 밟을 수 없어 그냥 무수한 행복을 바라보고 발길을 돌립니다. 무수한 행복이 이어지는데 한번의 행운이 어찌해 필요하겠습니까!

수내교 건너 저편에 오늘의 종착점 분당구청이 있답니다.

다시 한번 고마움으로 蓮을 바라보고, 이를 가꾸는 분들에게 감사를 드립니다.

해메이다 겨우 찾은 경기옛길 안내판입니다. 앞에 보이는 분당천보도1교 전에 좌측으로 오릅니다.

분당천에서 올라서서 바라본 4거리 좌측은 분당구청, 우측은 분당천보도1교 입구요 직진하면 영남 제2길 낙생역길 출발점입니다.

노독을 치유받은 분당구청 앞 꽃다발입니다.

분당구청 앞 광장 겸 길입니다.

〈분당구청〉,

지금의 광주시와 성남시가 모두 옛 廣州郡 관할구역에 속했던 땅으로 분당구청은 대왕면이나 돌마면으로 생각하면 되겠습니다.

고맙습니다.

2021년 7월10일 -鄕香-

'♠경기옛길' 카테고리의 다른 글

| 「경기옛길 영남길 제3 (구성현길)」 (0) | 2021.08.21 |

|---|---|

| 「경기옛길 영남길 제2 낙생역길」 (0) | 2021.08.11 |

| 「경기 옛길 삼남길 제10코스 소사원길」 (0) | 2021.08.04 |

| 「경기 옛길 삼남길 제9코스 진위고을길」 (0) | 2021.07.01 |

| 「경기 옛길 삼남길 제8코스 오산 생태하천길」 (0) | 2021.07.01 |